1.环境湿度监测成果分析

在崖壁表面不同部位进行岩体表面温度监测,同时进行湿度监测,现将冬季的环境湿度监测结果统计分析如下。

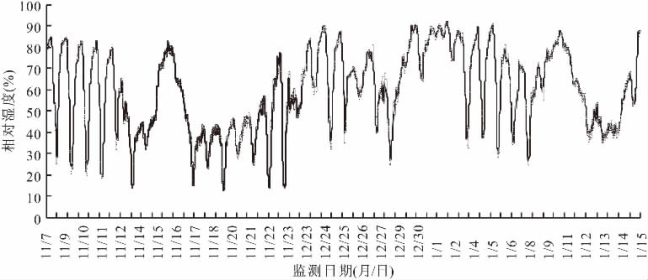

(1)图5-26为2009年11月7日—2010年1月15日的湿度变化过程曲线。由监测数据可知:最低湿度约为15%,出现的时间一般为11:00~17:00;最高湿度大于90%,出现在4:00~7:00。

图5-26 2009年11月7日—2010年1月15日湿度变化曲线图

(2)图5-27为2009年11月13日24小时湿度动态变化曲线。0:08岩画区的相对湿度为60%,随后持续平缓下降,至13:08相对湿度降至30%;在13:08相对湿度陡然下降至20%,13:08~17:08相对湿度维持在最低值15%左右;17:08~20:08相对湿度逐渐增大至35%;20:08~24:00相对湿度大致维持在40%左右。

图5-27 2009年11月13日0:00~24:00湿度变化曲线图

2.岩体表面温度监测成果分析

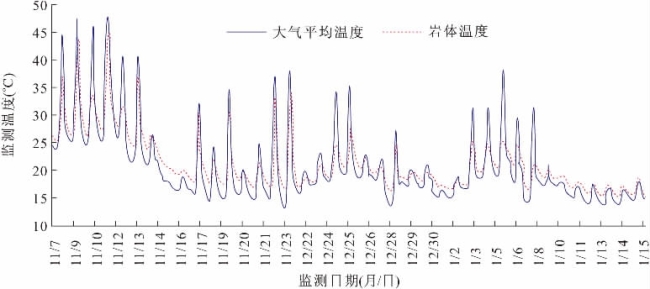

图5-28为2009年11月7日—2010年1月15日大气温度与岩体表面温度的动态监测成果。统计分析结论如下。

(1)从监测结果可以看出,大气温度和岩体表面温度变化过程基本趋于一致,岩体的峰值和大气的峰值基本同步,或者表现为岩体表面温度的峰值稍微滞后的特征。

图5-28 2009年11月7日—2010年1月15日大气温度与岩体表面温度曲线图

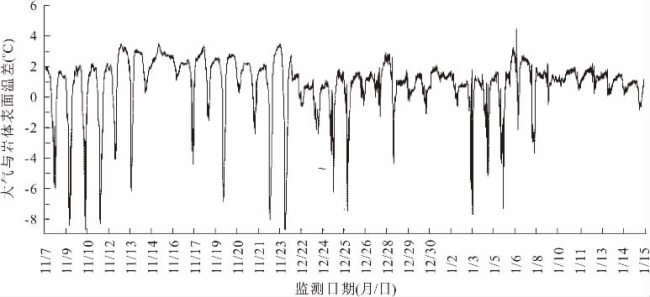

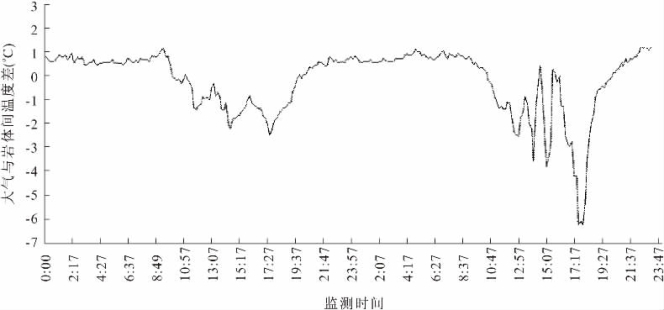

(2)图5-29为2009年11月7日—2010年1月15日岩体表面与大气的温差动态变化曲线。在监测期间,2009年11月,岩体表面温度高于气温,可相差3℃左右,而岩体表面温度低于气温的差值可达9℃;2009年12月—2010年1月,岩体表面温度低于气温的最大差值仅为6℃左右,高于气温的时间增多,1月7日以后岩体表面温度一直高于气温,未出现负值。

图5-29 2009年11月7日—2010年1月15日岩体表面与大气的温差动态变化曲线图

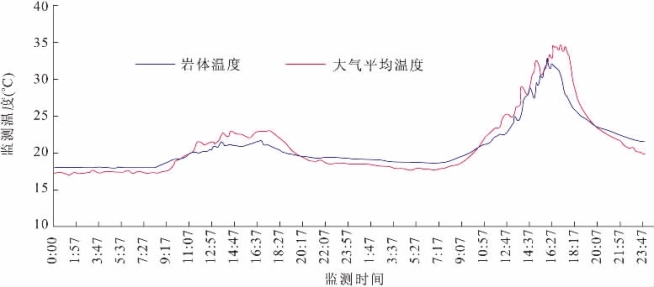

(3)图5-30为2009年12月23日—12月24日48小时内大气温度与岩体表面温度对比曲线,图5-31为2009年12月23日—12月24日48小时内大气温度与岩体表面的温差动态变化曲线。12月23日0:07~8:07岩体表面温度为18℃,气温为17℃,岩体表面温度高于气温1℃左右;从8:07开始岩体表面温度和气温开始升高,气温的上升速率较快,至10:07气温开始高于岩体表面温度;至14:07温度达到最高点,气温高于岩体表面温度约2℃;18:07岩体表面温度和气温开始下降,气温的下降速率较快,至20:07气温低于岩体表面温度,整个夜间均保持温差在1℃左右。12月24日为晴天,温度的变化规律相同,只是下午的峰值更高,气温高于岩体表面温度达6℃。从曲线形态看气温的变幅更大,岩体表面温度曲线更平缓。这说明无论是升温过程还是降温过程岩体表面均滞后于气温。

图5-30 2009年12月23日—12月24日大气温度与岩体表面温度对比图

由分析可以看出,崖壁温度的变化少部分来自于大气与岩体之间的热传导,主要因素还是太阳光的热辐射。

图5-31 2009年12月23日—12月24日大气与岩体表面的温差曲线图

(4)与2009年春季(4月—5月)的测试结果对比,冬季的岩体表面温度变化幅度比春季小,较为稳定。

(5)从总体趋势看,2009年12月—2010年1月气温呈逐渐降低的趋势,其中12月14日左右有一个明显的降温过程,而1月9日又有一个明显的降温阶段。日平均气温逐渐下降,日最低气温从25℃降低至最低15℃。岩体表面气温逐渐低于岩体内部温度,因此在冬季岩体内部温度总体呈向外散热的过程。

二、开裂岩体的温度监测

开裂岩体表面、完整岩体表面的温度变化动态过程的监测点位和前期相同。为了更清楚地了解开裂岩体内部的温度场变化,在开裂岩体内部增加了一个监测点,用于监测裂隙内部与开裂岩体表面之间的温度差值。

为了安装新增的测试点,2009年11月28日—12月7日、12月13日—12月23日两个时间段采集数据被中断。

从监测结果来看,由于开裂岩体与山体脱离,在环境气温变化的情况下,开裂岩体表面的温度变化与完整岩体明显不一致。开裂岩体对环境变化更敏感,而完整岩体受山体影响更大。

一种情况是降温期间,在阴雨天气且无阳光照射的情况下,岩体表面无热能补充,山体的温度大于大气平均温度,因此能量通过完整岩体向大气扩散;开裂岩体和山体脱离,其表面温度受山体的影响不明显,反而受气候控制更为强烈。因此,在阴雨冬季,大气温度、开裂岩体、山体之间出现如下的温度分布特征。

(1)完整岩体与开裂岩体的温度变化均受大气温度的控制,基本呈同步变化。

(2)开裂岩体与完整岩体的温度变化幅度不一致,总体看来,开裂岩体的温度变化幅度大于完整岩体。

另外一种情况是冬季晴朗有阳光照射的时段,这时由于有阳光辐射能量的补充,因此岩体表面温度将会上升,并导致开裂岩体与完整岩体的温度出现明显的差异。这种差异主要在下午太阳直接照射崖面后出现。当太阳落山后,或者太阳被云遮挡时,岩体表面的温度迅速下降。在这一过程中,岩体表面的温度将受多种环境因素的控制,例如大气温度和山体内部的温度变化。

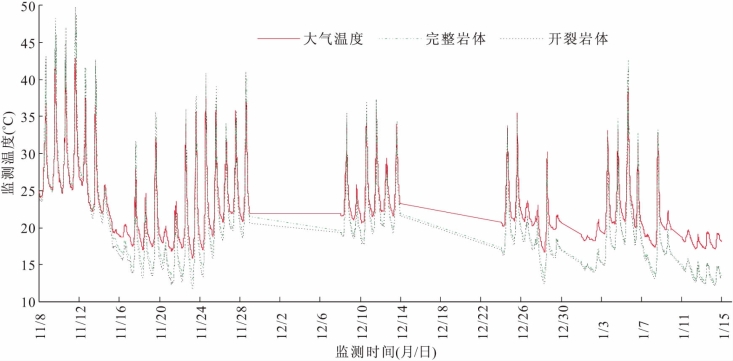

图5-32为大气、完整岩体和开裂岩体的温度变化时程曲线。由图可知,完整岩体和开裂岩体的温度均受气温影响同步升降。开裂岩体的温度变幅大于完整岩体。从2009年11月—2010年1月岩体温度总体呈逐渐下降趋势。

图5-32 2009年11月8日—2010年1月15日大气、开裂岩体和完整岩体的温度动态监测结果

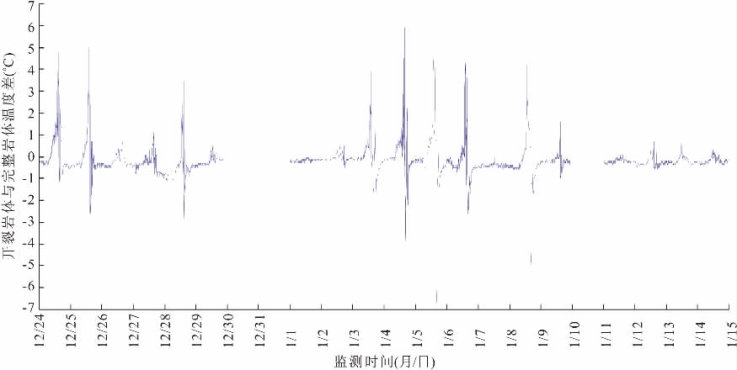

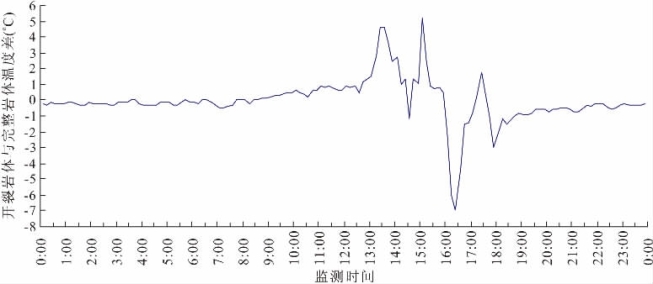

岩体的开裂是导致崖壁温度分布不均的主要因素。从此次冬季的监测结果可以看出,开裂岩体的温度可以高于完整岩体约6℃或者低于完整岩体表面7℃(图5-33)。这一现象和2009年9月份的监测数据基本类似,但变化幅度更大。这表明,在气候环境和山体温度差异越大的季节,完整岩体表面和开裂岩体表面的温度差异将更明显。

图5-33 2009年2月24日—2010年1月15日开裂岩体温差动态变化时程曲线图(开裂岩体表面温度-完整岩体表面温度)

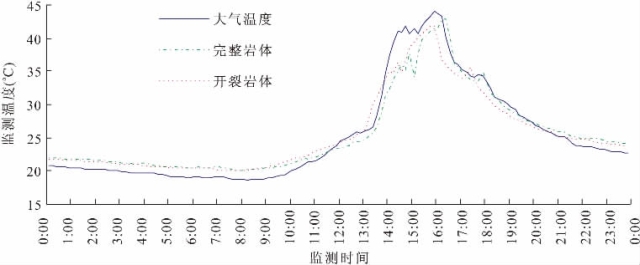

图5-34为2010年1月5日24小时开裂岩体温度变化曲线,图5-35为相应的温差曲线。

图5-34 2010年1月5日开裂岩体温度变化曲线图

由图5-34可知,2010年1月5日0:00~8:00,开裂岩体表面和完整岩体表面的温度基本一致,开裂岩体略低于完整岩体,但均高于气温;8:00以后岩体温度随气温攀升,从9:00开始,开裂岩体表面温度开始高于完整岩体,至15:30开裂岩体表面温度高于完整岩体5℃;从12:00开始,气温开始高于岩体。在整个升温过程中,开裂岩体滞后于气温,完整岩体滞后于开裂岩体。17:00之后连续降温,至18:00开裂岩体表面温度开始低于完整岩体,21:00以后气温开始低于开裂岩体和完整岩体,并持续到24:00。整个降温过程,也有开裂岩体滞后于气温、完整岩体滞后于开裂岩体的规律。由此可见,开裂岩体对环境变化的反应比完整岩体更敏感。

图5-35 2010年1月5日开裂岩体温差曲线图(开裂岩体温度-完整岩体温度)

三、钻孔岩体的温度监测

本次冬季采集的钻孔岩体温度监测数据为2009年11月8日—11月24日和2009年12月22日—2010年1月16日这两个时间段的测试数据。中间因仪器检修和电池检修导致2009年11月25日—12月21日数据的缺失。

在此期间钻孔ZK-2出现多次故障,数据不稳定。下面重点将钻孔ZK-1的数据分析如下。(www.zuozong.com)

(1)钻孔岩体温度监测数据表明,冬季花山岩画区出现了多次降温天气,导致日最低温度和平均气温降低,反应在岩体深部(50cm)处的温度大幅度降低。

(2)除了天气晴朗,有太阳照射时外,1月份总体趋势为岩体内部温度高于表面温度。因此,冬季花山岩画以山体能量补充崖面为主。

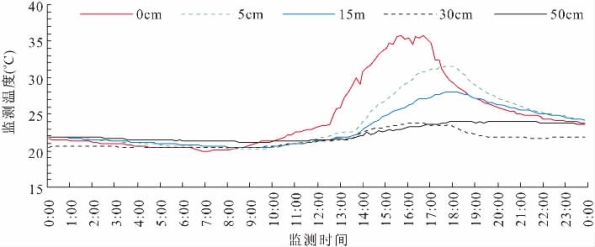

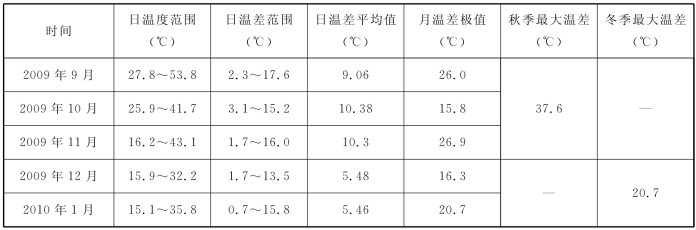

(3)2010年1月5日天气晴朗,下午太阳西晒导致崖壁温度上升很快。图5-36为2010年1月5日钻孔ZK-1岩体温度变化曲线,图5-37为相应时段的温度梯度曲线。

2010年1月5日0:00所有探头的温度集中在22℃附近,岩体内不同深度处的温差不大,0:00~8:00表层0cm、5cm和15cm处的温度持续下降至20℃,而30cm和50cm处基本维持水平线。8:00~12:00岩体温度开始缓慢上升,表面温度上升速率明显大于岩体内部。13:00开始,由于太阳的照射引起岩体温度大幅上升,岩体表面最高温度达到35.8℃,出现时间为16:42。而内部5cm和15cm处的温度在滞后1小时20分后,于18:00左右温度出现峰值,5cm处的温度峰值为31℃,15cm处为28℃,随深度明显降低。17:00后岩体表面开始降温,18:00后岩体内部也开始降温,明显滞后于岩体表面。从30cm处的温度曲线看变化已经很弱。50cm处的温度在24小时内变化很小,变幅仅2~3℃,而且与其他探头明显不同步,从0:00~14:00一直持续缓慢下降,而从太阳西晒开始升温,在14:00~24:00一直持续缓慢上升。

图5-36 2010年1月5日钻孔岩体温度曲线图(ZK-1)

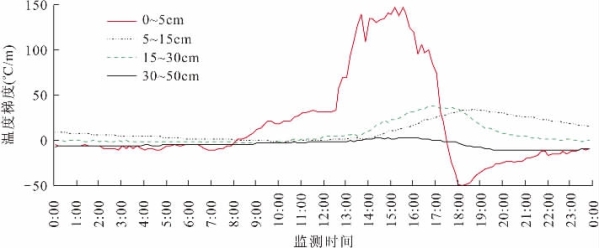

(4)从温度梯度变化可以看出(图5-37),冬季岩体表面5cm处的温度梯度变化非常明显,在2010年1月5日一天之内变化范围为150~-50℃/m,幅度接近于200℃/m,比2009年9月份监测的结果更大。

图5-37 2010年1月5日钻孔岩体温度梯度曲线图(ZK-1)

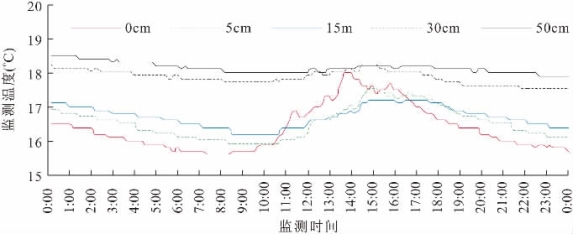

(5)2010年1月12日为阴雨天气,30cm和50cm处的温度变幅很小(图5-38),0~15cm的表层温度变化较大。崖壁表面日最高温度出现在13:50,但也仅仅约为18℃,而山体内部50cm处整体温度约为18℃,因此一天内,崖壁均受内部温度场能量补充。从温度梯度看,一天之内变化幅度很小(图5-39)。

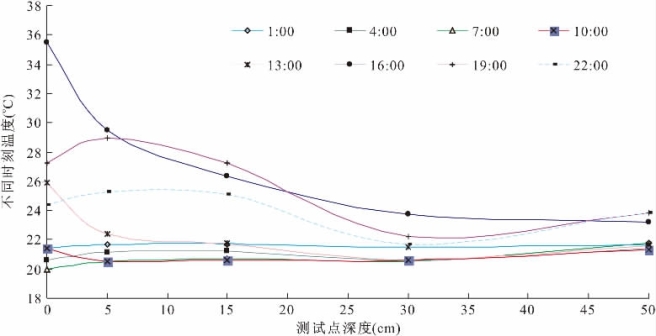

(6)从不同时刻温度随深度变化曲线(图5-40、图5-41)可以看出,在天气晴朗时,崖壁表面温度变化很大。从2010年1月5日的温度变化曲线可以看出,在16:00崖壁外表面温度明显高于5cm处,形成一个高的温度梯度场,这时导致崖壁表面岩体受热膨胀;而在19:00太阳下山后,表面温度急剧降低,导致表面形成一个负的温度梯度场,而内部仍然属于高温膨胀状态,此时岩体表面将遭受张拉力的作用。因此,在岩体表面温度升高与降低的过程中,岩石将反复张拉,最终导致岩体开裂。

图5-38 2010年1月12日钻孔岩体温度变化曲线图(ZK-1)

图5-39 2010年1月12日钻孔岩体温度梯度图(ZK-1)

图5-40 2010年1月5日各时刻温度随深度变化图

图5-41 2010年1月12日各时刻温度随深度变化图

(7)晴天的夜间(22:00~7:00),不同深度处温度大致为相同曲线且呈水平;而下午有西晒时,曲线为下行弯曲,表示岩体表面温度高于岩体内部温度。阴雨天曲线为上行弯曲,表示岩体内部温度高于岩体表面温度。

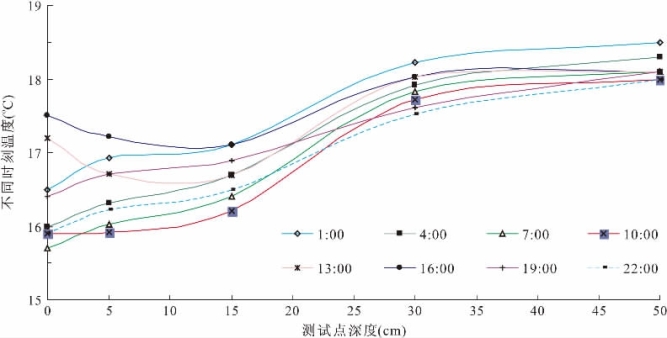

表5-4为2009年下半年岩壁表面温度变化的统计成果。由表5-4可知,从2009年9月20日—2010年1月15日,岩壁最低温度逐月下降,由27.8℃降至15.1℃。岩壁最高温度秋季(2009年9月—11月)可达53.8℃,冬季(2009年12月—2010年1月)仅35.8℃。岩壁的日最高温度为53.8℃,出现在2009年9月20日17:22;最低温度为15.1℃,出现在2010年1月14日6:05。晴天岩壁的日温差值为13.5~17.6℃,阴雨天的日温差值仅0.7~3.1℃。岩壁的月最大温差为26.9℃,大于大气的年平均温差(15.1℃)。2009年下半年的岩壁极端温差变幅为38.7℃。

表5-4 2009年下半年岩壁表面温度监测记录统计表

灰岩的温度应力系数一般为0.2~0.25MPa/℃,若按年平均温度变幅为27℃计算,则岩石表面可能出现的温差应力为5.4~6.75MPa,而岩石的平均抗拉强度只有5.8~6.4MPa。温差应力的作用深度除沿构造裂隙侵入较深外,一般不超过当地的岩体风化深度。本次调查花山岩画构造开裂岩体的最大厚度一般不超过12cm,风化开裂岩体的最大厚度一般不超过4cm。

四、光照度监测数据分析

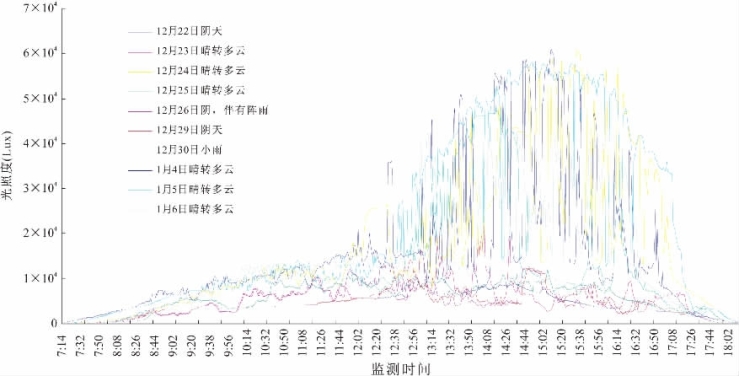

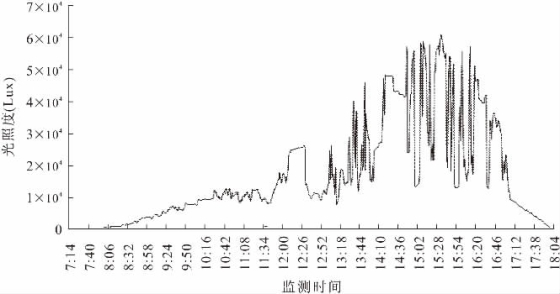

图5-42是花山岩画区2009年12月—2010年1月光照度实时动态曲线。统计分析的结论如下。

图5-42 2009年12月—2010年1月花山岩画光照度现场监测实时数据

(1)12月24日天气晴转多云,监测从7:30开始,至18:00结束。最大光照度出现在15:31,强度达到了6.11×104Lux,为2009年12月—2010年1月的最高值(图5-43)。

图5-43 2009年12月24日光照度实时数据(多云转晴)

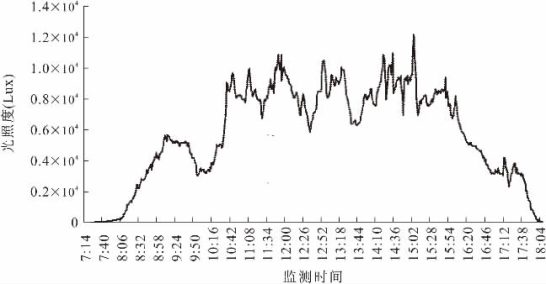

(2)12月30日小雨,属于比较典型的阴雨天气。光照度的最大值出现在15:03,最大光照度仅为1.22×104Lux(图5-44),约为晴天的1/5。

图5-44 2009年12月30日光照度实时监测数据(阴雨天)

(3)最大光照度出现的时间和秋季的监测结果基本一致。若天气为晴天,每天14:00以前,数据差别不大,因为太阳在山的背面。但14:00以后,太阳偏西后,将直接照射岩壁,光照度受日照影响明显。若天气为阴天或雨天,每天11:00至16:00数据差别不大。在不同的天气情况下,光照度数据差别非常明显,最大光照度值可相差5倍。

(4)12月25日下午多云,在云层较多的天气情况下,光照度将会在极短的时间(一到数分钟)内大幅度波动。

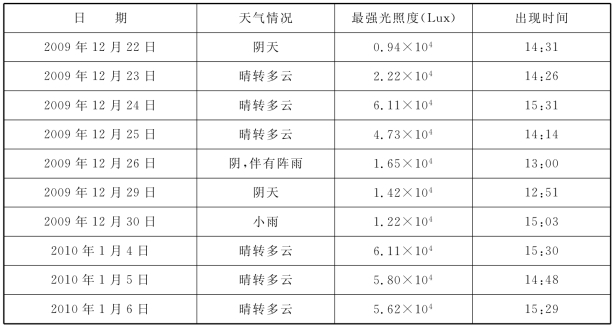

(5)对每天最大光照度值与对应的时间进行统计分析,结果如表5-5所示。由统计结果可知,晴天(多云)最大光照度出现的时间为14:48~15:30,强度为(5.8~6.11)×104Lux;阴雨天光照度最大值出现的规律性差,出现时间为12:51~15:03。12月22日(阴天)的光照度最低,最大值仅为0.94×104Lux,时间出现在14:31。

表5-5 光照度监测最大值统计表

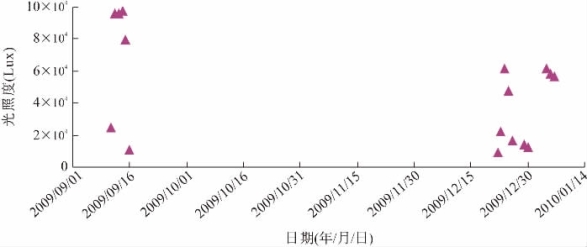

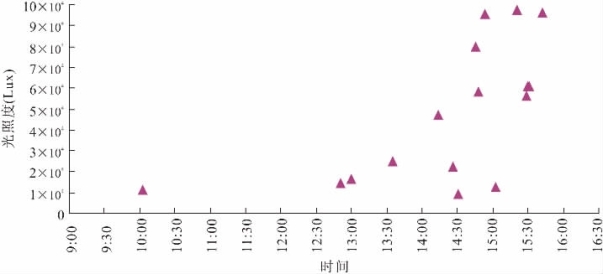

将2009年9月份的光照度监测数据和冬季的监测数据统一进行分析,绘制了最大光照度散点图(图5-45)和最大光照度出现时间散点图(图5-46)。可以得到如下结论。

图5-45 光照度日最大值分布散点图(含2009年9月份数据)

图5-46 最大光照度出现时间散点图

(1)秋季(9月)光照度的最大值为9.73×104Lux,明显高于冬季。而2009年12月—2010年1月,太阳偏南,最大光照度降低为6.11×104Lux,这个数值约为秋季最大光照度的62.8%。

(2)阴雨天秋季和冬季的光照度数据非常接近。9月份阴雨天的最大光照度为(1.09~2.46)×104Lux,冬季阴雨天的最大光照度为(0.94~1.65)×104Lux,冬季略低于秋季。

(3)秋季的光照度变化幅度大于冬季,对岩画的影响更为严重。

(4)从最大光照度出现的时间散点图可以看出,不管是秋季还是冬季的数据均表明,晴天出现最大光照度的时间均集中在15:30左右,即太阳西晒崖壁的时刻;而阴雨天的最大光照度分散范围非常广,从10:00到15:00均有分布。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。