1.降水

1)基坑降水可采用管井、真空井点、喷射井点等方法,并宜按表2-96的适用条件选用。

表2-96 各种降水方法的适用条件

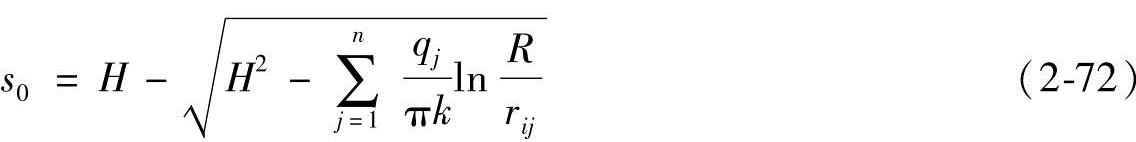

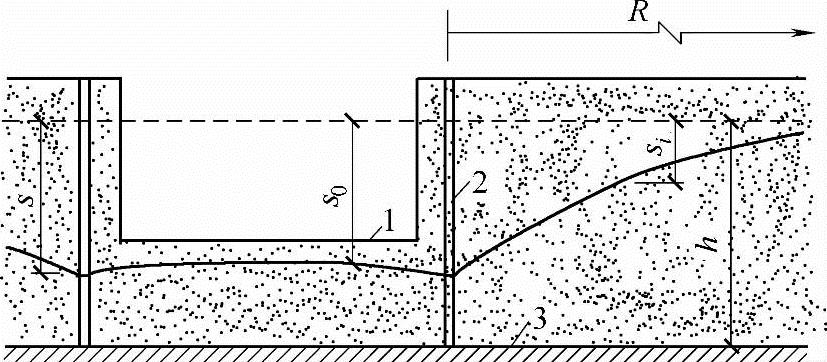

2)含水层为粉土、砂土或碎石土时,潜水完整井的基坑地下水位降深可按下式计算(图2-105、图2-106):

式中 s0——基坑地下水位降深(m);计算基坑地下水位降深时,对沿基坑周边闭合降水井群,s0应取相邻降水井连线上各点的最小降深;当相邻降水井的降深相同时,s0可取相邻降水井连线中点的降深;

H——潜水含水层厚度(m);

qj——按干扰井群计算的第j口降水井的单井流量(m3/d);

k——含水层的渗透系数(m/d);

R——影响半径(m),应按现场抽水试验确定;缺少试验时,也可按式(2-73)、式(2-74)计算并结合当地工程经验确定;

图2-105 均质含水层潜水完整井地下水位降深计算

1—基坑面 2—降水井 3—潜水含水层底板

图2-106 计算点与降水井的关系

1—第j口井 2—第k口井 3—降水井所围面积的边线 4—基坑边线

①潜水含水层

②承压含水层

sw——井水位降深(m);当井水位降深小于10m时,取sw=10m;

rij——第j口井中心至i点的距离(m),此处,i点为降深计算点;当rij>R时,取rij=R;

n——降水井数量。

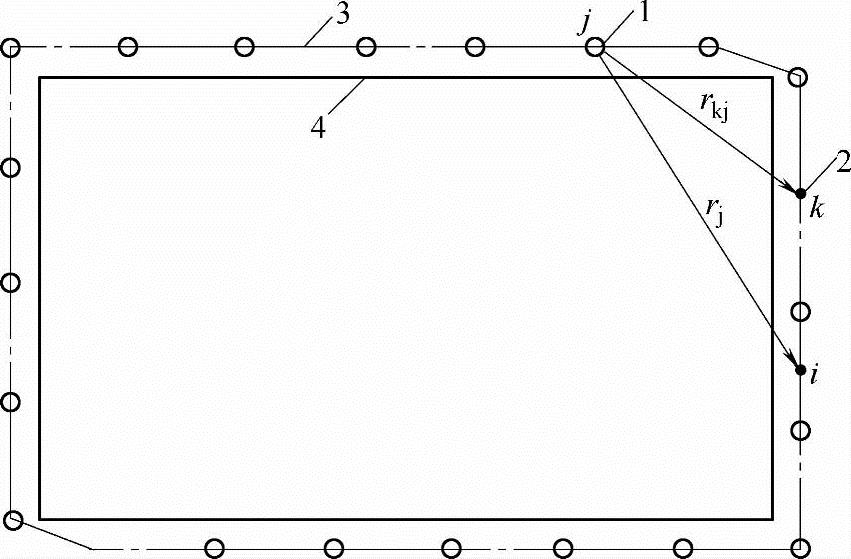

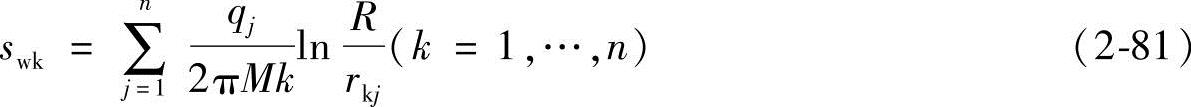

按干扰井群计算的第j个降水井的单井流量(qj)可通过求解下列n维线性方程组计算:

式中 swk——第k口井的井水位设计降深(m);

rkj——第j口井中心至第k口井中心的距离(m);当j=k时,取降水井半径rw;当rkj>R时,取rkj=R。

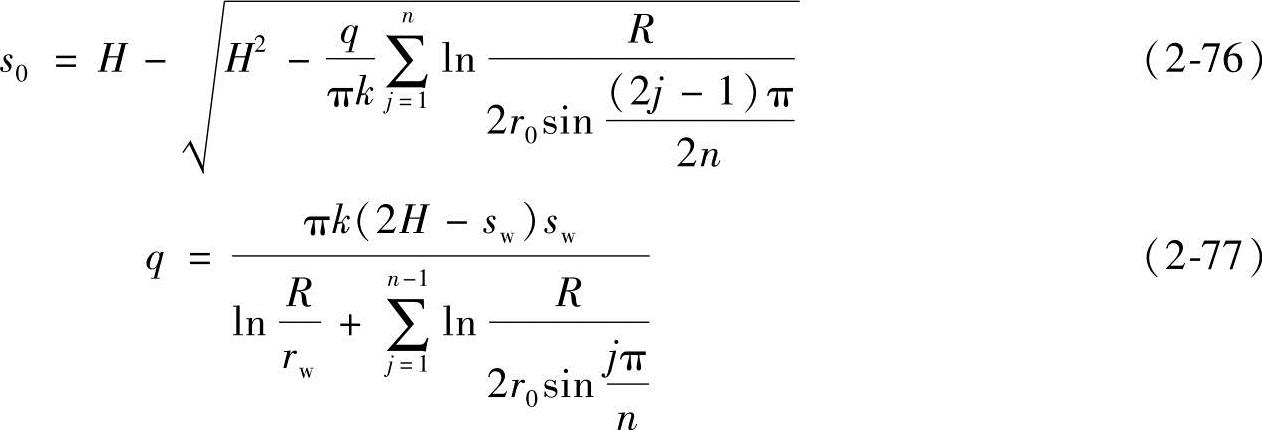

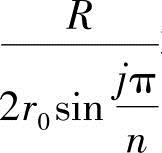

当各降水井所围平面形状近似圆形或正方形且各降水井的间距、降深相同时,基坑地下水位降深也可按下列公式计算:

式中 s0——基坑地下水位降深(m);取任意相邻两降水井连线中点处的地下水位降深;

q——按干扰井群计算的降水井单井流量(m3/d);

r0——各降水井所围面积的等效半径(m);取r0=u/(2π),此处,u为各降水井中心点连线所围面积的周长;

j——第j口降水井;

sw——降水井水位的设计降深(m);

rw——降水井半径(m)。

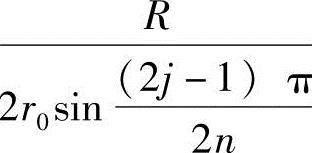

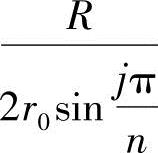

当式(2-76)中的 项、式(2-77)中的

项、式(2-77)中的 项小于1时,其值应取1。

项小于1时,其值应取1。

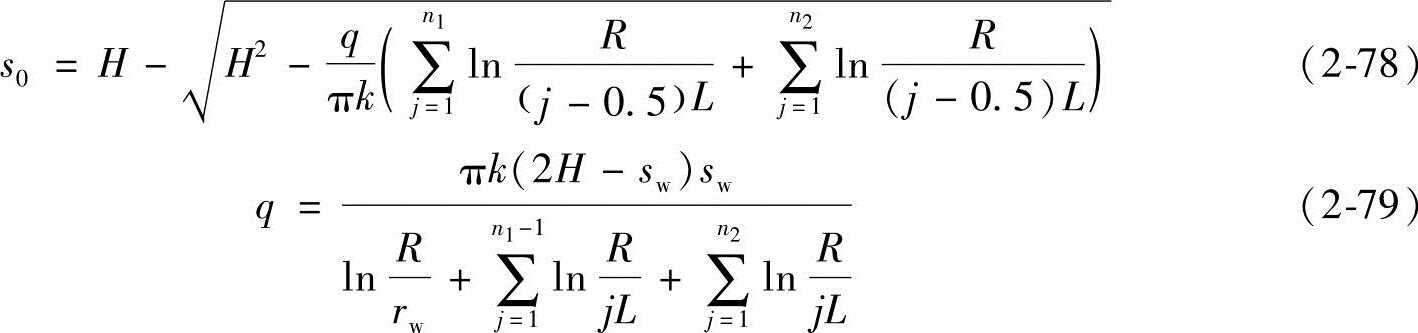

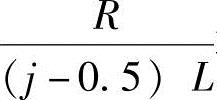

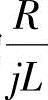

对基坑宽度大于R/2的基坑,当各降水井的间距、降深相同时,基坑地下水位降深也可按下列公式计算:

式中 s0——基坑地下水位降深(m);取任意相邻两降水井连线中点处的地下水位降深;

L——降水井间距(m);

n1、n2——选定的相邻两降水井连线中点两侧的计算降水井数量;可分别取由该点至影响半径范围内的降水井数量。

当式(2-78)中的 项、式(2-79)中的

项、式(2-79)中的 项小于1时,其值应取1。

项小于1时,其值应取1。

3)含水层为粉土、砂土或碎石土时,承压完整井的基坑地下水位降深可按下式计算(图2-107):

式中 s0——基坑地下水位降深(m);计算基坑地下水位降深时,对沿基坑周边闭合降水井群,s0应取相邻降水井连线上各点的最小降深;当相邻降水井的降深相同时,s0可取相邻降水井连线中点的降深;

M——承压含水层厚度(m)。

按干扰井群计算的第j个降水井的单井流量可通过求解下列n维线性方程组计算:(www.zuozong.com)

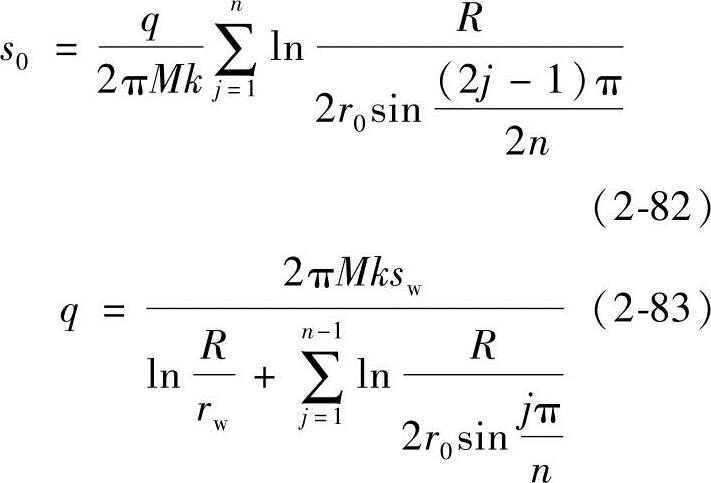

当各降水井所围平面形状近似圆形或正方形且各降水井的间距、降深相同时,基坑地下水位降深也可按下列公式计算:

图2-107 均质含水层承压水完整井地下水位降深计算

1—基坑面 2—降水井 3—承压含水层底板

式中 s0——基坑内地下水位降深(m);取任意相邻两降水井连线中点处的地下水位降深;

q——按干扰井群计算的降水井单井流量(m3/d);

r0——各降水井所围面积的等效半径(m);取r0=u/(2π),此处,u为各降水井中心点连线所围面积的周长;

j——第j口降水井;

sw——降水井水位的设计降深(m)。

当式(2-82)中的 项、式(2-83)中的

项、式(2-83)中的 项小于1时,其值应取1。

项小于1时,其值应取1。

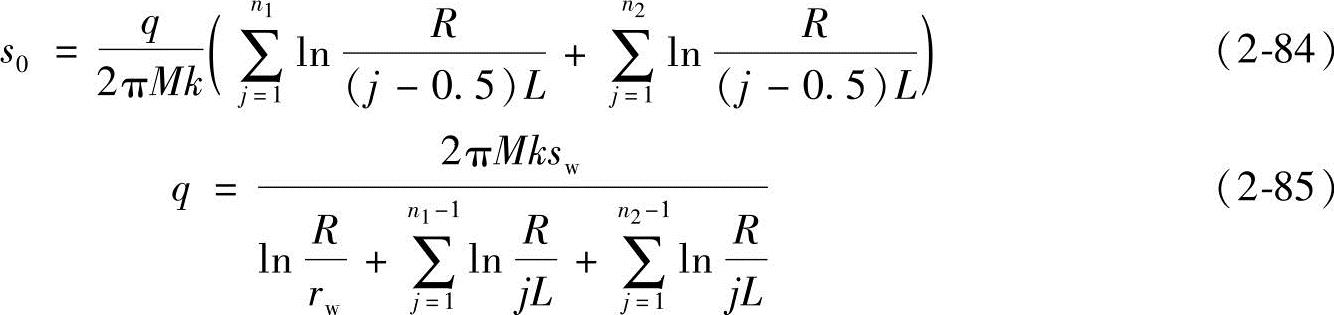

对基坑宽度大于R/2的基坑,当各降水井的间距、降深相同时,基坑地下水位降深也可按下列公式计算:

式中 s0——基坑地下水位降深(m);取任意相邻两降水井连线中点处的地下水位降深;

L——降水井间距(m);

n1、n2——选定的相邻两降水井连线中点两侧的计算降水井数量;可分别取由该点至影响半径范围内的降水井数量。

当式(2-84)中的 项、式(2-85)中的

项、式(2-85)中的 项小于1时,其值应取1。

项小于1时,其值应取1。

4)降水井的单井出水能力应大于按式(2-86)计算的设计单井流量。当单井出水能力小于设计单井流量时,应增加井的数量、井的直径或深度。各类井的单井出水能力可按下列规定取值:

式中 Q——基坑降水的总涌水量(m3/d),可按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—2012)附录E中相应条件的公式计算;

n——降水井数量。

①真空井点出水能力可取36~60m3/d。

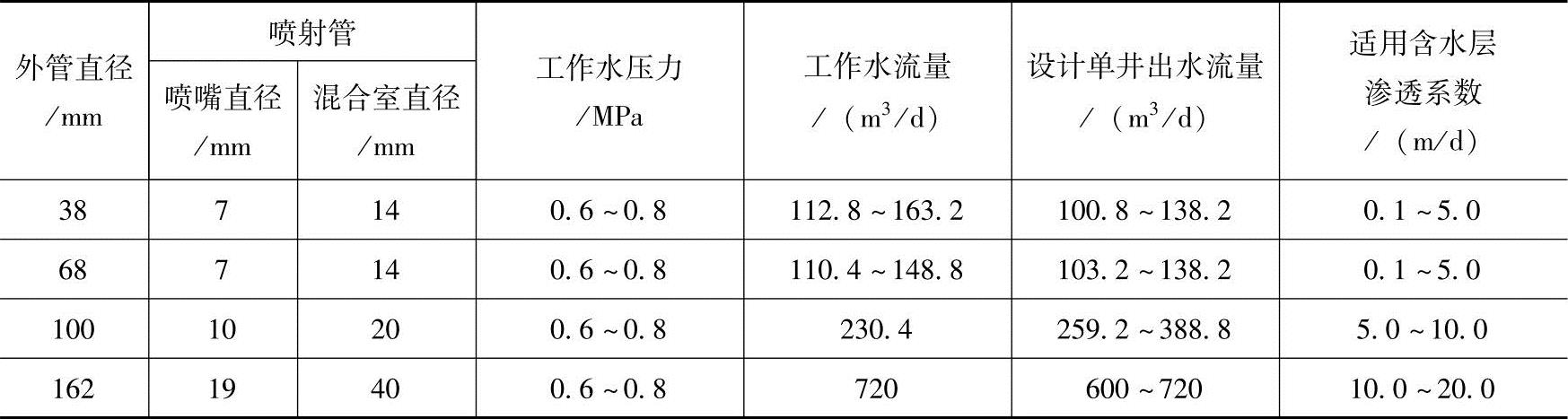

②喷射井点出水能力可按表2-97取值。

表2-97 喷射井点的出水能力

③管井的单井出水能力可按下式计算:

式中 q0——单井出水能力(m3/d);

rs——过滤器半径(m);

l——过滤器进水部分长度(m);

k——含水层渗透系数(m/d)。

2.降水引起的地层变形计算

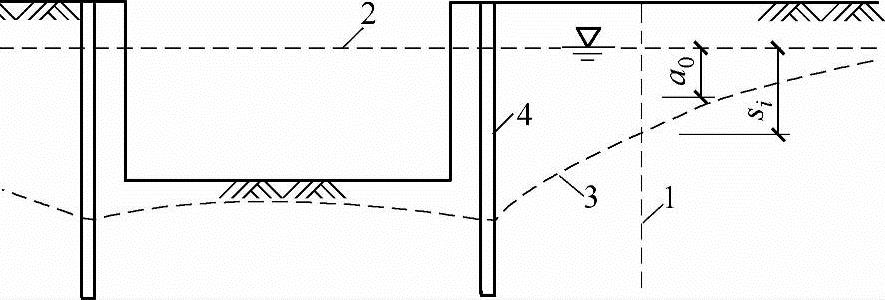

基坑外土中各点降水引起的附加有效应力宜采用地下水渗流分析方法按稳定渗流计算;当符合非稳定渗流条件时,可按地下水非稳定渗流计算。附加有效应力也可根据1.中2)、3)计算的地下水位降深,按下列公式计算(图2-108):

1)计算点位于初始地下水位以上时

Δσ′zi=0 (2-88)

2)计算点位于降水后水位与初始地下水位之间时

Δσz′i=γwa0 (2-89)

3)计算点位于降水后水位以下时

Δσ′zi=γwsi (2-90)

式中 γw——水的重度(kN/m3);

图2-108 降水引起的附加有效应力计算

1—计算剖面 2—初始地下水位 3—降水后的水位 4—降水井

a0——计算点至初始地下水位的垂直距离(m);

si——计算点对应的地下水位降深(m)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。