收益与风险是金融决策的两个核心度量。一般而言,对金融投资来说,预期收益越高,其投资风险也越大。如何在避免或者分散较大风险的同时获取尽可能高的预期收益?无数学者从诸多学科角度出发,试图解决这个问题。

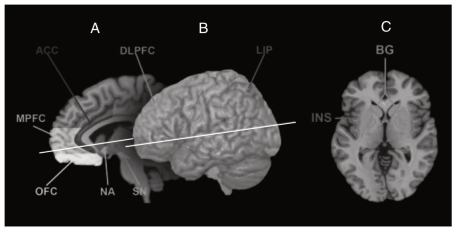

近几十年以来,认知神经科学研究都把研究重点放在奖赏与惩罚(期望效用模型的值函数)的神经学基础上(Sanfey,et al.,2006),发现了一些与决策普遍相关的特定大脑区域[见图1.1(Sanfey,2007)]。

图1.1 决策相关的大脑区域

注:矢状切面图A指出了前扣带回皮质(ACC)、内侧前额叶皮质(MPFC)、眶额皮质(OFC)、伏隔核(NA)以及黑质(SN)的位置;侧视图B指出了背外侧前额叶皮质(DLPFC)和外侧顶内沟区域(LIP)的位置;轴状切面图C(沿着图A和图B中的白线位置切)指出了脑岛(INS)和基底神经结(BG)的位置。

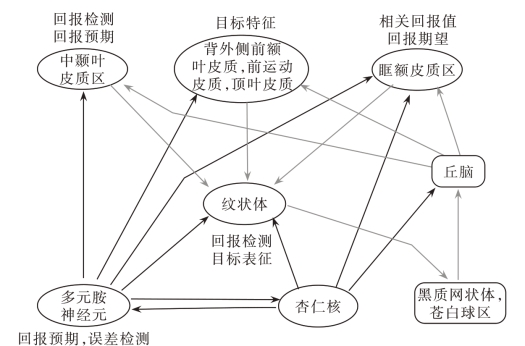

研究发现大脑内部存在一个参与决策处理的神经回路,它主要包括前扣带回皮质(ACC)(Ernst,et al.,2004;Rogers,et al.,2004;Schultz&Anthony,2000;Sabrina,et al.,2007)、眶额皮质(OFC)(Elliott,et al.,2003;Rogers,et al.,2004;Rolls,McCabe &Redoute,2008;Sabrina,et al.,2007)、内侧前额叶皮质(MPFC)(Knutson,et al.,2003;Dreher,Kohn&Berman,2005;Sabrina,et al.,2007)、杏仁核(Elliott,et al.,2003;Smith,et al.,2009;Yacubian,et al.,2006)、纹状体(包括伏隔核)(Doherty,2004;Dreher,Kohn&Berman,2005;Ernst,et al.,2004;Elliott,et al.,2003;Knutson&Cooper,2005;Knutson,et al.,2001;Knutson,et al.,2003;Knutson,et al.,2008;Rogers,et al.,2004;Rolls,McCabe&Redoute,2008;Sabrina,et al.,2007)、脑岛(Kuhnen&Knutson,2005;Preuschoff,Quartz&Bossaerts,2008;Paulus,et al.,2003;Rolls,McCabe&Redoute,2008;Samanez-Larkin,et al.,2008;Smith,et al.,2009;Knutson&S.M.Greer,2008)以及旁扣带回皮质(PCC)(Ernst&Paulus.,2005)等,决策处理过程的不同功能都与这个回路中的某些特定区域有关。Schultz给出了神经回报回路的一个设想示意图(Camerer,Loewenstein&Prelec,2005;Schultz&Anthony,2000)(见图1.2)。(www.zuozong.com)

图1.2 回报过程的神经回路

自21世纪开始,神经科学家开始认识到区分回报数量和概率的重要性,并直接测试了它们各自对回报相关大脑活动的影响(Sanfey,et al.,2006)。在2001年,Knutson等(2001)发现预期回报数量会激活腹侧纹状体区域的伏隔核,而预期惩罚激活了背侧纹状体区域的内侧尾状核。在2003年,他们开发了一个金钱激励延迟(MID)任务,研究表明腹侧纹状体与回报预期相关[类似发现在Mc Clure(2003)、O’Doherty(2004)、Knuston和Cooper(2005)以及Knuston等(2008)的研究中也能找到],而回报结果则激活了内侧前额叶皮质区域(Knuston,et al.,2003)。Elliott等(2003)发现当回报出现时,无论回报值大小,杏仁核、纹状体以及中脑多巴胺系统会产生反应;与此相反,前运动皮质激活随着回报值的增加线性上升;内侧和外侧眶额皮质的反应是非线性的,即相比于中间范围的回报值,最低或最高的回报值都会使得该区域激活增强。

Rogers等人(2004)设计了一个金钱赌博任务,被试在收益、损失数量与概率均不相同的两个赌博选项之间进行选择,然后借助功能性磁共振成像(fMRI)来研究眶额皮质、前扣带回皮质以及腹侧纹状体在“决策选择”和“结果呈现”这两个阶段是如何被激活的。研究结果显示,在选择阶段,高收益选项激活前扣带回皮质和右后眶外侧皮质;在结果阶段,收益(与损失相比)激活了后眶内侧皮质和腹侧纹状体;而且,在这两个阶段,前扣带回皮质与眶额皮质的激活区域仅存在着很小重合。这表明这些区域的神经活动各自对应决策不同阶段的不同回报信息。对比上述研究,不难发现其主要研究重点在于“预期回报”(reward anticipation)和“回报结果”(rewarding outcomes)对应的神经机制上。而随着研究的不断深入,神经科学家开始逐渐关注个体进行决策时所对应的神经机制。例如,Sabrina等人(2007)的研究发现当被试的决策结果在实验过程中没有得到反馈时,被试的决策效用只激活与回报相关的脑区(腹侧纹状体、腹内侧前额叶皮质、前扣带回皮质、眶额皮质以及多巴胺中脑区域等)。

在风险决策过程中,时序差分预测误差(TD prediction error)(即实际决策回报值与期望回报值的差值),会对个体之后的决策行为产生影响。近来,不少神经科学家已经开始关注与回报概率及预测误差相关的神经机制。Fiorillo等人(2003)的电生理研究发现中脑可能对回报信息的两种统计参数进行译码:短暂的误差预测信号强度随回报概率大小而线性变化;持久的信号强度变化与回报概率高度非线性,并且其最大值出现在回报不确定性达到最大时(回报概率等于0.5时)。Dreher等人(2005)进一步探究这两种信号,他们设计了一个新实验范式,系统地变动金钱回报概率、数量以及期望回报值。该研究发现中脑被误差预测信号短暂激活的同时,会被回报不确定性持久激活。与此同时,可以清晰观察到突触后中脑投射部位的不同激活变化:前额叶皮质对短暂的误差预测信号产生反应,而腹侧纹状体则随着持久的回报不确定性信号协变。这些数据均表明前额叶皮质可能参与回报预测,而腹侧纹状体则可能参与激励过程。Abler等人(2006)设计了一个回报概率在0到100%之间独立取值的简单激励延迟任务,研究显示:在预测回报阶段,大脑伏隔核区域的fMRI信号随着回报概率上升而线性增加;在回报结果阶段,预测误差与回报概率存在线性反向关系,伏隔核区域的活动参与预测误差的译码。Yacubian等(2006)发现期望正收益会激活腹侧纹状体,并且与回报概率以及预测误差信号相关。相反,期望负收益以及相应的预测误差信号与杏仁核相关。这说明腹侧纹状体和杏仁核分别参与正、负期望收益值以及随后各自的预测误差计算过程。而Rolls等人(2008)的研究则发现,内侧眶额皮质激活与回报数量及期望值正相关,并且腹侧纹状体、中脑以及额下回与预测误差相关;前脑岛激活与期望值负相关,并且在回报值不确定时,它也会被激活。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。