流程文化需要一种开放的精神,这是由流程面向整体的特性所决定的。企业本身是一个开放的系统,要探求一个企业的运行规律,必须把眼界放到更大的商业系统中,才有可能看清创造价值的整体流程。在这种前提下,如果是封闭式的文化,就会将人的思维锁定在企业内部,甚至会锁定在岗位中,这就会与流程价值观相冲突。

在现实中,尽管大部分企业都在宣称自己是开放型组织,但封闭的现象依然大量存在,这主要表现在两个方面:一方面,传统的“政治化文化氛围在很多企业中仍居于主导地位,在这样的组织中,“是谁”比“是什么”更重要,个人的价值体现在权利空间的大小,而且权利的得与失往往便定了谁赢、谁输。这样的组织通常会比较封闭,因为大部分人的主要精力都放在了内耗式的争权夺利之中,根本无暇顾及外部的变化。另一方面,造成组织封闭还有一个重要的原因在于我们长期以来形成的一种自信的错觉。因为在我们传统的社会里,知识的分门别类造成在各专业领域中的人有一种自信的错觉,他们把这个世界明确地区分为许多小部分,每个小部分配以解答,然后说:“这是问题,而这是问题的解。这就类似于我们通过镜头来看世界,这个世界原本是整体的,只因我们强行加上的分析镜头,使得好多问题能够被分割而得到解决。但当我们忘了自己所看到的只是镜头里的东西,我们就失掉了开放的精神。

所以说,开放型的文化是流程型组织建立共同的愿景和价值观的基础,因为只有具有了开放的精神,我们才有可能建立一个重视实质贡献而非政治支配的组织环境。在这样的组织环境中,做正确的事和正确地做事远比是谁做的更重要。

既然如此,那如何从组织的整体层面形成一种以流程价值观为基础的开放式文化氛围呢?我们可以从以下几个层面加以认识。

第一个层面是对企业业务层面的认识。开放式思维要求我们对业务的价值链进行开放与重构,通过开放经营形成强大的整体价值链,在整体价值链中实现企业定位和发展。这就需要企业建立一种集成网络的思维和能力,就是把企业的“生产方式”从生产线组装产品转变为通过市场网络组装价值,形成产业上下游的资源集成、文化集成、智力资本集成、信息集成等。这种集成不是简单地叠加汇聚,而是融入创造性的思维等智力因素。集成与企业发展相关的资源和产业网络,使各集成要素之间主动优化、互补匹配,形成一个优势互补、高低有序的有机整体。在当今世界叱咤风云的优秀企业,都具有超强的市场网络和社会资源的整合能力。例如,波音在787飞机开发过程中构建了与供应商之间的集成网络,然后坐镇中央组装、控制和享受价值,为其他企业树立了标杆和典范。这些企业在集成网络的构建过程中,不断加强自身的资源集成能力,建立全球经济联盟,以自身有限的资源“撬动”无限的社会资源最大限度地把产业做大做强,编织广阔的产业网络,通过全球网络集成价值,并在其中独占鳌头,形成众星捧月的产业模式和独特的竞争优势有力地驱动了业务发展。

第二个层面是对企业组织层面的认识。开放式思维要求打破员工由于岗位所限而形成的封闭。在传统的基于职能的组织中,生产经营与管理流程的片断化,使企业各部门就像一座座孤岛,自扫门前雪,自点各家灯。例如,成本核算中心不负责品质,品质管理部门不涉及成本控制,而交货期只是生产计划部门和业务部门的事情……然而,当企业将最终的产品和服务交到客户手中的时候,成本、品质和交货期是在同一时间表现出来的。这是由于专业化分工所带来的问题,整个流程变成了分割的片段,全流程再也看不到了。然而,流程一直都是存在的,只是由于对职能和专长的关注而掩盖了流程。企业中没有人能看到整体图像,狭窄的专业化常常导致狭窄的思维模式。对于职能部门的共同术语“职能筒仓”或“职能烟囱”形象化地表达了一种从里面看不到外面,从外部看不进内部的竖直结构的图像,如图7-2所示。要改变这样的局面,就要让员工通过换岗、一人多能、团队工作等方式,了解流程的全貌,让他们知道前面人怎么干,后面人怎么干,我该怎么干,该怎么与其他人衔接。

图7-2 职能筒仓(www.zuozong.com)

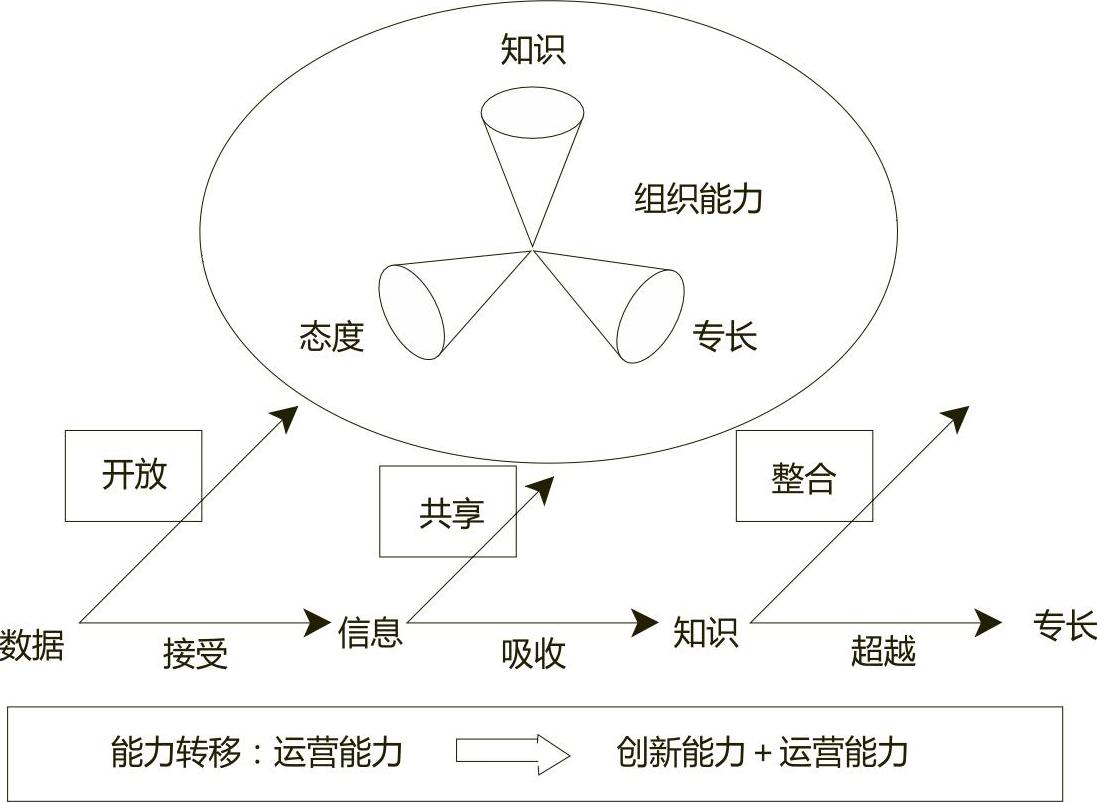

第三个层面是对企业信息层面的认识。在知识经济时代,信息资本已经成为企业取得竞争优势的重要资源。长期以来,一些人对经验和个人主观判断的过分依赖,反而不重视信息对各项管理和决策的基础作用特别是对数据如何成为信息,信息如何成为知识的关系和过程不甚了解从传递的链条来看,首先是客观的数据,在组织内部应对数据进行充分的开放,这样才能使数据传达到每一个对数据有需求的活动和流程中;在接受数据的基础上,经过分类加工形成信息,这一轮对信息再次开放,形成支撑流程运转与业务发展的信息共享平台;在对信息充分吸收之后,进一步提炼和整合会形成知识,而知识在组织内部的开放,使知识在流程中进行有效的传递,在信息化的有力支持下可以使知识嵌入到流程中,这样就有利于组织形成各种独立于应用背景的专长(Know-How),如图7-3所示。

图7-3 信息的开放是建立创新型组织的前提

在现实中,阻碍信息开放与共享的现象比比皆是。比如,从管理者的角度,在传统的管理模式下,一些领导干部习惯于任何决策都是在自己的掌控下作出,哪怕是关系到大多数人的利益,也只是控制在小范围内研究,不愿意让更多的人参加决策的过程。从根本上讲,重在体现决策者的权力,而不是追求决策的正确性和合理性。因此,不喜欢更多的人了解信息。从员工的角度,一些员工已经习惯于对一些关键知识和信息的占有和垄断,以此来获取个人在业务工作中的优势地位,突显个人的重要性。这种以人为方式造成的信息不对称已经成为组织中信息传播和共享的最大障碍。

所以,要使信息在组织内共享,首先要改变个人独占信息的习惯,并且逐步培养在信息对称和共享的情况下工作的新习惯,特别是要改变信息共享对整个组织效用的价值观。其次,要改变传统的管理习惯,比如领导签字(审批/决策)的依据应取决于信息的完整性,信息越完整的签字权越可下放,但信息越不完整的签字权越不可下放。这样在进行决策时,应该把确定性强/结构化决策权尽量下放,通过信息共享监督决策结果;不确定性/非结构化决策权尽量上升,领导定义工作请示渠道在进行管理时,把有规则可循的事交给计算机做;领导从烦琐事务工作中转到设计规则上来。

可见,流程型价值观的建立不是“空穴来风”式的革命运动,其首要前提是要建立一套促进组织开放的机制,从业务层面对价值链进行开放,建立集成网络的意识和能力;从组织层面,要打破职能筒仓的封闭建立全流程的系统观念;在信息层面,要改变传统的独占信息的习惯,建立共同的学习平台。只有这样,组织才能摆脱不断导致熵增的封闭怪圈,从而获得走向新生的动力。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。