张 珲,岳 珂,张吉星

摘 要:沥青路面就地热再生是我国公路行业发展的一个重要方向,可有效恢复沥青路面路用性能,实现沥青路面面层的快速、连续修复。为实现沥青路面就地热再生过程中沥青路面的优质高效加热,利用有限元软件ANSYS建立了沥青路面三维几何模型,对沥青路面再生加热、传热过程进行了仿真,对比了连续、间歇加热的温度变化,得到了沥青路面的温度分布。利用红外加热装置进行了模拟试验,试验结果与仿真分析结果基本一致,验证了有限元仿真的可行性。结果对路面温度场分析以及进一步研究沥青路面红外加热参数具有参考意义。

关键词:沥青路面热再生;红外加热;有限元;温度场;加热器

Abstract:Hot in-place recycling of asphalt pavement is an important development direction of the highway industry in China,which can effectively restore the performance of asphalt pavement and realize the rapid and continuous repair of asphalt pavement.In order to heat the asphalt pavement with high quality and efficient,the 3Dgeometric model of asphalt pavement had been established with the finite element software ANSYS,the heating and heat transfer process of asphalt pavement regeneration had been simulated,the change of temperature of continuous and intermittent heating had been compared and the temperature distribution in asphalt pavement had been obtained.The infrared heating device simulative testing had been done,the test results had been coincided with the result of simulation analysis.So it is proven that ANSYS-based simulation of the infrared heating asphalt pavement is feasible.It is useful for asphalt pavement temperature field analysis and further research on the infrared heating parameters of asphalt pavement.

Key words:Hot Recycling of Asphalt Pavement;Infrared Heating;Finite Element;Temperature Field;Heat Booster

1 前言

截止2014年底,全国公路总里程达446.39万km,其中高速公路通车总里程达到11.19万km,超过美国成为世界第一[1]。沥青路面在道路路面结构占有很大的比例,且其使用寿命一般为10~15年。然而,在行车载荷和自然因素的影响下,在过去十几年内修筑的沥青路面已经不同程度地出现了裂缝、泛油、车辙、坑槽等问题,导致路用性能大幅降低,为了保证行车人员的舒适性和安全性,急需对受损路面进行养护和维修。在就地热再生养护工程中,沥青路面的加热是第一道施工环节,合理的路面加热温度对道路施工起着重要的作用,因此高效合理的加热方式将直接影响再生路面的质量和施工效率。合理的加热方式不会造成沥青老化,且有利于后续铣刨作业的顺利进行,还可以最大程度保证混合料的级配,从而提高路面质量。

目前国内外采用的加热方式有微波加热、热风循环加热和红外加热,并且都做出了相关研究。李自光等[2]利用ANSYS软件对沥青混合料微波加热进行了仿真,并将现场测试温度与仿真分析进行了比较,验证了利用微波加热沥青路面的可行性,不足之处是加热时间过长且局部温度的均匀性较差。陶清容[3]对热风循环沥青路面加热方式和红外沥青路面加热方式进行了对比,两者加热效果各有所长,但由于整套热风循环加热设备体积庞大,施工时容易受到外界条件制约,而红外沥青路面加热设备的体积相对较小,操作灵活,通过性好,再生速度快,具有良好的工程适应性。因此在沥青热再生中红外加热方式得到了更广泛的应用。

作者简介:张 珲(1990-),男,长安大学工程机械学院硕士研究生,机械电子工程专业。

岳 珂(1989-),男,长安大学工程机械学院硕士研究生,机械工程专业。

张吉星(1990-),男,长安大学工程机械学院硕士研究生,机械工程专业。

同时红外加热可分为连续加热和间歇加热,前者对沥青路面的温度提高较快,热渗透力强,且加热速度较快,但瞬时加热温度过高,沥青路面有烧焦现象,表面沥青容易老化,热量损失较大;后者对沥青老化现象有一定缓解,但其加热速度慢,需考虑较多保温措施以满足热铣刨所要求的温度。由于红外加热对路面材料有较强的热穿透能力,能够快速有效地加热沥青路面的较深层部位,使路面以下4~6cm处的旧沥青混凝土温度迅速提高到70~100℃,通过合理的控制一般情况下不会使路表温度过高。为确保红外加热装置输出的温度使沥青路面4cm以下温度达到100℃以上,且表面不能出现焦化的现象,本文针对红外连续加热和间歇加热用于沥青路面热再生的温度场进行了仿真,并通过试验验证了有限元仿真的有效性。

2 沥青路面材料的传热特性

2.1 红外再生过程传热模型

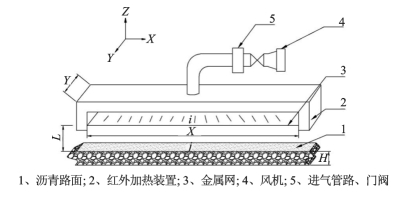

红外加热再生示意图如图1所示,红外加热器位于沥青路面上方。设金属网尺寸为X×Y,金属网离沥青路面高度为L,沥青路面厚H,辐射方向为-Z方向,建立坐标系如图1所示。通过液化石油气(LPG)的燃烧,激发金属网产生红外线,利用红外线发热的原理实现对沥青混合料的加热再生。

图1 红外加热再生原理图

建立红外再生传热模型基于下列假设[4]:

(1)Z方向(红外传播方向),再生层厚度与红外实际衰减距离相比较小,因此可认为Z的负方向温度分布是均匀的;

(2)对流换热忽略不计;

(3)不考虑路面反射因素,红外加热装置输出功率作为内热源全部被沥青混合料吸收。

2.2 初始条件和边界条件

假设沥青混合料试样的初始温度场是均匀的,其初始条件为:

![]()

红外加热装置对沥青路面进行加热,其表面有一个固定的或不变的热流密度q″x,根据傅里叶定律,热流密度q″x与温度梯度有关,可表示为

![]()

即为第二类边界条件。

2.3 传热方程

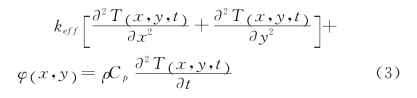

根据上述假设,在其热特性如导热系数或比热容均为常数且不随温度变化而变化的情况下,对任一沥青混合料微元体可以建立一个非稳态温度分布的二维傅里叶热传导模型:

式中:T是沥青混合料试样内温度,φ是内热源强度,t是时间,keff、ρ和Cp分别表示热传导系数、材料密度和比热容。

2.4 红外加热装置与沥青路面之间的辐射换热

对于灰体,其辐射的热量可表示为:

为计算两个表面之间的辐射换热,引入视角系数,其定义是离开表面i的辐射被表面j所拦截的份额。参照图1,排列整齐的平行矩形的视角系数[5]可表示为:

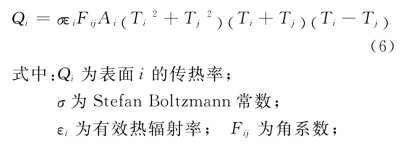

在工程中,通常考虑两个或两个以上物体之间的热辐射,系统中每个物体同时辐射并吸收能量。它们之间的净热量传递可以用Stefan Boltzmann方程来计算[6]:

由1~6式综合分析可知,影响沥青路面传热特性的因素除了沥青路面材料的热传导系数、材料密度和比热容等,还受红外加热装置的有效辐射面积、与沥青路面高度和加热时间等因素的影响。归根结底,最主要的影响因素还是沥青路面表面能量的输入,即红外加热装置热流密度的输出和加热时间及两者之间的相互协调。

3 沥青路面有限元仿真

3.1 基本假设

将沥青路面看作多层弹性体系,为简化计算模型,在构建沥青路面温度场有限元模型时,作如下基本假设[7]:

(1)路面结构各层组成材料均匀、连续,且各向同性。(www.zuozong.com)

(2)路面结构内温度变化只与道路深度相关。(3)选取典型道路横断面作为分析模型。

(4)忽略路面各层材料的热传导系数、质量、密度等受温度变化而产生的影响。

(5)假设路面各层材料间结合紧密,层间温度和热流连续,即忽略各层之间的接触热阻。

(6)沥青及半刚性基层内无热源。

3.2 沥青路面的结构参数

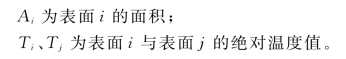

参照目前我国高速公路的典型路面结构形式,选取半刚性基层沥青路面结构,路面上面层采用细粒式沥青混合料SMA-13,中面层和下面层分别采用中粒式沥青混合料SUP-20和SUP-25,基层采用水泥稳定碎石,底基层为石灰土,路基采用土路基的形式。以某地区沥青路面为例,其路面结构及相关参数[8]如表1所示:

表1 模型材料参数

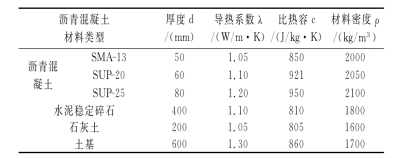

为了保证仿真模型与试验模型相符,将红外加热装置简化成一块薄板,并采用八节点六面体Thermal solid70实体单元对其进行网格划分。由于在对路面表面加热的有限时间内温度传递速度比较慢,来不及传递到底基层和路基层,因此对沥青路面模型进行了简化,模型建立到基层,选择八节点六面体Thermal solid70实体单元进行模型网格划分。为了确保计算精度,对沥青面层的网格进行了细化。在水平方向上以0.01m划分为30等分。在深度方向,沿路面结构每层自上而下划分:沥青路面上面层划分为5层;中面层和下面层分别各划分为2层和4层;基层划分为4层。节点总数和单元总数分别为18259个和15300个,模型如图2所示:

图2 沥青路面红外加热仿真模型

3.3 沥青路面加热仿真

沥青面层设置的初始温度为27℃,基层设置的初始温度为25℃,给红外加热模型上表面施加热流密度,下表面与沥青路面表面设置对流的边界条件,Stefan Boltzmann常数为5.67×10-8 W/m2×K4,沥青路面的辐射率为0.96。

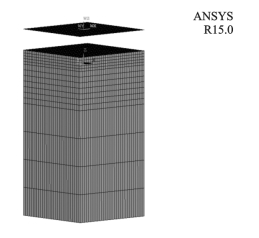

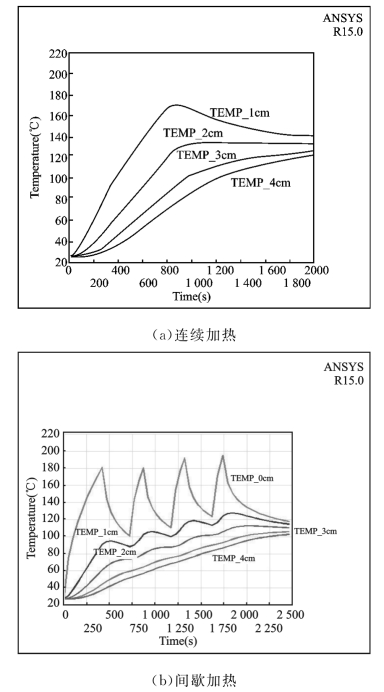

(1)连续加热(仿真时间800s)

提取沥青路面模型温度分布云图以及深度为0.01m、0.02m、0.03m、0.04m处的温度变化曲线如图3(a)、图4(a)所示:

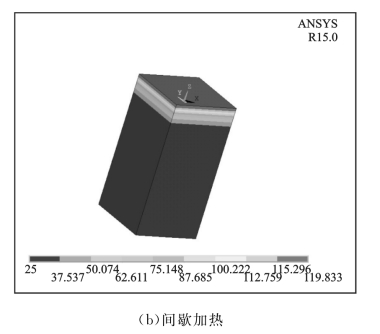

(2)间歇加热(仿真时间2460s)

图3 沥青路面模型温度分布云图

图4 沥青路面模型不同深度温度变化曲线

提取沥青路面模型温度分布云图以及深度为0m、0.01m、0.02m、0.03m、0.04m处的温度变化曲线如图3(b)、图4(b)所示:由温度分布云图和温度变化趋势图可得,对于连续加热,模型温度变化较为均匀,在停止加热后模型温度变化较为平缓,且温度下降的也比较慢;对于间歇加热,除表面温度变化比较大以外,其余深度的温度变换比较平缓,比较容易实现控制。仿真结果与假设条件相符,能够满足施工要求,对实际施工中沥青路面温度维持在特定范围内具有参考价值。

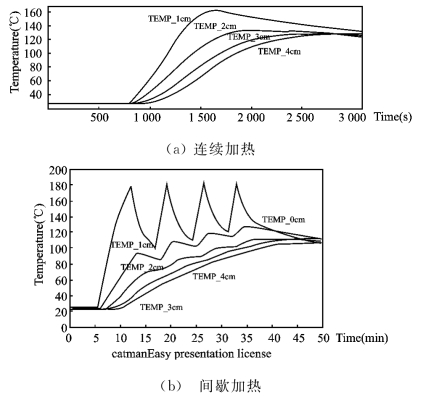

4 沥青路面红外加热试验

通过在红外加热装置进行试验,对试样块进行连续加热并实时监控试样块深度为0.01m、0.02m、0.03m、0.04m处的温度,同样对试样块进行间歇加热并实时监控试样块深度为0、0.01m、0.02m、0.03m、0.04m处的温度。试验中通过对同一深度的四个不同位置进行温度采集,由于各层温度变化基本一致,为了使温度变化曲线清楚简洁,现仅对各层的一组数据进行分析,绘制如图5所示温度变化曲线。

图5 试样块不同深度温度变化曲线

图5(a)中前800s是在做试验准备工作,800s时开始对沥青试样块连续加热,在数据采集系统上观察各层温度变化,800s之后停止对沥青试样块加热,让试样块在常温下与空气进行热交换,主要观察沥青试样块0.04m处温度的变化情况,待其温度达到100℃以上后,且温度波动较小时便停止采集数据。

图5(b)中前5.5min是在做试验准备工作,之后开始对沥青试样块间歇加热,在数据采集系统上观察各层温度变化,主要观察表面温度何时达到180℃,待其达到180℃停止加热,并观察各层温度变化情况,间隔5min开始以同样的输出进行加热,待其达到180℃停止加热,以此类推,直到沥青试样块0.04m处温度达到100℃以上停止加热,待温度波动较小时便停止采集数据。

相对于连续式加热方式,间歇加热方式具有更好地加热效果,可实现路面温度场的均匀分布,避免沥青路面加热温度过高现象的产生,因此可通过改善加热工艺来提高施工质量。

5 结语

从ANSYS仿真和试验数据可知,两者趋势基本吻合,说明用ANSYS仿真是可行的,从温度分布来看,试样块整体温度都较为均匀,体现了红外加热的优点,且加热时间比较短、效率高、热损失比较少。虽然在连续加热停止加热时沥青试样块0.04m处温度并未达到100℃以上,但是再经过2~3min的热传递可使其温度达到热再生要求,能够满足铣刨温度,在此时间段内施工效果比较好。

归根结底,由于沥青材料属性的限制,热量渗透速度比较慢,温度梯度比较大,加之加热后的沥青路面暴露在空气中,热量损失速度快,因此沥青就地热再生的核心内容还是温度的控制。为了使沥青路面在热再生过程中能够达到最佳效果,还需要对红外加热器的输出热功率以及加热时间进行进一步研究。

参考文献

[1]中华人民共和国交通运输部.2014年交通运输行业发展统计公报.[EB/OL].[2015.07.23].http://www.mot.gov.cn.

[2]李自光,任武,黄樱,等.基于ANSYS的微波加热再生沥青路面温度控制仿真与试验[J].中国工程机械学报,2010,8(2):204-207.

[3]陶清容,郭伟.沥青路面加热机加热方式研究[J].科技视界,2014(16):297-321.

[4]朱松青,史金飞,姜来东,等.沥青路面微波现场热再生传热模型研究[J].公路交通科技,2009,02:32-36.

[5]Frank P.Incropera.Fundamentals of Heat and Mass Transfer[M].New York:John Wiley &Sons.Inc,2012.

[6]张朝晖.ANSYS热分析教程与实例解析[M].北京:中国铁道出版社,2007.

[7]刘宁.沥青路面温度场的有限元分析[J].交通与建筑科学,2014(6):170-171.

[8]孙孝峰,录慧丽,张庆杰.有限元法在沥青路面温度场研究中的应用[J].中外公路,2011,31(2):54-57.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。