王 兴

摘 要:青海省都兰县洪水川地区出露大面积下三叠统洪水川组地层,主要分布于东昆仑构造带南缘,呈北东东向展布,位于东昆南断裂带以北、东昆中断裂带以南的红水川北侧一带。本文分别对洪水川组南、北带砾岩层进行砾石成分、磨圆度和粒度进行统计。结合砾石统计结果和洪水川组岩层沉积特点得出,洪水川组南北两带均属于破坏型扇三角洲沉积,其物源均来自北侧地区。值得注意的是,通过对洪水川组南带砾石和沉积特点的综合研究,提示出布青山-阿尼玛卿古特提斯洋在该期向北俯冲过程中存在3期强烈构造活动。以上对洪水川组的研究结果表明,该期盆地的沉积特征能够间接指示布青山-阿尼玛卿古特提斯洋向北俯冲的发展过程。

关键词:东昆仑构造带;洪水川组;砾石

Abstract:The Lower Triassic Hongshuichuan Formation largely exposed in the Hongshuichuan areas at Dulan Country,Qinghai.The Hongshuichuan Formation in northwest trending is distributed mainly in southern margin of East Kunlun Orogen and located in the north of the Hongshuichuan areas between north of South Kunlun fault belt and south of Central Kunlun fault belt.In this paper,we research gravel of conglomerate layer in the northern and southern Hongshuichuan formation in composition,psephicity and granularity by doing statistics.Combining statistics results and the Hongshuichuan formation rock sedimentary features,it suggests that the northern and southern Hongshuichuan formation belong to undermine fan delta sedimentation,whose provenance is from the north region.Though integrating statistics results with the Hongshuichuan formation rock sedimentary features,it suggests that there were three intense tectonic activities in process of Buqingshan-Animaqing Paleo-Tethys northward subduction during that time.Above all finding about the Hongshuichuan formation suggest that the basins sedimentary characteristics can indirectly indicate the development process of Buqingshan-Animaqing Palep-Tethys northward subduction.

Key words:East Kunlun Orogen;the Hongshuichuan Formation;Gravel

1 前 言

东昆仑造山带是横亘于中国“中央造山系”非常重要的组成部分。近些年来的研究成果显示[1-4],东昆仑造山带是一多旋回的复合造山带,至少经历了新元古代-早古生代和晚古生代-早中生代2期洋陆构造旋回改造,且说次洋陆旋回均留下丰富的物质记录。东昆仑南缘布青山—阿尼玛卿地区存在晚古生代洋壳,而基于二叠纪以来的多数岩浆岩资料[1,5],显示东昆仑东段于晚二叠世已进入俯冲造山阶段,而于晚三叠世已进入后碰撞造山阶段,其中,下三叠统洪水川组沉积厚度大且相对连续,是东昆仑造山带进入陆相造山之前的最后一次洋陆转换的沉积物。因此,对洪水川组形成时代、沉积环境、物质来源、沉积盆地构造背景等的研究[7-8],成为众多学者进一步认识东昆仑造山带演化史的重点。作者通过对下三叠统洪水川组二段砾石综合分析,从而对研究区早三叠世构造演化提供沉积学证据。

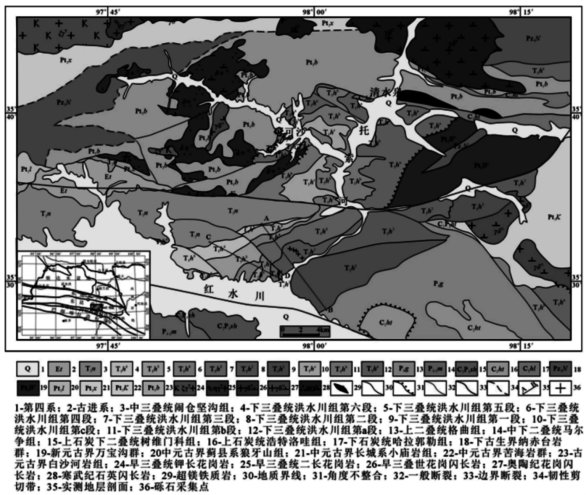

2 区域地质概况

下三叠统洪水川组主要分布于东昆仑南缘地区的洪水川以北,大面积出露于可可沙与托索河之间的区域。出露于南部的洪水川组其北侧与古元古界白沙河岩组或早古生代石英闪长岩体等呈不整合接触或断层接触,南侧在托索河一带与晚二叠世格曲组呈断层接触关系,多数地层被第四系覆盖;其上与中三叠统闹仓坚沟组呈整合接触关系。位于北部的洪水川组主要出露于可可沙地区,厚度较小,层序相对不完整,且超覆在古元古界白沙河岩组或早古生代石英闪长岩体之上。

作者简介:王兴(1992-),男,长安大学地球科学与资源学院硕士研究生,构造地质学专业。

在研究区,南部洪水川组(后文称为洪水川组南带)呈北东南西向展布,岩层倾向为300°~350°,倾角10°~60°,岩层变形程度一般。岩性发育较全,且厚度较大,从第一段到第六段均有出露。岩层从南到北逐渐变新,与上覆中三叠统闹仓坚沟组呈整合接触关系,局部为断层接触关系;研究区北部洪水川组(后文称为洪水川组北带)岩性变化大,可能只有南部地区的第二段、三段和四段,且厚度明显变小。岩层主体向南倾,倾向为120°~160°,倾角为30°~60°,局部向东或向北倾。岩层从南向北逐渐变新,变形强烈,区域内发育多条断层,并且有大片第四系覆盖,下部岩性不明。

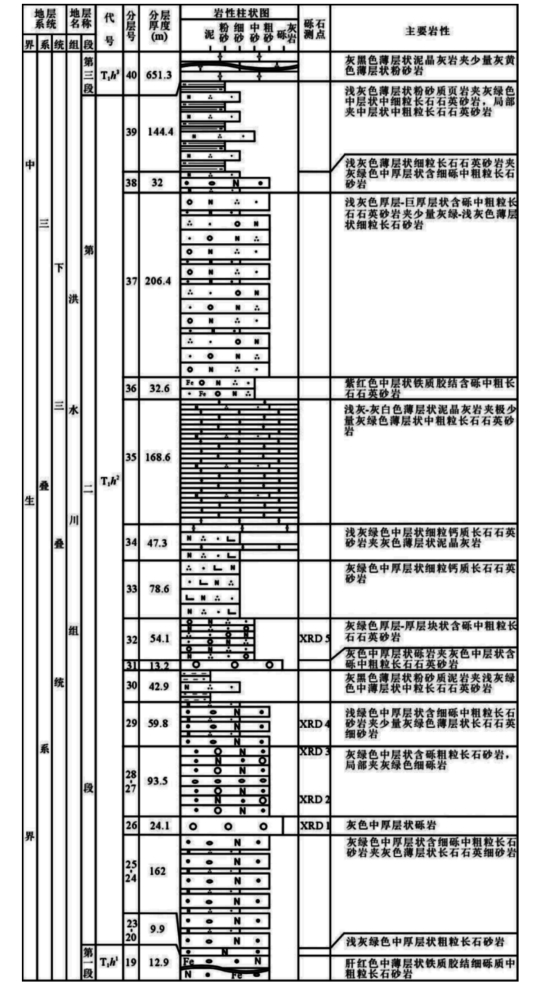

3 洪水川组第二段岩性特征

洪水川组南带第二段以绿色-灰绿色粗粒碎屑岩组合为主。该岩段下部为一套浅灰绿色中厚层状含砾粗粒长石砂岩、灰绿色厚层状含细砾中粗粒长石砂岩夹灰色薄层状长石石英细砂岩、浅灰-灰色厚层块状砾岩,局部夹细砾岩、灰黑色薄层粉砂质泥岩夹浅灰绿色中薄层状中粗粒长石石英砂岩;该段中部为一套灰绿色中层状细粒钙质长石石英砂岩、浅灰绿色中层状细粒钙质长石石英砂岩、浅灰-灰白色薄层状泥晶灰岩、紫红色中层状铁质胶结含砾中粗粒长石石英砂岩、浅灰色厚层-巨厚层状含砾中粗粒长石石英砂岩;该段上部为一套浅灰色薄层状细粒长石石英砂岩夹灰绿色中厚层状含细粒中粗粒长石砂岩、浅灰色薄层粉砂质页岩夹灰绿色中层状中细粒长石石英砂岩。

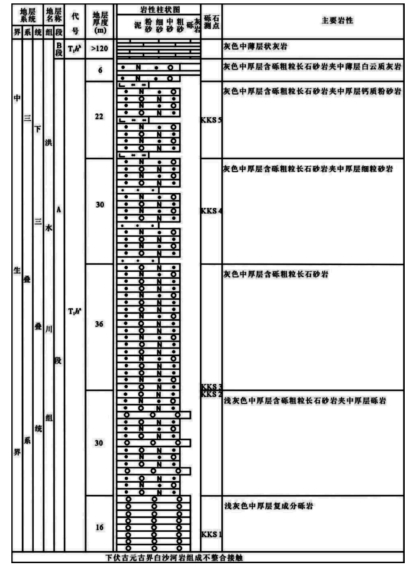

洪水川组北带第二段为粗碎屑岩组合,主要为灰色-浅灰色中层状复成分砾岩、含砾粗粒长石砂岩夹有少量钙质粉砂岩及细粒砂岩,局部地段夹有少量灰白色中薄层状白云质灰岩。由于洪水川组北带地区岩层变形较强,第四系覆盖严重,本文将该岩段岩层以简单柱状图进行示意,以便对该岩段进行描述研究。

图1 东昆仑造山带东段洪水川组研究区区域地质简图

4 砾石统计及分析

在野外砾石出露的不同层位选取测点,每个测点分为3组,分别选取1m×1m的区域对同一砾石层位进行测量统计。统计参数包括:砾石长轴长度、短轴长度磨圆度和砾石成分。

长度测量利用刻度尺分别测量砾石长轴和短轴长度,因测点中一些砾石粒径较小,所以测量单位精确到mm。然后按照长轴的长度大小将砾石分为3类[6],从小到大分别为小砾(D≤64mm)、中砾(64<D≤256mm)和巨砾(D>256mm)。磨圆度分为4个等级,分别为圆、次圆、次棱角、棱角,数据通过野外直接测量获取。砾石成分测量9种岩性。

分别为灰岩、砂岩、变质岩、泥质岩、硅质岩、花岗岩、流纹岩、脉石英和长石。

图2 洪水川组南带第二段柱状图

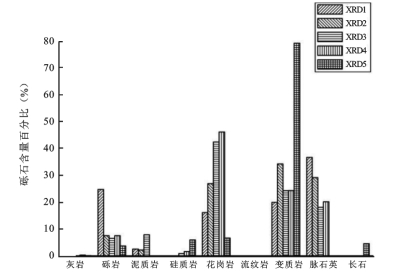

4.1 成分分析

位于宝日禾日俄测区的测点随层位由底到顶,分别为XRD 1、XRD 2、XRD 3、XRD 4和XRD 5。这些测点中砾石成分主要为花岗岩、变质岩和脉石英,其次为砂岩、泥质岩和硅质岩。从图4可以看出,从该岩性段底部到顶部,其花岗岩砾石和脉石英砾石含量逐渐增加,但是位于该岩段顶层的XRD 5测点出现各种砾石成分的突然变化,花岗岩砾石和脉石英砾石突然减少,变质岩砾石突然增多。

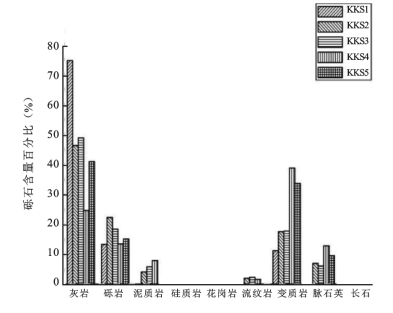

位于可可沙测区的测点随层位由底到顶,分别为KKS 1、KKS 2、KKS 3、KKS 4和KKS 5。根据统计结果表明,该测区砾石成分主要为灰岩和变质岩,其次为砂岩和脉石英。从图5中可以看出,从该测区岩层底部到顶部,灰岩砾石含量,呈逐渐减小的趋势;变质岩砾石含量,逐渐增加;其他砾石成分含量较为稳定。

对比两测区砾石成分,发现洪水川组南带砾石成分主要为花岗岩和变质岩,而北带砾石成分主要为灰岩,表明了南北两带源区不同。其中,宝日禾日俄测区砾石成分的突变,可能是由于其所处的构造隆升期次不同。

4.2 砾态分析

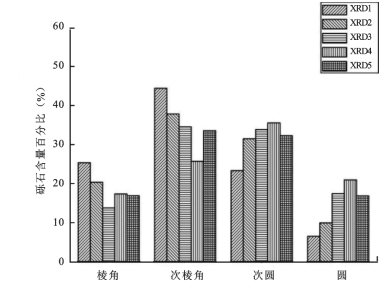

根据野外测量统计结果,从图6可以看出,在宝日禾日俄测区中,根据测点所在层位砾石磨圆度显示出从测点XRD 1到XRD 4,次棱角砾石逐渐减少,次圆状砾石逐渐增多,表现出砾石磨圆度逐渐变好;在测点XRD 5,次棱角状砾石含量突然增加,次圆和圆状砾石含量明显减少,反映出砾石磨圆度变差。

图3 洪水川组北带第二段柱状示意图

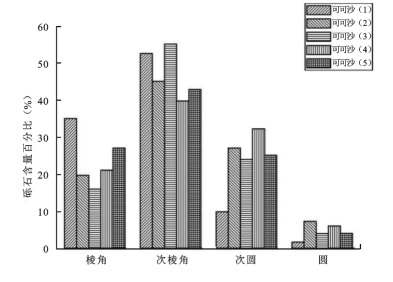

从图7可以看出,可可沙测区砾石磨圆度,主要为次棱角,其次为棱角和次圆。从测点KKS 1~KKS 5,砾石磨圆度相对之间变化不明显,砾石变化规律较差。从整体上来看,从底部到顶部,该测区砾石磨圆度表现出,棱角、次棱角状砾石逐渐减少,次圆状砾石逐渐变多,表明砾石的磨圆度逐渐变好。(www.zuozong.com)

对比两测区砾石磨圆度变化可以看出,北带棱角状砾石含量为16%~35%,次棱角状砾石含量为40%~53%;南带棱角状砾石含量为13%~25%,次棱角状砾石含量为25%~44%,表明北带砾石相对南带砾石磨圆度较差,反映了北部地区洪水川组在该期构造隆升相对南带地区较强。其中,南带砾石从底到顶表现出,磨圆度逐渐变好,但在顶部砾石磨圆度突然变差,这反映了在该阶段,存在两期构造隆升作用。

4.3 粒度分析

为了更好分析洪水川组第二段砾岩的沉积学特征,本文分别对洪水川组南北两带共10个测点砾石的长轴数据进行粒径Φ值分析。

先将砾石长轴长度做Φ值转换,即将数据转换成以2为底的负对数,公式为Φ=-log2(x/x0)。其中,x为以毫米为单位的砾石粒径;x0为参考粒径,等于1mm。经过Φ转换后,再对每个测点砾石的Φ值数据做统计做频率直方图。

图4 宝日禾日俄测区砾石成分统计柱状图

图5 可可沙测区砾石成分统计柱状图

图6 宝日禾日俄测区砾石磨圆度统计柱状图

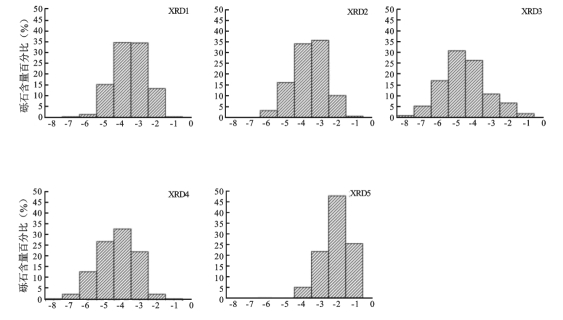

如图8所示,在宝日禾日俄测区中,测点XRD 1,粒级范围主要在-7Φ~-2Φ,粒度集中在-4Φ和-3Φ,粒度较粗;测点XRD 2,粒级范围主要在-6Φ~-2Φ,粒度主要集中在-3Φ,粗尾部较大,粒度较粗;测点XRD 3,粒级范围主要在-7Φ~-1Φ,粒度集中在-5Φ左右,细尾部较大,粒度中等;测点XRD 4,粒级范围-7Φ~-2Φ,粒度集中在-4Φ左右,粗尾部较大,粒度中等;测点XRD 5,粒级范围主要在-4Φ~-1Φ,粒度集中在-2Φ,约占总体的50%,粒度较细。从洪水川组南带第二岩段底部到中部,砾石粒级范围主要集中在-7Φ~-2Φ,粒度主要集中在-4Φ~-3Φ,细尾部逐渐增大,粒度逐渐变细;在顶部,粒级范围突然减小到-4Φ~-1Φ,粒度主要集中在-2Φ,粒度变细。

图7 可可沙测区砾石磨圆度统计柱状图

对比以上洪水川组南北2带砾石粒度可以看出,北带砾石粒级范围较大,粒度峰值相对较低,粗尾部较大;南带砾石粒级范围较大,粒度峰值相对较高,细尾部较大,表明了北带砾石相对南带砾石较粗,反映了洪水川组北带地区距离源区较近。其中,洪水川组南带砾石,从底部到顶部,砾石粒级范围逐渐变小,逐渐偏向细尾部,粒度主要集中在-4Φ;在顶部,砾石粒级突然变小,粒度主要集中在-3Φ,反映了在洪水川组南带地区该期可能存在2期构造隆升。

5 讨论与结论

整体上洪水川组南北两带第二段岩性组合均为含砾粗粒长石石英砂岩和砾岩,成熟度中—差,具重力流和牵引流双重沉积特征,砾岩略有层理;砂岩具有平行层理和交错层理,砂岩和泥质岩互层成波状交错层理,且从下到上表现出变细的层序。结合前人对洪水川组下部层位的研究[8],推测洪水川组属于海进破坏型扇三角洲沉积。

扇三角洲沉积,反映了沉积盆地物源为紧邻其发育的高山地区。从本文对砾石的成分统计结果可以看出,其南带砾石成分主要为花岗岩和变质岩,北带砾石成分主要为灰岩和少量变质岩。据此可以推测,南北两带砾石均主要因紧邻其发育的高山地区在构造隆升作用下使下部老岩层抬升地表,剥蚀后快速搬运沉积而成。其中,南北两带砾石成分差别在于两带砾石源区不同。根据南北两带砾石成分可以推测,南带砾石来自于早期的花岗岩体和变质基底;北带砾石来自于早期岩洪水川组南带第二段具有三期沉积旋回,其中第一期和第二期沉积旋回均具有底部砾岩沉积向上粒度变细的特征,反映了南侧洋壳向北俯冲过程中,在一期剧烈俯冲运动后其俯冲变缓的特征,影响沉积的主要因素由隆升作用变为盆地海进作用。第三期沉积旋回,为一套海进退积序列,反映了在该期洋壳俯冲作用相对该地区早期较缓和。

图8 宝日禾日俄测区砾石Φ值频率直方图

图9 可可沙测区砾石Φ值频率直方图

洪水川组北带沉积主要为一套破坏型扇三角洲沉积,反应了在洪水川组北带地区洋壳在该期俯冲作用由强变弱,盆地沉积主要影响因素由物层的抬升剥蚀,经过对区域地层对比,推测北带砾石可能来自中元古界狼牙山组。由此可以得知,洪水川组第二段的物源均来自其北侧地区。源区的构造隆升变为盆地内部海进沉积,并且从砾石特征可以看出,该地区俯冲作用相对南带地区较强。

通过以上对洪水川组第二段构造演化的描述可以看出,在早三叠世期间,布青山-阿尼玛卿古特提斯洋向北俯冲过程中,可能因俯冲角度的调整而引起盆地基底升降剧烈且频繁,从而使盆地水体呈现出海平面急剧升降的特征。因此,该套弧前盆地沉积体系间接地记录了布青山-阿尼玛卿洋向北俯冲的发展过程。

参考文献

[1]姜春发,杨经绥,冯秉贵,等.昆仑开合构造[M].北京:地质出版社,1992:1-217.

[2]姜春发,王宗起,李锦铁,等.中央造山带开合构造[M].北京:地质出版社,2000.

[3]郑健康.东昆仑区域构造的发展演化[J].青海地质,1992,1:15-25.

[4]YangJingsui,Robinson P T,Jiang Chunfa,et al.Ophiolites of the Kunlun Mountains,China and their implications[J].Tectonophysics,1996,258:215-2311.

[5]XiaRui,Wang Changming,Qing Min,et al.Molybdenite Re-Os,zircon U-Pb dating and Hf isotopic analysis of the Shuangqing Fe-Pb-Zn-Cu skarn deposit,East Kunlun Mountains,Qinghai Province,China[J].Ore Geology Reviews,2015,66:114-131.

[6]McLane M.Sedimentology.New York Oxford:Oxford University Press.1995.12-46.

[7]田军,龚一鸣,梁斌,等.东昆仑造山带二叠-三叠系遗迹化石及指相意义[J].沉积学报,1999,17(3):362-366.

[8]李瑞保,裴先治,李佐臣,等.东昆仑东段晚古生代—中生代若干不整合面特征及其对重大构造事件的响应[J].地学前缘,2012,19(5):244-25.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。