杨汝慧

(长安大学建筑学院,陕西西安 710064)

摘 要:乡村聚落的研究不仅有利于合理规划土地和布局居民点,还可以揭示聚落形式和环境、生产之间的关系。以汉中地区为例,结合人居生态单元理论对乡村聚落间空间格局特征的分异进行分析,其中对自然地理、社会经济、人文历史、生态等影响要素进行对比分析,将汉中聚落空间格局划分为网状、脉状、枝状、串型、带型、斑状6种基本类型,为乡村聚落的生态环境保护、村镇发展、移民安置分区域规划提供划分依据,保持不同类型乡村聚落的特性,维持和保护乡村聚落生态系统的完整、和谐、稳定与可持续发展。

关键词:乡村聚落;汉中地区;人居生态单元;空间格局

Abstract:The research of rural settlement is conducive to plan the land and distribute residents’area rationally,and it also reveals the relationship between settlement and environment and production.This article is based on the Hanzhong region and analyzed the differentiation of rural settlement spatial pattern’s characteristics under ecological theory.It has made comparative analysis of physical geography,social economy,culture and history and ecology,and divided Hanzhong spatial pattern into six types including net structure,vein structure,dendritic structure,serial type,banding pattern and porphyritic structure.All these has provided dividing basis for eco-environment protection,rural development and resettlement of immigrant in rural settlement,and it has maintained the characteristics of different types of rural settlement and protected the integrity,harmony,stability and sustainable development of rural settlement eco-system.

Key words:rural settlements;Hanzhong settlements’;human setdement unit;spatial classification

1 引言

聚落是人地关系最显著也是最重要的表征。乡村聚落又称乡村居民点,是居民以农业为经济活动主要形式的聚落,是指乡村地区人类各种形式的居住场所(即村落)。由于中国长期定居的特点,乡村聚落包括除城市以外所有村庄和自然集镇。[1]乡村聚落研究一直是乡村地理学研究的核心,也是人地关系地域体系研究的重要领域之一。[2]随着经济的发展和人口的不断增长,乡村聚落在空间上不断扩散,聚落区位渐趋复杂和多样。学者们关注的焦点开始转向乡村城市化、乡村聚落空间结构、城乡一体化、乡村聚落景观、乡村聚落演变以及乡村聚落“空心化”等方面的研究。[3]

乡村聚落作为自然-经济-社会复合系统的区域空间载体,它的的形成、发展、扩张、变迁发展存在于生态环境之中,乡村聚落空间格局特征与生态环境之间的关系密不可分,是人居生态单元的表象之一。生态单元,可以定义为存在于一定空间和时间中的与其环境相互作用的具有一定结构和功能的生命单元。[4-5]

汉中地区位于秦巴山区,存在盆地、山地、丘陵等多种地理空间。该地区成为结合地理位置和生态环境的特殊性地区。本文提取汉中地区作为研究对象,结合生态单元解析汉中地区乡村聚落空间格局的分布特点及规律,为维持和保护乡村聚落生态系统的完整、和谐、稳定与可持续发展提供依据。

2 汉中概况

汉中位于陕西省西南部,北依秦岭,南屏巴山,与甘肃、四川毗邻,中部为盆地,市域内主要水域为汉江。全市辖汉台、南郑、城固、勉县、洋县、西乡、宁强、略阳、镇巴、留坝、佛坪11个县区,总人口373万。市域总面积2.72万km2,其中盆地占6%,浅山丘陵占36%,中高山区占58%。

作者简介:杨汝慧(1990-),女,长安大学建筑学院硕士研究生,城乡规划专业。

汉中地区自然资源丰富,生态群落呈现出丰富多样的特征。汉中地区乡村聚落受地形、气候等因素影响主要分布于河流、河谷、川道,分布较为分散。由于自然条件的空间差异,乡村聚落空间分布也存在着较为明显的空间差异。无论从地理景观、民俗风情、历史沿革、经济发展等各方面都具有独特性。

3 乡村聚落空间格局影响因素分析

人居环境在很大程度上就是“天一地一人”系统在多维关系上的相互作用。在基本人居生态单元里,由于地形、地貌、水文气象、资源条件、文化传统等的不同而有别于外围地区,因此在单元内,各方面的性状也具有基本一致的特征。这些有着内在紧密关联的要素来阐述人居环境的基本规律,可以较好地解释空间的水平关系。[6]

随着人口的不断增长,导致乡村聚落在空间上不断扩散。伴随乡村聚落的空间扩散,聚落区位渐趋复杂和多样。以下结合人居生态单元中提出的“小流域”、“地域基因”、“界面”概念对自然地理、社会经济、人文历史、生态等要素的内在规律进行梳理,并对汉中乡村聚落空间格局特征进行研究,根据空间格局特征划分类型,为乡村聚落的生态环境保护、村镇发展、移民安置分区域规划提供划分依据,保持不同类型乡村聚落的特性。

3.1 自然地理

李道增认为,“边界也是线性要素,属城市、地区或邻里之分界线,一些自然因素如山、河、湖、沙漠、森林、沼泽、半岛等均能形成城市的边界线[7]。

地形地貌、植被、气候、土壤、河流等自然要素形成的边界,在很大程度上影响和控制着乡村聚落的空间格局。汉中自然因素对乡村聚落空间格局的影响主要表现在以下几个方面:

3.1.1 地形地貌

汉中地貌类型多样,但以山地为主,由于山高谷深、山势陡峻(山体坡度平均30°左右,脊轴部位大于45°)、谷地狭小,可开发利用的耕地及建设用地非常有限,在很大程度上依据等高线划分限制了聚落的形成和发展;中部丘陵区等高线分布疏散地势相对平缓,耕地分布广泛,有利于聚落的形成和发展,聚落密度较高。但丘陵山区等高线分布较复杂,导致地形较为破碎,限制了聚落的空间集聚与扩展,导致聚落不但在空间分布上极为分散,而且规模较小,聚落呈点状、串联式分布。

3.1.2 河流水域

河流缓冲区乡村聚落高度密集,乡村聚落规模也较大。除了河谷阶地平坦地形条件的吸引之外,生产生活用水的便捷性是聚落高度密集不可忽略的重要驱动因素。生产生活用水的便捷性和安全性,是乡村聚落选址的重要依据。汉中市的河流均属长江流域,在水系组成上,主要是东西横贯的汉江水系和南北纵穿的嘉陵江水系。由于河谷阶地靠近河流,用水方便,驱使聚落靠近河流。依据河流及河谷形成的界面呈带状、组团状分布,呈现出单一的控制中心,具有明显的“小流域”特征。

3.2 社会经济因素

社会经济因素是乡村聚落空间结构与演变的主要驱动因素。总体来看,影响汉中乡村聚落空间分布的社会人文因素主要有人口因素、交通因素、经济因素。

3.2.1 经济因素

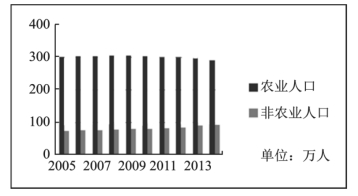

乡村产业型态以传统农业为主,当地居民以单纯的农耕、畜牧作为基本。传统农业所依赖的耕地资源的非集中性和农业劳作半径的有限性,决定了乡村聚落空间分布的分散性。[8]从人口的产业分布状况分析,在1978—2012年的34年间,汉中农业人口占总人口的比重一直在80%以上(1998年农业人口数量达2812万人)(如图1),庞大的农业人口数量,导致乡村聚落数量不断增多,空间分布日益分散。

图1 汉中市人口构成柱状图(1978~2012年)

数据来源:陕西统计局《陕西统计年鉴》(2013)

3.2.2 人口因素

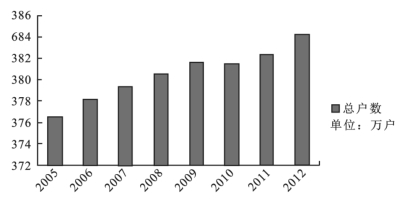

人口数量的增长是乡村聚落空间扩散的主要驱动因素。2005-2012年,汉中人口规模(如图2)及总户数(如图3)呈现匀速增长趋势。人口增长对耕地面积居住面积的需求都不断增加。为了方便生产,农户总是尽可能靠近耕地资源,在土地资源充裕的盆地及河谷地区形成聚落团簇,聚落密度不断增大,聚落间距缩小;同时由于土地资源的不足,促使乡村聚落由河谷阶地向耕地相对充裕的丘陵山区不断扩散。

图2 汉中市总人口增长柱状图(2005~2012年)

数据来源:陕西统计局《陕西统计年鉴》(2006~2013)

图3 汉中市总户数增长柱状图(2005~2012年)

数据来源:陕西统计局《陕西统计年鉴》(2006~2013)

3.2.3 交通因素(www.zuozong.com)

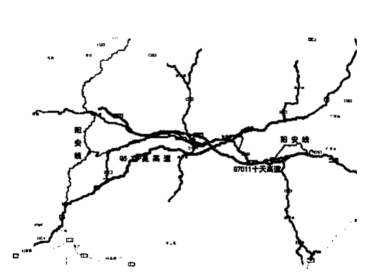

自古以来,汉中就是连接西北与西南、东南的通道(如图4)和辐射川陕甘鄂的主要物资、信息集散地之一。区域内盆地河谷地区由于聚落密度较高,道路网系统发达,道路网交叉处聚落高度密集,乡村聚落规模也较大,促使聚落与道路形成网状结构分布;丘陵山地地区由于地形限制,主要交通线路基本上沿河流两岸延伸,2种区位指向的高度重叠,使得规模较大乡镇沿着河谷地带的交通沿线布局特点十分突出,驱使乡村聚落沿道路呈带状、组团状、点状分布。

图4 汉中市道路网示意图

图片来源:作者自绘

3.3 人文历史因素

国际自然保护联合会认为,可持续发展的重点是维持文化资源的代表物或是独特的生态系统,以及它们的生态进程与基因多样性。[9]汉中是汉文化的发祥地,全国历史文化名城,留存了一批丰富的历史文化资源。随着对旅游资源的开发,促使旅游景点周边聚落不断扩散,聚落数量不断增多,聚落密度不断增大形成以景点为核心的组团型聚落。

3.4 生态资源因素

汉中资源富集,汉中两汉三国文化底蕴厚重,人文历史资源十分丰富,自然风光独特秀丽,已形成了以“汉”(历史文化资源)“绿”(生态资源)“水”(水系及水利资源)为特色的旅游资源分布带,具备发展生态旅游产业的突出比较优势。[10]丰富的生态资源给汉中带来了经济增长的同时,随着对生态资源的开发,人口聚集形成点状聚落。

4 空间格局特征分析

4.1 空间分布特征

人口密度及村镇密度决定了乡村聚落的空间分布,本文提取了汉中各区县的总面积、行政村数、总户数、总人口进行表格(如表1),分析出村均户数及聚落密度。

表1 汉中地区乡村聚落密度及其区内差异

数据来源:陕西统计局《陕西统计年鉴-2013》

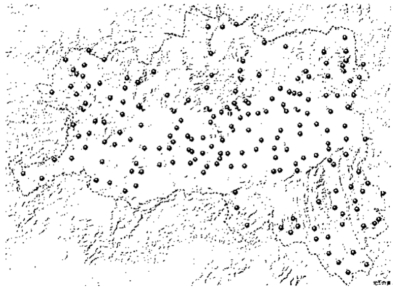

综合汉中市各区县辖区总面积与村镇数分析得出汉中市各区县村镇分布密度图(如图5)。从图中可以看出,汉中地区乡村聚落空间分布总体上比较分散,但并不是随机的,分布具有一致性。汉台区村镇密度最大,留坝县村镇密度较低,其他区县村镇密度较平均。总体看来,呈中部密周边疏、盆地密山地疏的特点,距县城距离近的、密的空间分布格局,乡村聚落空间差异显著。以汉中盆地为中心属乡村聚落斑块密集核心区,并以密集核心区为中心向外呈阶梯状递减。

图5 汉中市各区县村镇分布密度图

图片来源:作者自绘

4.2 空间格局特征

结合上述分析,本文对汉中地区乡村聚落空间格局特征进行整理分类划分生态单元。研究发现该地区乡村聚落由于受地形、河流及交通等因素影响空间格局上呈现出具有显著差异性的分形特征。

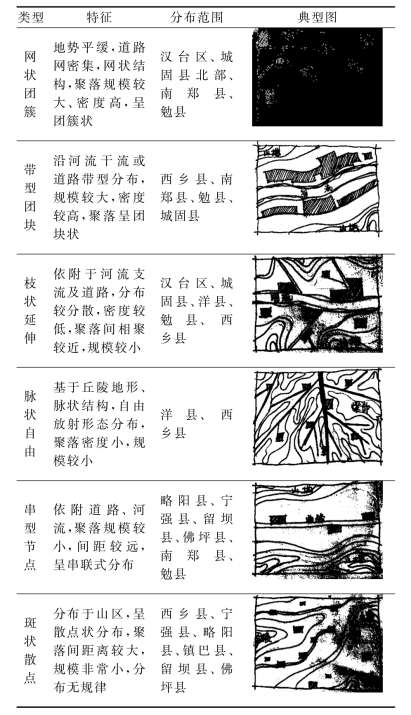

汉中地区地形主要分为盆地、山地、丘陵地形,根据不同地形划分区域对聚落分布形态进行整理分析,将聚落空间分布形态划分为网状、脉状、枝状、串型、带型、斑状6种类型。

本文对汉中乡村聚落空间格局特征进行分类(如表2)。

汉中地区乡村聚落的规模、形态分布、聚落特征非常明显,但汉中地区由于地形复杂,对于以上汉中乡村聚落空间格局特征的典型分类,不能完全涵盖,其中存在带型加枝状、脉状加斑状、枝状加串行加斑状等多类型结合的模式。

5 结论

本文以汉中为例,结合结合人居生态单元中提出的“小流域”、“地域基因”、“界面”概念深入分析了乡村聚落的空间格局状况,根据影响因素进行分类分析,发现汉中乡村聚落的空间格局具有明显的环境依赖性。乡村聚落的形成和发展与地理环境约束,水利、交通等基础设施条件带动,历史人文传承及生态环境的协调等影响因素息息相关。在各因素影响下汉中乡村聚落的空间格局在规模、形态分布、聚落特征存在一些典型性,根据聚落特征进行整理分类将汉中聚落空间格局划分为网状、脉状、枝状、串型、带型、斑状6种基本类型。

表2 乡村聚落空间格局特征类型

图片来源:作者自绘

参考文献

[1]金其铭.农村聚落地理[M].北京:科学出版社,1988.

[2]吴传钧.论地理学的研究核心——人地关系地域系统[J].经济地理,1991.11.

[3]李全林,马晓冬,沈一.苏北地区乡村聚落的空间格局[J].地理研究,2012.01.

[4]蔡佳亮,殷贺,黄艺.生态功能区划理论研究进展[J].生态学报,2010.06.

[5]王孟本.“生态单元”概念及其应用[C].中国会议,2004.09.

[6]贺勇.适宜性人居环境研究—“基本人居生态单元”的概念与方法[D].浙江:浙江大学,2004.05.

[7]李道增.环境行为学概论[M].北京:清华大学出版社,1999.

[8]马利邦,郭晓东,张启媛.甘谷县乡村聚落时空布局特征及格局优化[J].农业工程学报,2012.07.

[9]陈琦.屏南传统聚落的保护与可持续发展[J].美与时代(上),2011.02.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。