第一节 野兽派、立体派、未来派

自文艺复兴以来,几乎所有绘画都服从于一个惯例:焦点透视。这是一个描绘现实物象的几何体系,它的事实根据是:事物距观察者越远,看起来就越小。建立透视景象的结构一旦为人们所知,事物便可以再现于平面的纸上或画布上,好像在空间里一样,大小、位置正确。对15世纪的艺术家来说,透视是哲学家在艺术方面的里程碑,它神奇地召唤出一个可以度量的、准确的世界图像,这是一个让人们为之兴奋了几百年,魔术般地凝固自然物象、体现传统美学定律的绘画法则。

然而,透视法也有它自身的局限。它使我们观看方法图示化,这与我们实际的观看方式往往不一致。当你观看某一物体时,你的眼睛永远不会是静止的,你的头与物体的关系也不是静止不动的,人永远在活动之中,当你观看周围的物象时也永远处在一种不自觉的左右变换之中。这样,每一瞬间都能引起被观察物象在位置上的变化,结果导致物体表面的细微差别。你动的次数越多,改变和差别就越大。而焦点透视,它简化了眼睛、大脑与物体之间的关系。它是由一个固定不动的人,超然于他所观看的一切,用一只眼睛见到的一种虚构景象,而不是真正的再现。它的局限是把人的大脑同它所思考的世界分割开来。

第一次向这种传统法则挑战的是19世纪法国画家马奈。他那幅当时引起一场轩然大波的名作《草地上的午餐》其实是一幅很平常的作品,马奈当时并无离经叛道的动机,这幅画与传统绘画相比的唯一差别——就是打破了绘画中的焦点透视法则。其实对于马奈来说,产生这种差别即使说是一种实验,也不过是一种不自觉的试验。但是塞尚则完全不同,塞尚是在真正进行一种有意识的实验,这种实验很显然与同时代迅猛发展的科学技术有着千丝万缕的联系。1906年,在他去世之前几个星期,他给在巴黎的儿子的信中写道:

“我必须告诉你,作为一个画家,我在大自然面前变得越来越视力清晰,但随之我的感觉的实现总是痛苦的。我不能获得展现在我的感觉前的强烈感情。我不具有华美丰富的色彩把大自然表现得生动活泼……”。

这些“母题”,不仅仅是岩石和草地,而是草地与岩石、树与阴影、树叶与云彩之间的关系。每当他移动画架或摆动他的头时,它们变为无数小的、但同样有价值而富于趣味的情境。塞尚风格独特之处,是他企图在表现一个视觉过程。那断断续续的轮廓线条,一个挨着一个的铅笔笔道,都是在表现关于这一观察母题的过程。

塞尚的超前意识和有意识的实验,给以后的绘画带来了巨大的影响:不仅要用移动的眼睛看世界,还要用人的大脑去思考世界,而且眼睛、大脑与物体之间的关系是不可能分割开来的。塞尚的逻辑与情感、理智与非理智的不寻常的结合,表现了他在绘画中所追求的综合,这种综合是经过了长期的痛苦的思考、研究和斗争之后才达到的。他的成功也许更多的是通过在画布上的发现,即通过在画面上所画的大自然的片断取得的。1904年4月15日,塞尚在给他的学生贝尔纳信中写道:“自然的万物都可以用球体、圆锥体和圆柱体来处理,这是要依据透视法,使体和面的前后左右都集中在中心的焦点上……”一句话,他把宇宙当作一个立方体来处理。塞尚不仅是用手和眼睛在作画,而且是在用大脑在作画。他不再把他的大脑同他周围世界分割开来,一位艺术评论家说的“这就是我所看见的”被一个问句“这就是我所看见的吗”所替代了,他的画能让你分享他的迟疑,对一棵树或一根树枝的位置,或是圣维克多山和它前面树的最终形状。相关性成为一切,犹疑成为绘画主题的重要部分。的确,如果犹疑锁入塞尚绘画那伟大的结构之中,它将是通向20世纪的重要线索之一,它是现代性的一块试金石。因此塞尚在传统与现代之间立起了一座界碑,这样,塞尚也就当之无愧地成了20世纪立体主义和抽象绘画之父。

塞尚是一位艺术大师,但他毕竟是19世纪的艺术大师。他的功绩只能是在传统与现代之间立起一座界碑,越过这座界碑再前进一步,只能是20世纪艺术家的事了。20世纪的艺术家接过他手中的接力棒,开始了新的征程。也就在塞尚逝世的那一年,1906年,首先发现塞尚的伟大,是野兽派画家们。野兽派的鼻祖马蒂斯对塞尚崇拜得五体投地。

另外一位立体派画家布拉克,他皈依塞尚,对塞尚的画简直喜爱到了入迷的程度。他称赞塞尚:“扫清了绘画的统治观念。”他热爱塞尚的怀疑、固执,以及他的淡于修辞。为了进一步了解塞尚,他觉得需要身临现场。在1908年夏天,即塞尚去世后的第三年,他到法国南部的埃斯塔克——塞尚工作过的地方去作画,他几乎完全像塞尚一样,画《埃斯塔克的房子》时,把所有的细节都删除,唯一画下来的、同堆置的棱柱和三角形在一起的是小孩积木般的房子,除了右边的树木呈现出生气勃勃的象征的鲜明色泽,其余的景色都呈现静态,几乎是无机化合物。布拉克完全在学着塞尚如何用移动的目光和大脑的思考去观察和表现他周围的世界,只不过堆积在画布上的各种形状物更加立体化罢了。

塞尚虽然“扫清了绘画的统治观念”,但当时艺术世界依然是学院派的天下,他只是充当一个“清道夫”的角色,为现代艺术的出现铺平了道路,因此人们依然把他归属于印象派之列。一直到20世纪初,野兽派绘画的出现,才是新艺术的首次猛烈的爆炸,它为一系列的艺术革命开创了先例。倡导这一新艺术运动的代表人物就是马蒂斯。

亨利·马蒂斯(1869—1955)是著名的法国画家和进步的社会活动家。他出生于法国北部的勒·卡图镇。父亲经营谷物买卖。母亲开过帽子店,也做过陶瓷厂的画工,对绘画颇有心得。马蒂斯读完中学,遵照父亲的意旨到巴黎专攻法律,两年后回到故乡当法律事务所的书记员。当时,马蒂斯对绘画并不关心,虽然在大学时代偶尔到卢浮宫欣赏名画,那只不过是兴趣而已。一个偶然的机会使他从此拿起画笔并名震天下。1890年他患阑尾炎住院,疗养期间,经常观看一位病友用油彩临摹画片上的瑞士风景。母亲看他对画画很有兴趣,于是也买了一盒颜料,让他来打发无聊的时间。在临摹中,他感到画画比做任何一件事都“自由、安静”,这使他越发迷恋画画。出院后,他每天都摆弄,以至到了一发不可收拾的地步。

图14-1 开着的窗户,科利乌尔 马蒂斯 法国

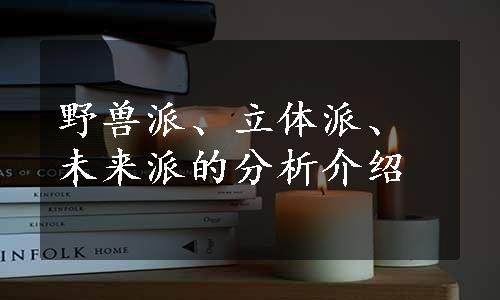

图14-2 舞蹈 马蒂斯 法国

马蒂斯在最初的绘画阶段,曾碰到不少大画家的指责,说他连“透视都不懂”。然而学院派的一套对他也毫无吸引力。但对马蒂斯来说,最大的幸运是他在巴黎期间,遇到了对他艺术发展产生重要作用的老师——居斯塔夫·莫罗。莫罗不愧是位名师,后来他的门徒有不少成为美术史上著名的画家。他竭力鼓励学生们根据各自的爱好,去发展自己的个性绘画。这在学院派占统治地位、只允许按传统规律作画的年代里,作为正规美术学校的教师能持这样观点,不能不说非常罕见。马蒂斯临摹了一些老师倍加称赞的拉斐尔、委罗内塞、夏尔丹的作品,从而打下了他的古典绘画基础。同时,他又听从老师的教导,抵制学院主义,不单纯地满足于去博物馆,也要走向街头或到大自然中去作画。莫罗的格言“在艺术上,你的方法愈简单,你的感觉越明显”,对他启发很大。

另一位大师毕沙罗对马蒂斯的成长也起了重要的启蒙作用。具有长者之风的印象主义画家毕沙罗,有一颗热诚的心。他告诉马蒂斯应该如何欣赏塞尚的作品,并建议马蒂斯去访问伦敦,去研究透纳。当马蒂斯从伦敦回到巴黎时,莫罗已经逝世,画友们也相继离去,他也脱离了传统的学院派风格。他从19世纪末到20世纪初的法国画坛大变革期间的各种倾向中汲取营养,决心以先锋的进取态度探索自己的艺术道路。

野兽派绘画是一个稀奇古怪的艺术现象,本质上有别于像立体主义、抽象主义、超现实主义这类艺术流派。据说,评论家沃塞一次在观看马蒂斯、弗拉芒克、德兰等人的作品时,在那些色彩粗野的绘画中间,看到了一尊唐纳太罗式的雕塑,便叫道:“唐纳太罗让野兽包围了!”不管这句话是在什么场合下讲的,“野兽”的名字便从此叫响了,因此,“野兽”这一词特指色彩鲜明和随意涂抹。这种色彩比新印象主义的科学色彩,比高更、凡·高的非描绘性色彩,比那种直接的调色更为强烈。他们的原意是使用从颜料管里挤出来的强烈色彩直接作画,以实现色彩的真正解放。采用这种方法不仅是要引起视网膜的振动来强调浪漫或神秘的主题,更重要的是想树立起一种新的绘画准则。用这种方法描绘出来的形象,人不像人,鬼不像鬼,简直是个怪物,对学院派画家来说,它确实是洪水猛兽。

马蒂斯在1905年的法国秋季沙龙里,展出了两幅画:一幅是《开着的窗户,科利乌尔》,一幅是马蒂斯夫人的肖像,题为《戴帽子的妇人》。前一幅画画的是靠近西班牙国境的地中海岸边的小渔村——科利乌尔,马蒂斯在那里描绘了几幅风景画与室内画,不论哪一幅都发展了新印象派画风,脱离了点描的常规手法,画面自由奔放,潇洒自如,绚丽斑斓的色彩和自然固有色毫无关系。《开着的窗户,科利乌尔》是采用水彩画的技法画的,它的最大特点是将自然的固有色与主观的自由色彩并用,通过窗子可以看到阳台以及浮于海上的小舟,马蒂斯用薄涂法平涂了一下围绕着窗子的墙壁、屏风及玻璃,而阳台上的花、大海和小舟是用有节奏的点面笔触画成的。由于室内室外用两种方法,所以在色彩上巧妙地表现了内外明亮的差别。

图14-3 戴帽子的妇人 马蒂斯 法国

图14-4 生活的欢乐 马蒂斯 法国

这幅画用了鲜艳的绿色、蓝色、紫色和橙色,户外世界则是用一片鲜艳的小笔触构成的装饰华丽的图案。马蒂斯已远远超过博纳尔或新印象主义画派中的任何人,因为在这幅画中出现了色彩抽象的细微迹象。

《戴帽子的妇人》在形式上比《开着的窗户,科利乌尔》进行了更加大刀阔斧的舍弃,颜料不分青红皂白地涂抹在画面上,不仅是背景和帽子,还有这位妇人的脸部,都用大胆的绿色和朱红色的笔触勾勒出来,因此它比《开着的窗户,科利乌尔》引起了更加强烈的轰动。马蒂斯和他的同仁们,正在确立由高更、象征主义者和纳比派所提出的观点:艺术家可以不管自然外观如何,自由地运用色彩,以建立起一种抽象的色块形状和线条结构。也许正是马蒂斯真正实践了这一理论,因此他的作品令人触目惊心。

马蒂斯是一位辛勤的探索者,在他完成了《开着的窗户,科利乌尔》等作品后,再一次把丰富的色彩和笔触的质地感推到了极限。《奢华、宁静和愉快》可以说是这一极限的高潮。在这里,艺术家利用对比和并置的色块,成功地完成了他要创造的一种新型绘画空间。在另一幅新型绘画《舞蹈》中,天空和地面的色块把人物封闭在前景中,人物好像在一种幻觉深度中旋转,在充满空气感的空间中悠然起舞。这种空间是由色相的对比和并置,以及人物本身的轮廓造型和势不可挡的旋转感所造成的。色彩的明度和纯度在不同光线中变化着,引起了人们视觉的颤动,这种颤动,使整个画面狂热地舞动起来。

马蒂斯是一位兴趣广泛的艺术家,早在莫罗画室时就开始搞雕塑,一直持续到晚年。《老年妇人胸像》是马蒂斯最初雕塑作品之一,这是一件印象主义习作,显然他受到了罗丹的强烈影响。而《蛇形人》这件作品已标志它逐渐走向抽象化,体积的构成变成了线条的构成。为了强调没有骨头似的松弛感,将这个年轻女子的肘弯撑在柱子上,使人体夸张地变细,这件作品是以空间构造为中心的现代立体造型的先驱。

野兽派实际上是一个艺术家团体,其中主要成员还有拉奥尔·杜飞、弗拉芒克和德兰等。而智慧超人的马蒂斯是这个小组的当然领袖、导师和代表人物。

拉奥尔·杜飞(1877—1953)一开始崇拜印象主义者和凡·高,后因受马蒂斯那幅《奢华、宁静和愉快》的强烈震动,便转而忠实于这种幻象和野兽派的色彩,矢志不渝,毕其一生。他的代表作之一《挂着旗子的街道,勒阿弗尔》的华美的特写的景色,产生出强烈的抽象几何图案感觉。

弗拉芒克(1876—1958)的绘画,独特地使用了凡·高短而不连贯的笔触,以取得一种色彩动势。后来又受塞尚和立体主义的影响,逐渐隐退到塞尚方式所表现的世界中去了。而德兰(1880—1954)实质上是个学院派画家,只不过碰巧被卷入到野兽派运动中来。尽管他对野兽派爆炸性色彩情有所钟,但常系于心中的还是那古典的传统绘画概念。因此他的野兽派绘画,表现了一个由点彩派到自由画法的不同变化的过程,他是被卷入漩涡的。1906年当他成了毕加索的朋友,原始立体主义又对他产生了强烈的吸引力,但当毕加索和布拉克发展到分析立体主义的时候,德兰又回到塞尚甚至是19世纪以前的古典艺术。他对新艺术的试验缺乏信心,不过当20世纪艺术正要诞生的时候,他有幸在场。

像高更、塞尚以及他们之前的普桑和威尼斯画家那样,有时马蒂斯也沉醉在田园牧歌式的美景之中。《生活的欢乐》是一首地道的田园诗,一切沉浸在一种世俗的倦怠情调和田园牧歌式的快乐之中。这幅画和毕加索在其后一年创作的《亚威农少女》一样,是现代绘画中表现抽象的始祖。但是马蒂斯只能是马蒂斯,毕加索毕竟是毕加索。马蒂斯实现了形体和色彩的解放,但在《生活的欢乐》一画中,尽管透视上故意缩小了,却仍然作为一种图案存在于画面之中。这说明他对传统依然还藕断丝连。而到了毕加索,那幅有名的《亚威农少女》不仅实现了形和色的解放,而且实现了空间的解放,从而彻底和传统告别,真正开创了20世纪的现代艺术。

1906年,当马蒂斯那幅带有革命性的大幅作品《生活的欢乐》在“独立沙龙”展出时,产生了强烈的轰动效应。毕加索怀着极其嫉妒而又十分崇拜的心情在这幅画前流连忘返。当时马蒂斯才37岁,正值风华正茂,神气十足,一派大师风度。而毕加索当时只有25岁,与对方相比,要逊色得多;但这位血气方刚的年轻人,心怀大志,他发愤也要创作出一举成名的巨作来。虽然后来毕加索实现了自己的愿望,但做起来却不像他想的那么简单。他开始思索如何去创作他所梦寐以求的新作。第二年春天,他手头已积累了一些的素材。最初的草图,毕加索并不满意,接着他又画了很多草稿,最后于1907年完成的正是那幅划时代的作品《亚威农少女》。画面上表现了5个委婉动人的少女,这幅画最激动人心之处不是它的主题,而是它那激烈的形式错位。它彻底否定了自文艺复兴以来以表现三度空间为主要目的的传统绘画,断然抛弃了对人体的真实描写,整个人体利用各种几何化了的平面装配而成,这一点在当时来说,是人类对神的一种亵渎行为。同时它废除远近法式的空间表现,舍弃画面的深度感,而把量感或立体要素全部转化为平面性。这幅画,既受到塞尚的影响,又明显地吸取了黑人雕刻艺术的表现特色。画面上,毕加索随心所欲地改变视点,他使头、鼻子、眼睛同时以侧面和正面的形象出现,人物被拉长,前景中放着水果的篮子是平面的。这幅画让观者的视觉扩大到了许多不同视点,好像正在从一个点移到另一个点,时而朝上看,时而又朝下看。根据现代科学知觉的研究证明,这就是实际上看东西的方式——不是位置固定的晃眼一瞥,而是无数个瞬间的一瞥。立体主义带进绘画里来的不仅是新的空间,而且甚至是一种新的量度——时间。

这幅画对艺术界的冲击非常大,展出时,蒙马特的艺术家们以为他疯了。马蒂斯也说那是一种“煽动”,也有人说这是一种“自杀”。有人感到困惑不解,有人怒不可遏。布拉克这位受到塞尚影响的画家虽深为惊讶,然而他知道另一种艺术的形式已经诞生了。

图14-5 亚威农少女 毕加索 西班牙 244×233.5厘米 1907年作 纽约现代艺术馆藏

这种新创造的造型原理,真正完成了由传统绘画向现代绘画的转变,因此,《亚威农少女》不仅是毕加索一生的转折点,也是艺术史上的巨大突破,它是现代艺术的分水岭。

帕布洛·路易兹·Y·毕加索(1881—1973)生于西班牙南端的马拉加。出身绘画世家,自幼学画,具有超人的才华。现存他8岁时所作的斗牛士一画,相当出色,根本不像孩童之作。因父亲变更任职地点,14岁随全家来到巴塞罗那,在父亲执教的美术学校上学。15岁时画的油画《科学与慈爱》相当成功,写实能力极强,是一幅极其成熟的学院派传统绘画作品。16岁时,考入西班牙的最高美术学院马德里的圣斐迪南皇家美术学院。学院的死板教育,使他对传统画法失去信心,而印象派的革命,吸引他要去世界美术新潮的中心巴黎去闯一闯。(www.zuozong.com)

1900年秋,他和画家卡萨赫马斯结伴同行来到巴黎,有幸目睹了凡·高、高更等人的作品。一位朋友对他说:“你现在正站在世纪的大门前面,而你手上有把开启这扇大门的钥匙。”毕加索要拿那把天才的钥匙同时开启这个多变世纪的大门和流派纷杂汇聚的艺术之都巴黎的大门。在巴黎,他认识了法国诗人马克思·雅各布,并在雅各布的引领下,接触了蒙马特区的穷困生活。毕加索天性爱好蓝色,再加上好友卡萨赫马斯因失恋而自杀,有好几年一直以蓝色为主来画画,人们称这为“蓝色时期”。他在这一时期,目击贫困、绝望与孤寂的人们,其作品的蓝色主调,加强了忧郁和悲哀的气氛。

图14-6 科学与慈爱 毕加索 西班牙

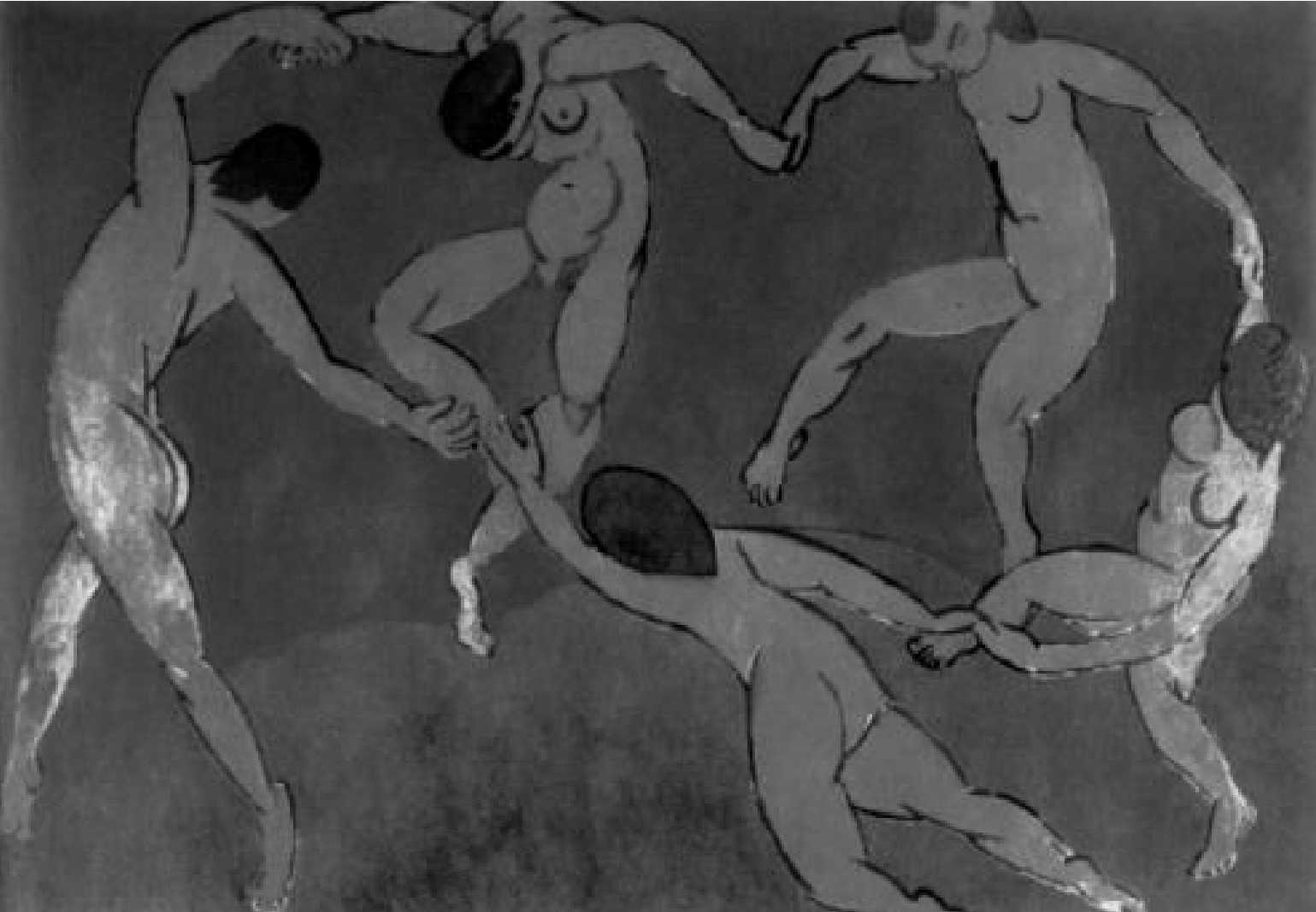

图14-7 拥抱 毕加索 西班牙

毕加索“蓝色时期”的代表作品主要有《拥抱》与《人生》等。《拥抱》表现下层社会的一对情侣,紧紧地拥抱在一起,不过它的主题并不仅仅限于爱情的描写,而是在暗示下层民众只有紧紧地抱在一起,才能抵御外部世界的尔虞我诈,表现手法上带有某种表现主义风格。《人生》是一幅反映下层民众生活的风俗画,表现了他们生活中的荒凉、悲怆和痛苦。这幅画描写一个家庭的生活图景,右边一个抱婴儿的母亲,象征生活的重负,背景加了毕加索自己的两幅素描人体,展示画家所表现的艺术对象——穷人。也有人说左侧那位男子在草图中像毕加索自己,但到作品完成时却变成了好友卡萨赫马斯的形象了。卡萨赫马斯是一位立志投身绘画艺术的青年,因在巴黎自杀身亡,因此出现在这幅画里,包含了毕加索对青年时期好友的痛苦回忆。

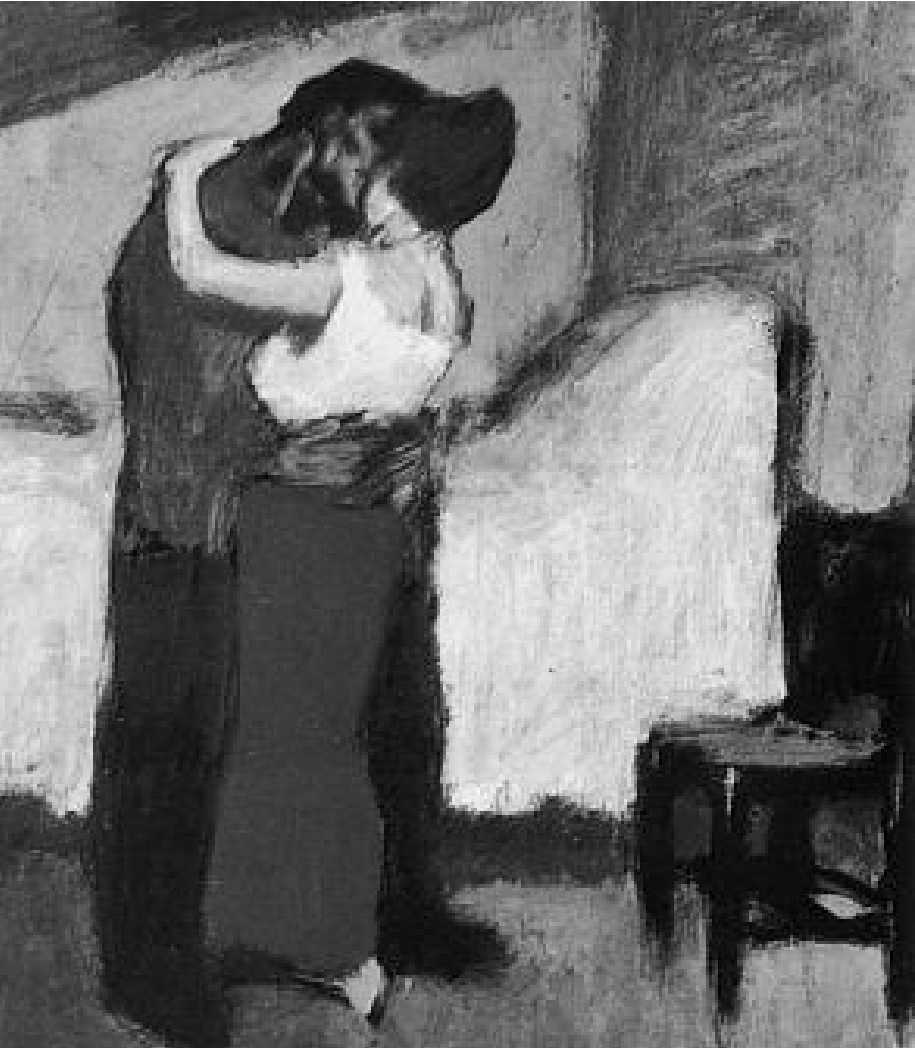

毕加索认为艺术是悲哀和痛苦的产物,悲哀令人沉思,而痛苦是生命的本质。“蓝色时期”由1901开始至1904年结束。1904年,毕加索决定定居巴黎,搬到蒙马特区的“洗衣船”内。在“洗衣船”栖居期间,毕加索的交际甚广,认识了很多艺术家、诗人与文学家。他此时虽然贫穷,却有丰裕的精神生活。毕加索以新鲜的题材及表现方法,来取代忧郁绝望的“蓝色时期”,作品中出现了满足短暂温饱的人物,优雅单纯的线条取代了以往沉重的扭曲形态,淡蓝色与玫瑰粉红色的轻快调子取代了深沉的蓝色。“粉红色时期”的主要代表作品有《站在球上的杂技演员》等。在此期间他与朋友们经常出入梅德兰洛马戏场,对马戏表演的杂技演员的生活发生了兴趣,他深入马戏班和流浪艺人中间,关心他们的家庭及其喜忧,并常常用粉红色调子作画来表现他们的生活。这幅《站在球上的杂技演员》表现一个纤细的少年站在球上练功,而背朝观众的教练员魁梧、粗壮,坐在一个正方形的立方体上。站与坐、纤细与粗壮、球体与立方体构成了强烈的对比,暗示了世界是由对立与统一、变化与和谐所构成的。荒凉的背景映衬出杂技艺人流浪生活的艰苦,而远处母亲领着一个穿红衣的孩子,又增加了母爱这一主题,对比近景练功的少年,能使人产生许多画面之外的联想。

毕加索“粉红色的时期”持续得很短,只有一年就结束了。1905—1906年,毕加索的裸体画不再表现纤弱无力甚至具有诱惑力的女性,而是表现躯体庞大、重量感突出的一种令人胆怯甚至滑稽可笑的形象。这种裸女体态特征直至《格特鲁德·斯坦因像》之后才发生了明显的变化。据斯坦因说,毕加索从1905年冬天开始让她当模特儿,直到1906年夏天,她在毕加索画架前坐了80次,但画家最后竟恼怒地把画像涂去,离开法国回到了西班牙,他找不到自己的艺术语言。

斯坦因是1902年来巴黎定居的美国女作家,她以实验式表现手法写作,曾给先锋派文学艺术家们以巨大影响。她慷慨解囊,不断收藏那些富有争议的作品,从她为毕加索做了80次模特儿也说明了她对立意创新的画家们的支持。1906年秋天,毕加索回到巴黎,在斯坦因未做模特儿的情况下,根据他在外出期间看到的伊比利亚雕像的脸谱形象,在抹去的空白画布上完成了《格特鲁德·斯坦因像》,这是他走向立体主义的前奏。从1908年以后,毕加索和乔治·布拉克两人都在各自独立地向同一目标迈进,并终于会师,决定一道工作,直到1914年,他们都保持着紧密的联系。1908年11月,布拉克在卡恩韦勒尔美术馆,以自己的27幅画举办了个人展览。曾给野兽派起名的批评家沃塞,用马蒂斯的话评论了这个展览会,他说:“(布拉克)使一切物体、风景、人物和房子变成了几何图形和方块块。”此后不久,“立体主义”便成了20世纪绘画中最重要的独立运动的正式名称。因此,可以说立体主义是毕加索和布拉克共同创造的。

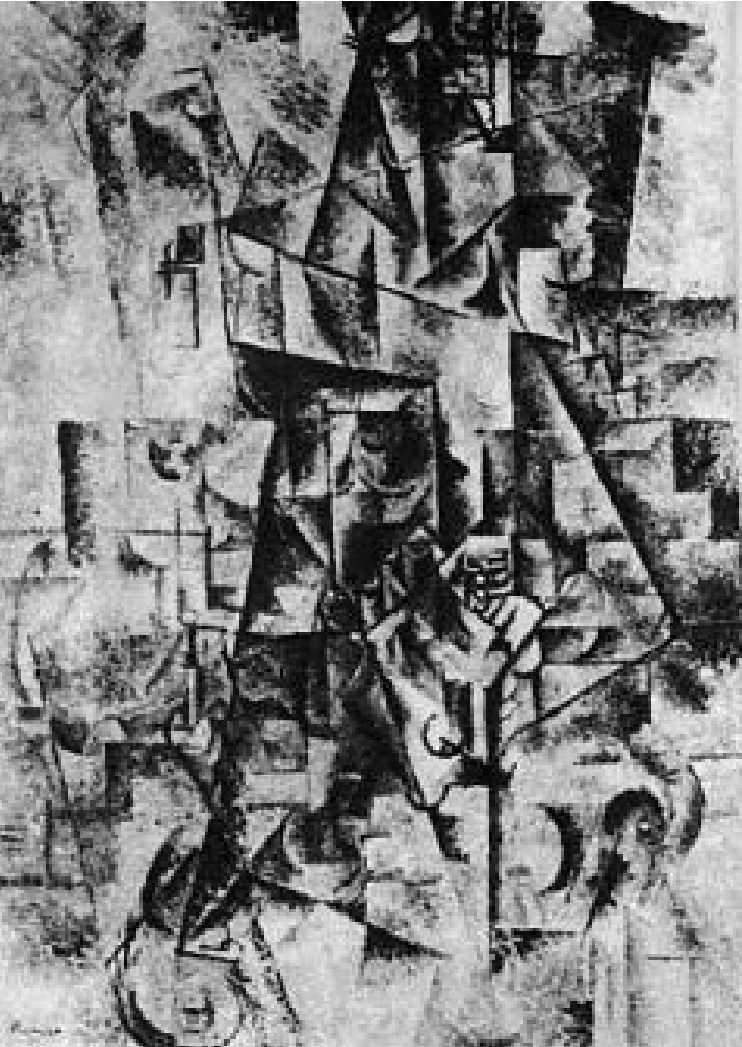

毕加索的立体主义绘画,开始还呈现出几何形状的脸、手和身躯,而到1911年画的《手风琴师》,这里几何结构集中到画面的中心线,同时向外扩展到画的边缘,显得更松散和开放,人物形体已面目全无了。

图14-8 站在球上的杂技演员 毕加索 西班牙 1905年作 莫斯科造型艺术博物馆藏

图14-9 格特鲁德·斯坦因像 毕加索 西班牙

随着对立体的分析、研究进一步深入,毕加索发现色彩极端受到限制,他又试图改变画风。1918年,毕加索和俄国舞蹈演员奥尔加·柯克洛娃结婚,这位俄国上校的女儿,年轻、秀美又有贵族的气派,由于画商的努力,此时毕加索作品极为畅销,生活富裕甜蜜,事业成功,毕加索沉浸于安逸而奢华的生活之中,从而促使他把立体主义与古典主义结合起来,创作了一些如《熟睡的农民》等田园诗般的新古典主义作品。但毕加索是一个个性极强、才华横溢的人,不久便对这种豪华别墅中的安逸生活感到厌倦。他焦躁不安,并深感奥尔加是束缚他创作灵感的障碍。

尽管毕加索在艺术和女人上总是喜新厌旧,但他有一种伟大的人道主义精神,用自己的艺术为维护人类正义与和平进步事业做出了杰出的贡献,因而获得了西班牙人民和全世界人民的尊敬。在西班牙内战期间,佛朗哥政权倒向法西斯,画家毅然站在共和国一边,并欣然接受了马德里共和政府的任命,担任了普拉多博物馆的馆长。这时他虽身在巴黎,仍十分关心自己祖国的命运。他准备拿出部分藏画出售,向共和国提供40万法郎的捐款。1937年,他接受西班牙共和国的委托,为次年春季巴黎国际博览会的西班牙馆作装饰画。正当他苦苦思索酝酿创作题材时,是年4月26日发生了法西斯空军轰炸西班牙北部巴斯克重镇格尔尼卡的事件,小镇被夷为平地,无辜居民被炸得血肉横飞,幸存者也无家可归。这一罪行受到国际舆论的强烈谴责。毕加索得知这一消息,义愤填膺,随即拿起笔为巴黎博览会画了一幅壁画,震撼世界画坛的伟大杰作《格尔尼卡》问世了。

图14-10 手风琴师 毕加索 西班牙

《格尔尼卡》这幅画里面没有飞机、炸弹、坦克、枪炮,只有无关现代战争的牛、马、女人、灯等物体,然而它的意义已经超越了这些表面形象。毕加索把象征性的战争悲剧投入蓝色调中,那浅青、浅灰在黑色调的对照中表现了仰天狂叫的求救者,奔逃的脚、濒死嘶鸣的马、断臂倒地的士兵、抱着死婴号啕大哭的母亲、木然屹立的公牛……画面中央高处是一只眼睛似的灯具,眼睛的瞳仁是只灯泡。它深刻地表现了这幕似乎梦幻般的悲剧,一切都是那么突然、始料不及,但却铁证如山。这幅画运用象征的手法,集立体主义、超现实主义、拼贴手法等之大成,调动各种艺术因素揭露了法西斯战争的残酷,并表示了愤怒的抗议,这说明毕加索开始重视艺术的社会意义。二战期间,当德国驻巴黎大使看了这幅《格尔尼卡》照片时说:“这么说这幅画原来是你画的了?”毕加索冷冷地说:“不,是你们。”他保持了一个爱国主义艺术家的凛然气节。

1944年,毕加索加入了法国共产党,并画出一批反对侵略战争、保卫世界和平的著名作品。50年代初,他响应世界和平大会的号召,画了石版画《鸽子》,接着又画了两幅和《格尔尼卡》具有同样强烈感召力的作品,一幅是《战争》,一幅是《和平》。《战争》揭露了喷着火焰的战魔的恐怖,而《和平》则表达了一个家庭的爱与温暖。儿童驱赶着一匹套着犁的飞马,它是和平的象征。裸体舞女正展示着美丽的身姿。一个杂耍艺人举着一根杠杆,一端是内放燕子的金鱼缸,另一端则是装了鱼的鸟笼,这是事物颠倒的寓意,表明幸福生活也像这些杂技演员一样,每天都有蒙灾遭难的可能。《战争》的狂暴与《和平》的幽默,形成了鲜明的对比。

图14-11 格尔尼卡 毕加索西班牙 350.5×782.2厘米 1937年作 普拉多博物馆藏

毕加索无视自己的年龄,不知疲倦地工作,直到临终前还每天工作到深夜三点。1973年毕加索以92岁高龄于穆甘去世。毕加索死后,留下了一笔巨大的遗产,他的遗孀佳克林遵嘱将毕加索生前收藏的德加、塞尚、马蒂斯等法国画家的作品捐献给了法国国家博物馆,而毕加索自己的那份遗产,数额之庞大,继承人之众多及其复杂关系就难以尽述了。仅列出一份艺术品清单就花了两年时间。1979年在伦敦,仅一幅静物画就标价100万美元!世界上没有一家博物馆能一次购买他的几十幅画,唯有纽约博物馆购进84幅油画而创造了竞买数字的最高纪录。

毕加索的艺术生涯持续了近一个世纪,就在毕加索的《亚威农少女》问世不久,即1909年,由意大利的诗人马利奈蒂发起并领导的新艺术运动——未来主义出现了。未来主义的主要成员有波菊尼、赛弗里尼、巴拉和卡拉等。他们认为:意大利被过去的光辉拖累了,因此,应该使它步入未来。他们的远大目标是使欧洲文化进入他们心目中的现代技术的光辉新世界中去。

马利奈蒂在第一份宣言中,赞颂青春、机器、运绘动、力量和速度。在第二份宣言中,攻击传统的画技巧。未来派的关键词语是“力的本体”,是绘画所必须表现的东西。未来派用“力的本体”来赞美暴力。他们在宣言中提议火烧博物馆,因为它充当过去的监护人;他们还把战争看成是某种迅速、喧哗而富有戏剧性的事件;他们赞美机器,称赞一辆飞驰而过的汽车比带翼的胜利女神更美。未来主义的艺术思想,是转折时期的彷徨、虚无、偏激情绪在艺术上的反映。

波菊尼(1882—1916)生于意大利的勒佐,是未来派的画家和雕刻家。《空间连续的形》这件雕刻作品,是他的一件力作。作品把人物形象中“力的本体”表现得很出色,似乎是用立体的造型体现了运动,既使人感到有光的存在,又使人感到有声的存在。未来派总是企图把同时发生的各种现象如声、光、运动等,都放到同一艺术品中。波菊尼还说起过有必要打破人体的轮廓,创造出在空间中连续运动的状态,并把人融合在周围的环境里。波菊尼的未来主义绘画作品《美术馆里的骚动》、《城市增长》,充分体现了未来主义把描绘狂乱、激烈的活动和速度特征作为自己的艺术信条。

巴拉(1871—1958)是未来派最杰出的画家,生于意大利的都灵。他的油画《抽象速度——汽车刚刚通过》概括了未来派对绘画的看法,就连标题也体现了这种看法。他的《行走的女人和狗》表现出狗在运动时所留下的迹象。

此外赛弗里尼(1883—1966)和卡拉(1881—1966)虽然都是意大利未来派的成员,但赛弗里尼受塞尚、野兽派和立体主义影响较大,开始他对列车一闪而过穿越立体主义风景的主题感兴趣,创作了《红十字列车》等作品,后来朝着全抽象的方向发展。而卡拉是未来主义者和契里柯所谓“形而上绘画”之间的重要桥梁,和未来主义宣言里说的速度和动态没有多少联系。他采用形而上派绘画,用“自由单字”来取代“自由诗句”,并通过视觉和联想,去激发一种没有什么道理的精神和联想。

虽然,我们不能说未来派完全达到了自己制订的目标和计划,但他们强调要让一种艺术反映出大机器年代的一种观念,确实使他们获得了巨大的、鼓舞人心的重要意义。然而,这一重要意义多少被未来派自身的一些活动所损害,尤其是马利奈蒂,他遵循未来派宣言中所表达的思想,竭尽全力要使意大利卷入第一次世界大战(他曾一度当过征兵军官),大多数未来派画家在第一次世界大战期间都参过军。后来,马利奈蒂受了重伤,波菊尼死于战场,未来派也随之进入尾声。

图14-12 行走的女人和狗巴拉 意大利 91×100厘米 1912年作

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。