“达达”这个名字本身就意味着荒诞离奇。第一次世界大战期间,一些逃避这场战争的文学家、音乐家和画家,来到了中立国瑞士,苏黎世这个自由世界成了他们活动的中心。他们大都是20来岁的青年人,其中,有德国作家巴尔和胡森贝克,罗马尼亚诗人扎腊,罗马尼亚画家兼雕刻家扬科,德国画家赫特尔,还有苏黎世其他有关的诗人和艺术家。他们抨击西方艺术的传统与偏见,用消极的、无政府主义的破坏性形式,来表达他们对于蔓延着歇斯底里和疯狂战争的反应。

1916年春,哲学家、神秘主义者、诗人巴尔在苏黎世成立了伏尔泰酒馆,奇巧的是列宁当时也住在伏尔泰酒馆的街对面,他正秘密地和其他热心的俄国人在一起,策划一场世界性的革命。一战期间,这个酒馆成了来到瑞士的这批艺术家碰头聚会的地点,抨击现存社会准则的舞台。

关于提出“达达”这个名字的说法,一般都传为,在喧闹的伏尔泰酒馆里有人随便翻阅一本德法字典,随意地找到了“达达”这个词。“达达”意指儿童在摇木马或竹马。罗马尼亚语言会话时有“达、达、达达(是的、是的)”的说法。法语中“达达”也当嗜好、事件或迷恋讲。不管其来源是什么,达达这个名字,主要隐晦一种玩世不恭的态度。他们扬言,无论对传统艺术,还是20世纪初出现的新艺术,都将在扫荡之列。这就是所谓“苏黎世达达”。

汉斯·阿普(1887—1966)是苏黎世达达的领导人之一,他是法国诗人、画家和雕塑家。大战开始,他避难来到苏黎世。开始,他初涉艺坛,无所适从,一气之下把1915年以前的绘画作品全部毁掉。后来试图在立体主义基础上实验几何形抽象画。从20年代起又搞起抽象雕塑,《水生物》便是其中一件。这件雕塑作品,表现的是个斜依的海洋生物,若把它竖立起来,便是一个有特定美感的女性躯干。1956年曾有人问起这件作品,他说:“无论从哪方面讲,我的雕塑总是躯干。”如果说契里柯在某些方面是超现实主义一翼的先驱,他使用的是现实主义技法和可认识的形象,那么,阿普则是另一翼的先驱,他用抽象有机形状创造了一个超然于可见世界之外的幻想世界。

随着战争的结束,苏黎世达达也接近尾声。艺术家早先的热情逐渐消退,不少成员陆续离开,但是他们对世界的影响,却是刚刚开始。紧接着就出现了巴黎达达、纽约达达和德国达达。杜尚就是巴黎达达和纽约达达的重要代表。

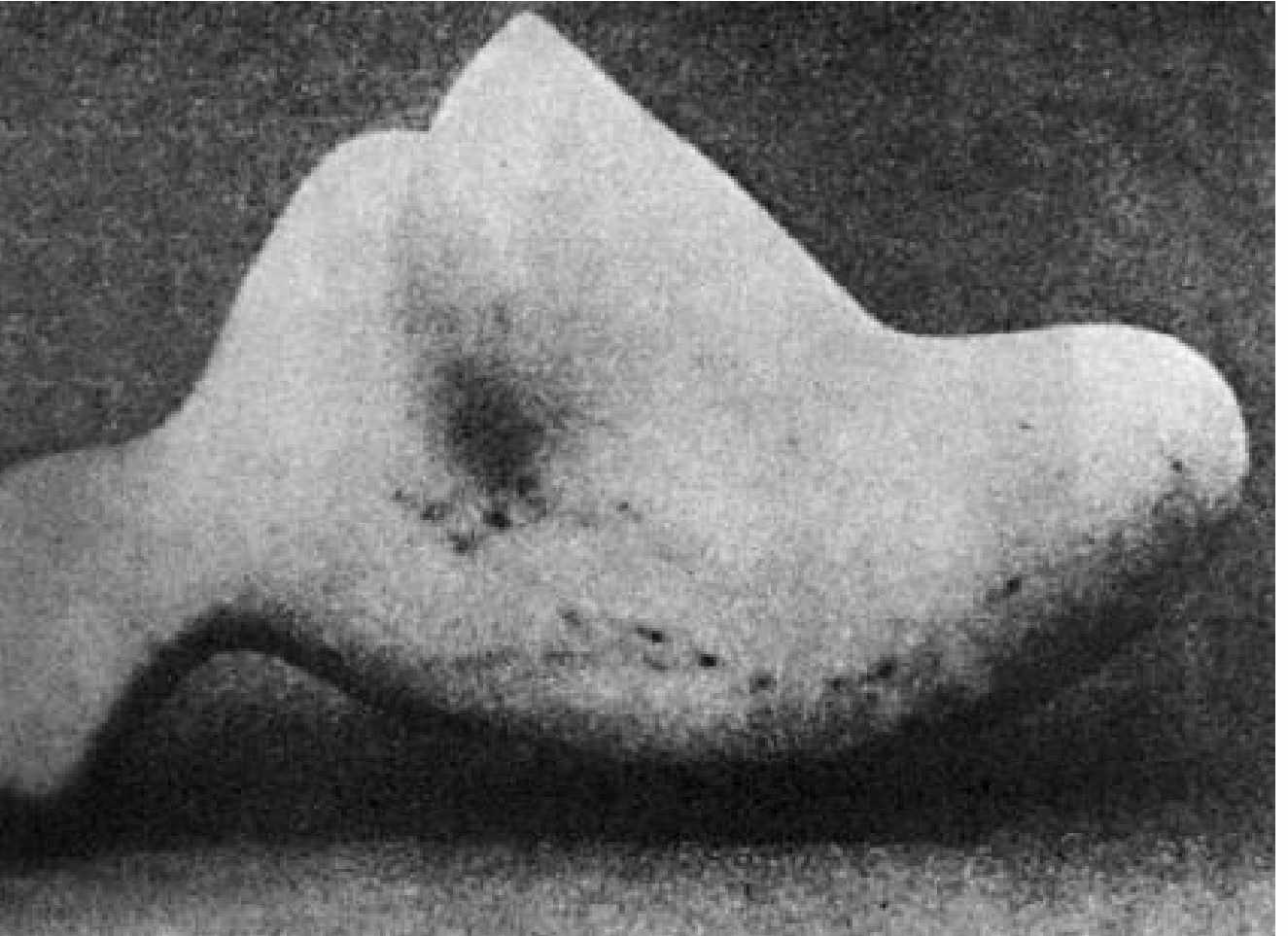

马赛尔·杜尚(1887—1968)出生于法国巴黎附近的布兰维尔一个艺术世家。祖父是画家,兄弟姐妹也都是艺术家。杜尚自小天资聪慧,对各种知识都很有兴趣,15岁起表现出对绘画的爱好。3 1904年去巴黎朱理安美术学院学习。1911年他受立体主义和未来主义的影响创作了《下楼梯的裸女,第2号》。当他把这幅画送交第28届独立画展时,被评委拒绝了,说它是对未来主义和立体主义的讽刺,而且超出了人们所能忍受的限度。但191年,在所谓“军械库展览”展出时,这幅画成了这次展览会“成功的丑闻”。尽管报纸上对他的作品大肆攻击,但这幅画以及其它3幅画全卖出了。于是杜尚便顺水推舟,进一步以达达方式创作了他那奇思怪想的作品《被单身汉们剥光了衣服的新娘》(又名《大镜子》)。这件作品画在一块大玻璃上,其实这不是一幅画,而是以工业制图的方法制作的机器图形,杜尚把它称为“情欲发动机”。当然,这是杜尚自己发明的机器,目的是要把人们从机器的现实带入寓言的世界中去。在《大镜子》的上半部分,裸露的“新娘”不断地剥去自己的衣服;在下半部分,可怜的“单身汉”们,被描绘成空夹克和制服,并在不断扭摆,用动作向上面的姑娘表示他们的失意。这件作品于1915年作于美国,时隔8年,至1923年仍未完成。作品采用油彩、铅丝、金属箔粉和玻璃上的清漆制作。作品未完成的原因是杜尚没有想出一种更好的理性的或合乎逻辑的主题来传达。杜尚作品在纽约展出后,搁置了一年多,落了一层的灰尘,杜尚请人为它拍下照片,他清除了灰尘,只留有圆锥体上的一部分,并用固定液将这部分灰尘黏结在上面。《大镜子》最后在运输中遭受破损,使玻璃上留下许多网状裂纹。据传,杜尚非但不感惋惜,而且十分满意地说;“现在完善了。”因为在这里,凝固了真实的时间和空间的概念。这些灰尘和裂纹在新娘和光棍们之间提供了一种意想不到的时间和空间的变化,这种变化正是杜尚发现的一种全新的观念。

图14-31 水生物 汉斯·阿普 法国

杜尚一不做,二不休,既然真实的时间和空间能凝固在艺术之中,那么生活本身为什么就不是艺术呢?这种新观念促使他干脆打破艺术与非艺术的界线。他把从垃圾堆里拾到的一件瓷小便器拿回家,题名为《泉》,署名是R·Mutt。他把这件作品送交1917年的纽约独立艺术家举办的展览会,遭到拒绝后,他便退出了这个协会。这件使杜尚在当时被弄得声名狼藉的作品,最终还是被西方现代艺术史恢复了它那“划时代”的历史地位。这件作品不仅是反传统的,而且是反艺术的。杜尚当时就曾对这件作品拒展而辩解,这件瓷小便器为什么不是艺术品?它有稳定的、古典的等边三角形造型,还有光滑的曲线美。他对人们的不理解感到愤慨。因此他在1919年,再次作出了反传统的“恶作剧”,他在达·芬奇《蒙娜丽莎》的照片上,画上小胡子,还写了“L·H·O·O·Q”(发音是eIIe a Chaud au Cul)作为标题。对传统艺术开了一个令人啼笑皆非的玩笑,以达到嘲弄传统艺术的目的。杜尚之所以要这样做,不光是表示对艺术的不恭,而且是表示对人的理性的不恭,反理性才是杜尚的思想实质。理性的局限,那些走在科学发展最尖端的大科学家们早就比一般人体会得更深刻。当他们窥视到理性无法进入广袤宇宙的不可解的神秘,除了放下理性,屈从于这种神秘,他无路可走。艺术家们也同样如此,一些善于思考的西方艺术家,在由理性为精神支柱的社会秩序禁锢下,不得不把目光投向神秘的东方。当他们在绘画领域打破了传统的模拟三度空间之后,便企图把艺术变成哲学的图解。所谓“大脑的艺术”不能不理解为在东方文化启示下,早就由凡·高、高更、塞尚等艺术家提出来的人对生命、对生活的思考。杜尚对艺术的发难、恶作剧,正是西方现代艺术不断延伸、发展的必然结果。正因如此,当初杜尚把小便器送到展览会时,人们以为他疯了。但到了50年代,由现代作曲家凯奇的影响而出现的混淆艺术和生活的创作潮流时,人们开始对杜尚注意起来,他们开始琢磨他的作品中的意义不仅是和传统开玩笑,似乎还有别的什么东西。人们仿佛恍然大悟,杜尚的意义超出了蔑视传统,他甚至蔑视艺术本身。这在所有的西方大师中无疑是最革命、最前所未闻的。正是这种对杜尚重新认识,50年代后在美国掀起了一股“杜尚热”,长时间默默无闻的杜尚重被捧为20世纪最伟大的艺术家之一。

图14-32 下楼梯的裸女,第2号 杜尚 法国 147×89厘米 1912年作 美国费城艺术博物馆藏

图14-33 被单身汉们剥光衣服的新娘 杜尚 法国 280×173厘米 美国费城艺术博物馆藏

第一次世界大战后的头几年,法国的一些作家开始尝试搞一种非理性的美学程式,开始他们从达达派那里寻找答案,但后来布莱顿渐渐对达达派失去了兴趣。1922年他在一篇《磁场》的超现实主义文章里,提出要探索一种“无意识写作”。同年,他担任巴黎《文学》杂志的主编,联络了一批艺术家,定期在布莱顿和艾吕雅家里聚会,探讨无意识写作和弗洛依德的潜意识理论,以及在绘画和诗歌中的奇特性、无理性、偶然性等含义是什么。从这些聚会里,形成了1924年由布莱顿执笔写成的《超现实主义宣言》,正式打出了超现实主义的旗帜。

什么是超现实主义?1924年布莱顿在《超现实主义宣言》中,这样给它下定义:

“超现实主义,名词,阳性,纯精神的无意识行动(automatism),运用这种无意识行动,以口头或文字的方式,去表达思想的真正机能。思想所发出的指令,不受理性的任何控制,没有任何审美上或道德上的偏见。”

“超现实主义的基础在于:确信一向受忽视的某种联想形式的超现实性,确信梦幻万能,思想不受任何支配而自由活动。”

“超现实主义”最早是由法国现代派诗人阿波里奈的戏剧《蒂丽西亚的乳房》和迪亚烈夫的芭蕾舞《游行》打出旗号的。这一术语后来被诗人布莱顿、艾吕雅和其他一些巴黎《文学》杂志的撰搞人叫响了。

超现实主义画家主要有恩斯特、米罗、马格里特、保尔·沃尔德、唐吉、奥本海姆、塞利格曼以及达利等。

马克斯·恩斯特(1891—1976)出生于德国科隆。父亲是聋哑学校老师兼业余画家。开始恩斯特在波恩大学学习哲学和心理学,打算做个精神病医生。但当他结识了一些画家之后,便下决心要成为一个有创见的画家。

1914年第一次世界大战爆发,恩斯特应召入伍,服了4年兵役。在这场无情的战争中,他“亲眼看到美好和真理在可笑地、无情地崩溃”。1922年他移居巴黎,艺术生涯才算正式开始。《西里伯斯岛的大象》是他在来巴黎之前创作的。他想象中的大象造型只是一个巨大的贮水器。它的标题是取自一个小学生的诗,这个动物的侧影与地图上的西里伯斯岛(现为苏拉威西岛)的轮廓有点相似。画面下方一个没有头的女人举起手,好像在作机械导游,告诉这只怪物将去何方。这是一幅典型的超现实主义拼贴画。

图14-34 泉 杜尚 法国

图14-35 L·H·O·O·Q 杜

1924年,布莱顿的《超现实主义宣言》发表后,恩斯特十分激动,因为他的超现实的拼贴艺术有了理论根据,因此他以自己的无意识幻想,创作了不少惊人之作。《两个孩子受到夜莺的惊吓》是一件极为成功的作品,画面是一幅田园诗般的风景,但是一连串的矛盾形象令人费解,房子怎么像一个杜鹃钟?一只夜莺怎么会吓着什么人?什么样的世界能有一只“恐吓的”夜莺?如此等等。作品的标题也是他整个作品的构成部分,甚至连那厚重的传统式画框,也在促成一种沉重的气氛。超现实主义者认为,只有奇异的东西才是美丽的,布莱顿也写道:他主张美的知觉是与恐惧或情感等同的经验,这里没有什么理性的东西,它不能被复制,只能被“发现”。

1939年第二次世界大战爆发,刚离婚不久的恩斯特因为是德国人而被法国收容在集中营里,经朋友奔走而保释。第二年德军占领巴黎后,他打算逃到美国。当他在马赛等船时,认识了现代美术女收藏家阿根海姆。1941年与阿根海姆在美国结婚,6年后两人离婚,以后再婚并定居于亚利桑那州那荒凉的土地上,孤独地雕刻、作画。此间,他创作了《沉默的眼睛》、《雨后的欧罗巴》等作品,其中《雨后的欧罗巴》是用“摹拓法”完成的。在希腊神话中,欧罗巴是腓尼基的美人,宙斯早就对她垂涎欲滴,最后终于把她拐骗到手。但在这里,美人已变成了化石,生命被熔化在岩浆之中,一切都趋于死亡和矿物化。这件作品创作于二次大战高潮时期,虽然画面形象离奇,但对战争的恐怖与憎恶,也是显而易见的。

图14-36 西里伯斯岛的大象 恩斯特 德国

1953年恩斯特离开美国定居巴黎,1963年回故土德国作了一次周游,创作了《最后的森林》等作品,1975年在巴黎大皇宫美术馆举办了他一生中最有影响的一次大型回顾展,翌年4月1日在巴黎逝世,终年85岁。

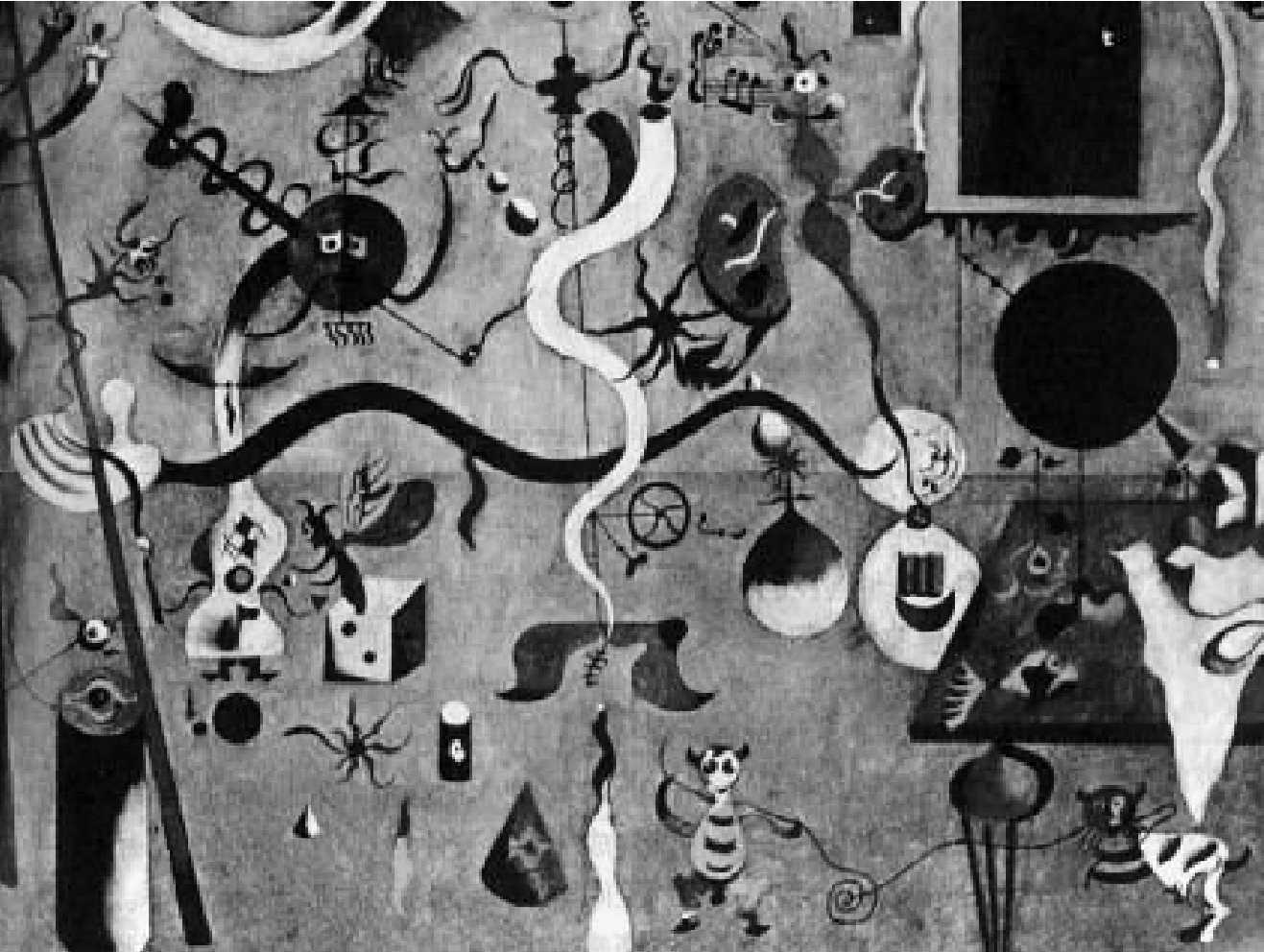

霍安·米罗(1893—1983)是西班牙加泰隆人,生于靠近巴塞罗那的蒙托罗依各。这位身材矮小、有一双碧蓝眼睛的艺术家不同凡响,他是超现实主义的伟大天才,20世纪的绘画大师。他晚年鹤发童颜,打扮得像个乡下人,这位生活严谨、终日食素的大艺术家,总是怀着一颗童心,像孩子玩积木游戏那样,进入他那幻想的快乐世界。他画中那放荡的幽默和幻想的场面,是以一种不动声色的格调来表现的,如《哈里昆的狂欢》,在一个房间里,透视的窗洞开向夜空,给人一种奇特的空间逆转感。室内举行着狂热的集会,只有人类是悲哀的,由红、蓝两种颜色组成的人的面部,长着两撇颇为风雅的胡子,叼着长杆烟斗,忧伤地凝视着观者。围绕在四周的是各种各样的野兽、小动物、有机物,全都十分快活。在这里,没有什么特别的象征意义,画家描绘的就是这样一个奇妙的梦幻世界。

《托儿所的装饰画》,这是米罗作品中一幅最大的作品。画面上,在鲜蓝色的背景上,画了两个用黑色和红色组成的大怪物,但这些野兽却并不怎么吓人,中间的儿童似乎在和它们做游戏。在艺术家心目中,即使是最凶残的野兽,也具有一种善良的人性,它体现了艺术家那慈祥的心怀。更令人激动的作品是《静物和旧鞋》,这幅画显示了这位非政治的艺术家,在西班牙内战期间,对法西斯分子的暴行所作出的深刻的揭露。这一年,即1937年,毕加索为在巴黎举行的博览会西班牙馆,制作了伟大的声讨之作《格尔尼卡》,《静物和旧鞋》与《格尔尼卡》相比有异曲同工之妙。画面上有旧鞋、酒瓶、插进叉子的苹果,还有一个一端变成一个头盖骨的一条切开的面包。所有这一切都安排在一个捉摸不定的空间里,黑色和凶险的形状令人厌恶。这件作品反映了他对西班牙事变的痛恨和厌恶之情,他是以物体、色彩和形状来声讨腐朽、灾难和死亡。

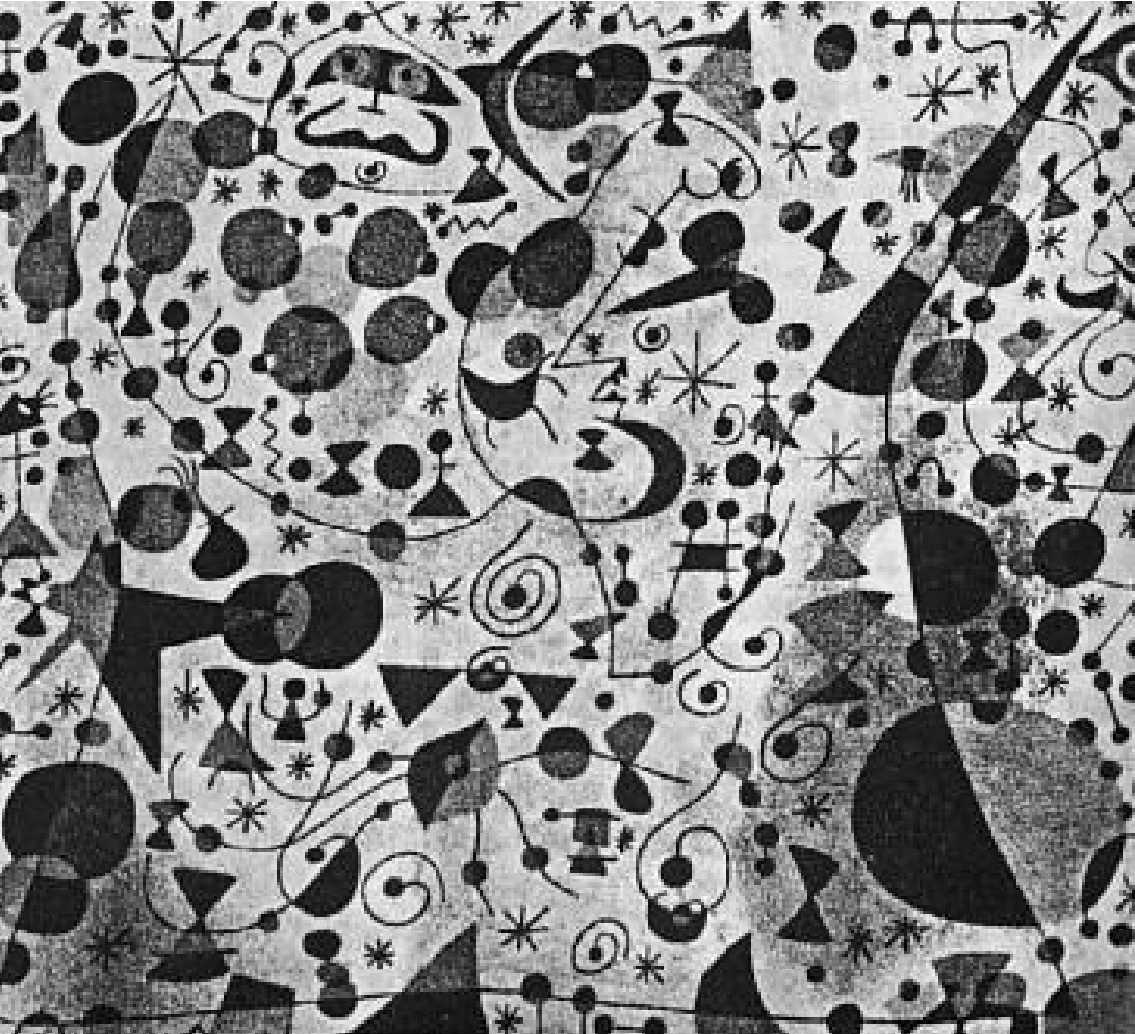

第二次世界大战爆发,德国法西斯军队入侵法国,米罗一家逃离巴黎,最后在西班牙马略卡岛的帕尔马定居下来。这里与战争隔绝,他的心情平静,几乎每天去海滨散步,并用拐杖在沙滩上随心所欲地画着,有时阅读一些神秘的文学作品,聆听莫扎特和巴赫的音乐。一次,他偶然发现,用泡在汽油里的笔随意地在纸上擦拭,竟然出现各种奇形怪状,于是他灵感诱发,一气呵成,创作了23幅《星座》连作。这些在灾难性战争期间完成的杰作,蕴含着极为错综复杂的抒情的构图,偶然的、奇特的变形和构思:鸟儿飞翔、蝴蝶纷飞、季节更替以及星座和银河流动等。当此画在美国展出时,布莱顿看后赞不绝口,说“是给美国吹来了一股新鲜空气”,从而影响了美国抽象表现主义的形成。这些星座画中如《女诗人》就极其优美抒情,似乎这是一个星空世界,这里没有炮火硝烟,有的只是自由的旋律和纯洁的灵魂。

图14-37 两个孩子受到夜莺的惊吓 恩斯特 德国

图14-38 哈里昆的狂欢米罗 西班牙(www.zuozong.com)

米罗是一位多产的、具有多方面才能的艺术家,不仅在绘画上取得了举世瞩目的成就,而且在雕塑、版画、陶艺以至大型舞台美术等方面都有一批名作。米罗的世界是一个丰富多彩、不可思议、充满幻想的快乐世界。

雷尼·马格里特(1898—1967)在超现实主义者当中,是一位从不抛头露面的人。梅利在给英国广播公司影片所写的马格里特剧本里写道:“大概多亏了他的隐姓埋名,他的作品才像冰川浮动似的,已经有了逐步的而且是压倒一切的影响。”

1916年,马格里特在比利时布鲁塞尔美术学院学习。1922年他看到契里柯《爱之歌》的复制品,在恍然大悟中找到了自己的艺术方向,从而潜心于超现实主义绘画实验。1928年,他创作的《错误的镜子》,集中地体现了他的超现实主义理论。画家认为,眼睛在观察大自然的白云和蓝天的时候,成为一面错误的镜子,因为投射在视网膜晶体上的白云和蓝天虽然非常具体,但它是自然的幻影,不是自然本身,只有眼睛的主人实际所感的自然,才是可信的真实。关于真实空间和空间的幻觉,这是一个在绘画中不断探索的古老话题,在这里,画家以非凡的想象力加以处理,使之成为一幅幻想的风景画,而不是大自然本身这一思辨主题。

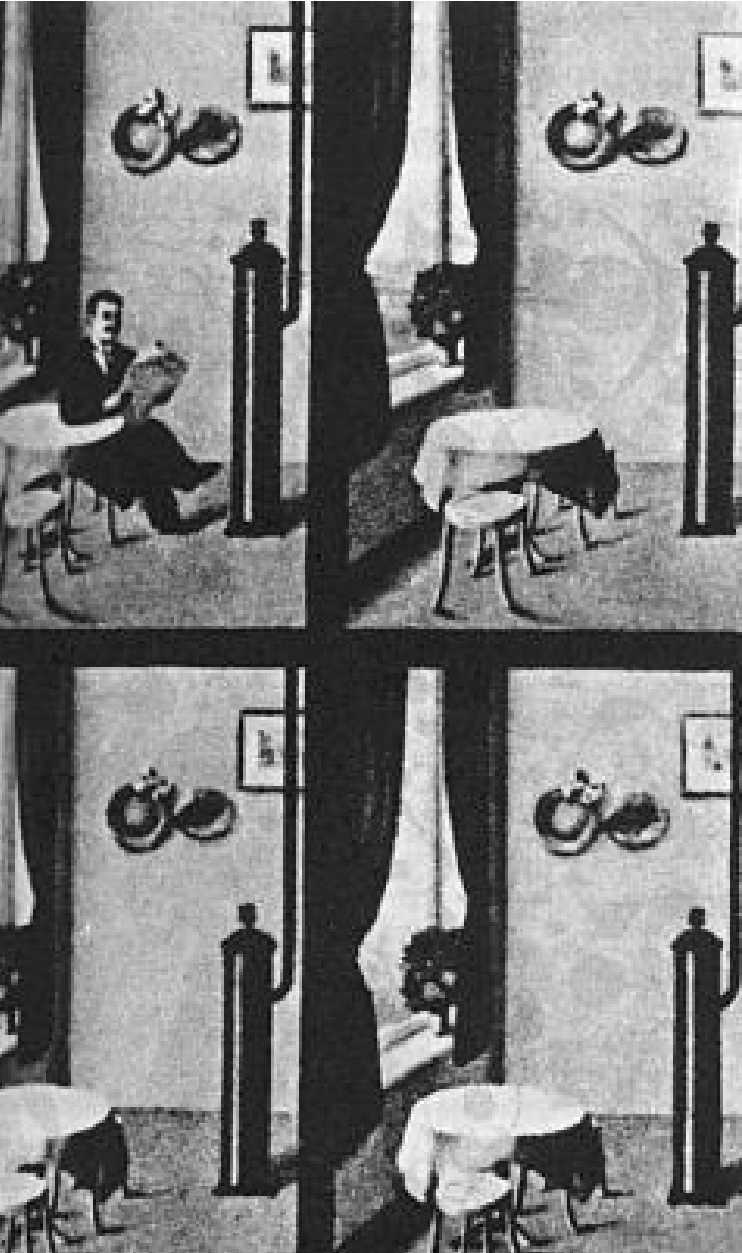

在另一件作品《看报纸的男人》里,画的是一个咖啡馆里的窗户一角,4幅完全一样,但只有第一幅出现一个看报纸的男人,在其余3幅里,人都不见了。从这幅画里人们再一次想起早期的无声电影,这是四个暗示影片的4个镜头。它是他受孩童时喜欢看的一部惊险神秘片《幽灵》的影响而创作出来的,这种名为神秘现实主义(又译为魔幻现实主义)的艺术流派于20世纪30到40年代,在欧美极为盛行。

马格里特还创作了一些“惊险片”似的作品,如《比利牛斯的城堡》,画面中一块巨大的岩石飘浮在大海的上空,岩石顶端有隐约可见的城堡,这种奇特的吓人的构思令人震惊。人们怎么也想不到,这位身穿黑色外套,头戴圆顶博士帽,始终是那么谦逊、不露面的人,他的艺术却如此惊人,难怪人们评价他的作品是一座浮动的冰川,他以压倒一切的气势震撼着人们的心灵。

图14-39 静物和旧鞋 米罗 西班牙

图14-40 女诗人 米罗 西班牙

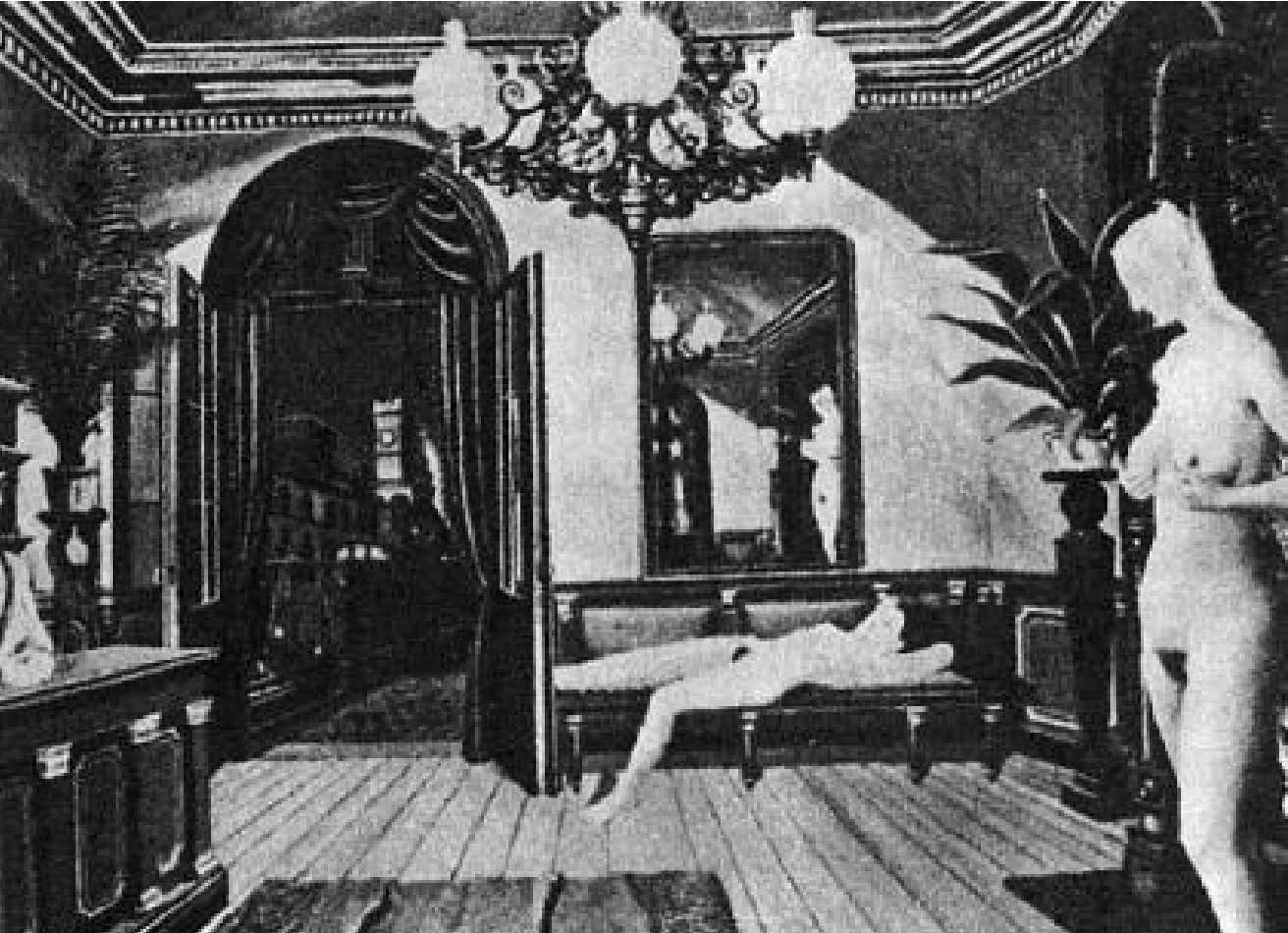

保尔·德尔沃(1897—1978)是第二代比利时超现实主义画家,他在布鲁塞尔度过了大半生,姗姗来迟地进入超现实主义。二战前,他曾接受16世纪意大利风格主义绘画的影响,加上他早年画过一些古典建筑,以致他在超现实主义这条道路上,构成了自己独特的风格。《夜车》是他的代表作之一,这幅画的场景是一个装饰在蓝色和紫色暗影中的维多利亚式旅馆或妓院。一个裸女站在画面的前景中,背景的镜子反射出她那苗条的身影,镜子下面斜躺着一个似睡非睡的裸体女人,左边桌子后面坐着一个庄重的着衣的女老板。大门敞着,外面是一个火车站。对建筑的精致刻画,以及那丰富而敏感的色彩和怀旧的伤感情绪,构成了他那不可思议的梦幻世界。

超现实主义画家还有法国的唐吉,瑞士的莫莱·奥本海姆、塞利格曼等。在唐吉(1900—1955)《时代的家具》中,一些奇形怪状的物体,无目的、不安定地散落在画面广阔的空间中。这些物体是坚硬的、矿物形的,像是来自一个毁灭了的宇宙的某种残留生命,艺术家仿佛在这里发出了恐怖的预告,将来威胁这个世界的,多半就是这样一个遭原子弹毁灭的末日。

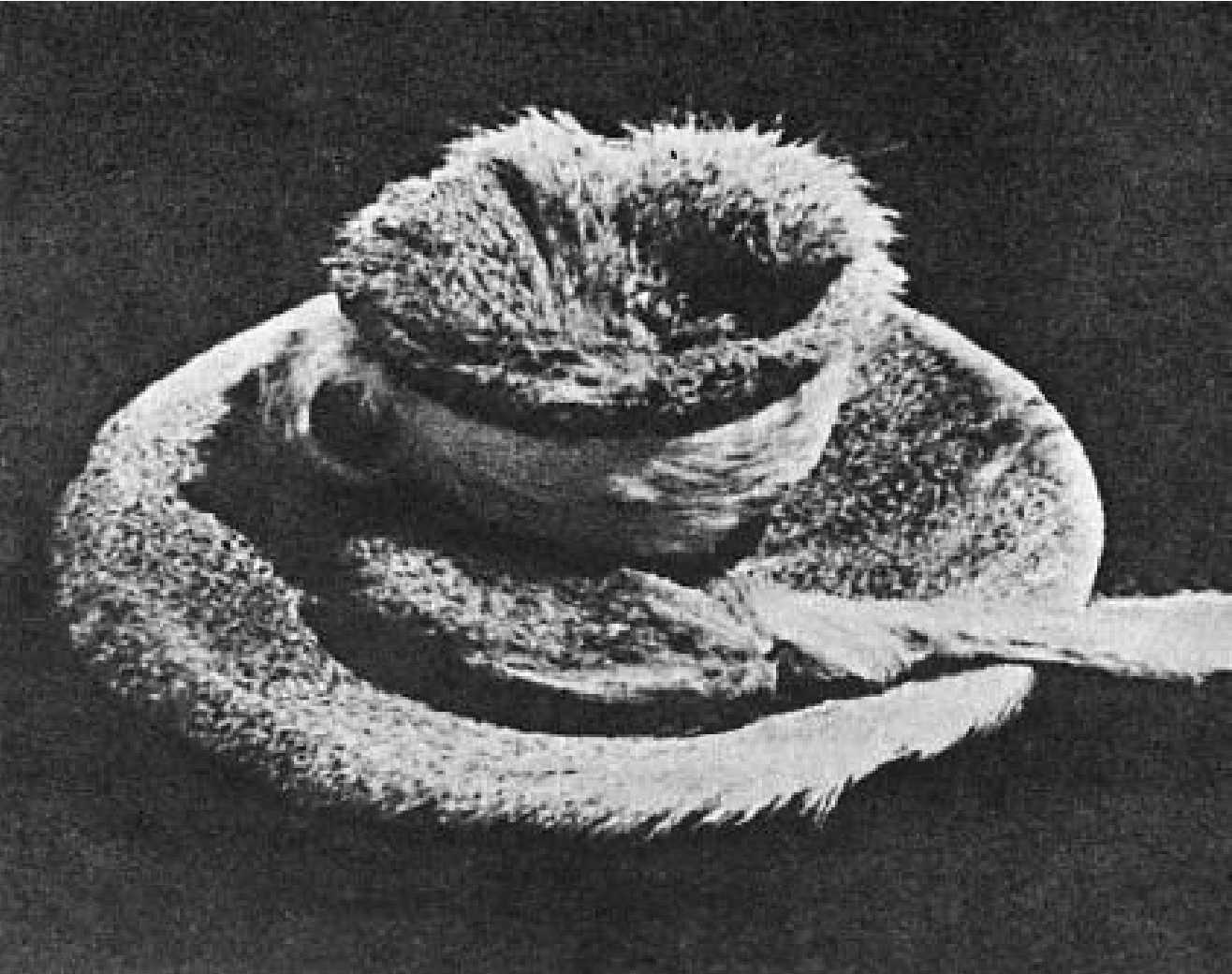

奥本海姆(1913— )的《物体》,画面上有一只杯子,一个碟子和一把调羹,上面都是一些皮毛,把餐具和皮毛毫无关联的物体组合在一起,这种“毛衬茶杯”,已经变成超现实主义幻想的同义语了。而另一位瑞士的超现实主义画家塞利格曼(1901—1962),他的作品,有一种黑暗的哥特式形象,他的笔下经常出现奇特的月下风光,代表作品有《吞星者》等。

20世纪西班牙的怪才达利,自从登上超现实主义“新大陆”之后,他就叱咤风云,名噪一时,身居所有其他超现实主义艺术家之上,不仅是他的绘画,还有他的文章、他的口才、他的动作、他的相貌、他的胡须和他的宣传才能,他用所有这一切,造就了超现实主义这一专有名词。他用他那无理性的、疯狂而时髦的艺术,以及他那无尽的才能、想象力和强烈的自信心,显示了自己的艺术和生活本身就是十足的超现实主义。

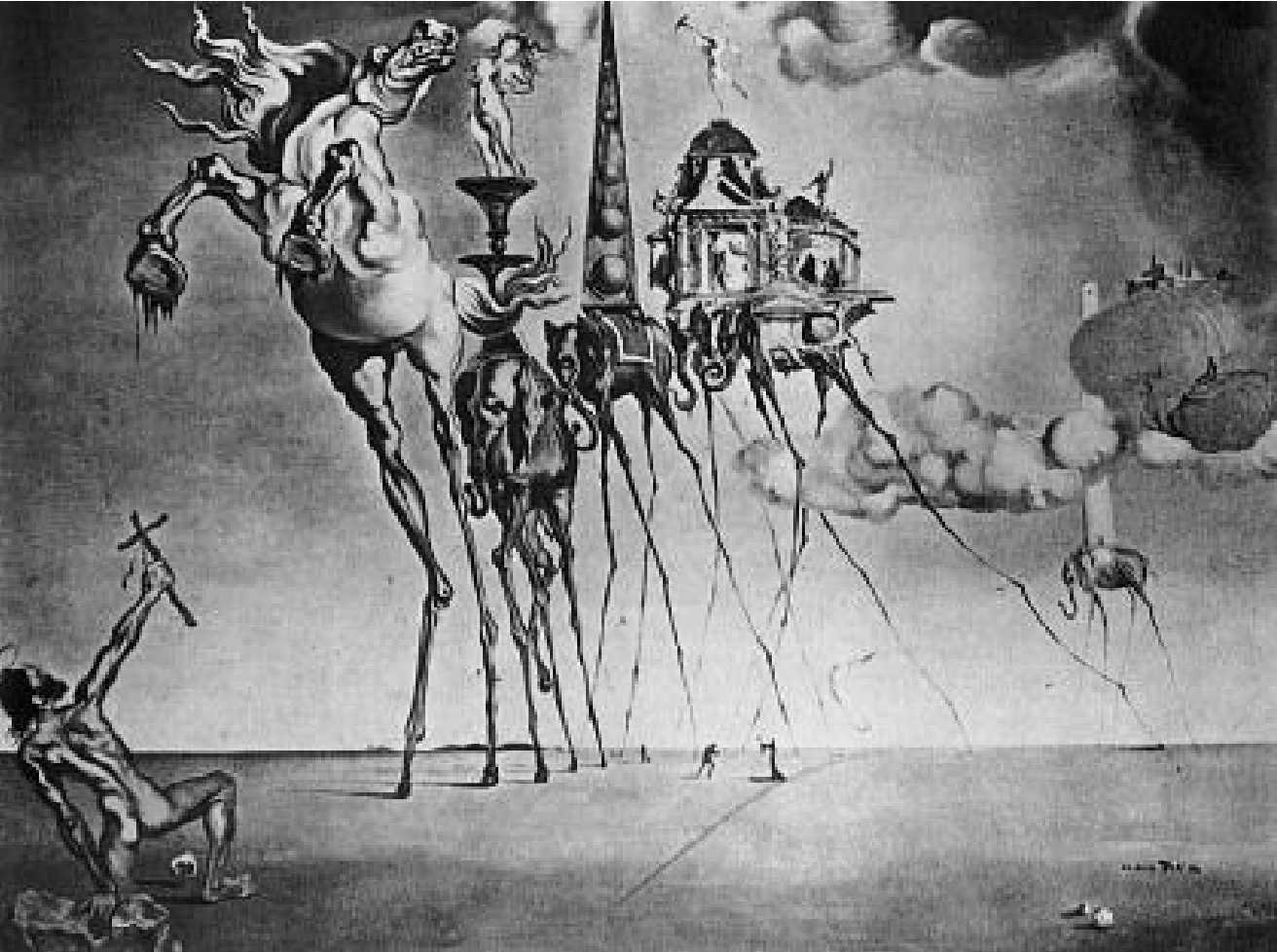

萨尔瓦多·达利(1904—1989)出生在西班牙巴塞罗那的菲圭拉斯。早年在马德里美术学院学习,最初接受契里柯“形而上绘画”的影响,后对英国拉斐尔前派的作品进行精细描绘。达利在学校读书时,就行为反常,与众不同,穿奇装异服。在马德里学画期间,因煽动学生闹事而被暂令停学,1926年又因越轨行为而被开除。这时,他的怪僻性格,使其顺水推舟,肆无忌惮地夸大其表现癖。1929年夏天,他与现代诗人保罗·艾吕雅的妻子加拉相识,同年秋天,他竟携带这位比他大9岁的有夫之妇,“私奔”到离卡达克斯不远的利加特港的一个小渔村里去度“蜜月”。达利诱拐别人之妻这件事,气得他的父亲给他寄来了一封断交信。1936年在伦敦一次超现实主义画展开幕式上,他竟穿一身潜水服出现在大庭广众之中,这位弗洛伊德精神分析学说的崇拜者,公然承认他的画是在努力表现一种潜意识,要运用所谓“偏执狂临界状态”的方法,来诱发出一个神奇的幻觉世界。《圣安东尼的诱惑》就是用这种方法创作出来的一幅荒诞离奇的“魔术绘画”。

图14-41 错误的镜子 马格里特 比利时 54×81厘米 1928年作 纽约现代艺术馆藏

图14-42 看报纸的男人 马格里特 比利时

据传,圣安东尼是宗教隐修制度的创立者。他20岁起便禁欲修行,从公元286年到公元305年,隐居在尼罗河畔的皮斯皮尔(今戴尔梅蒙)山中。他终于力胜魔鬼,抵住了种种诱惑。达利在这幅画中,以奇特的想象力,把圣安东尼画在左下角处,骨瘦如柴的裸露身躯,一手高高举起十字架,向那咄咄逼人的奔马与大象伸出,而驮着象征世间种种欲望的女裸体和宗教桂冠的马、大象等,它们的腿像着了魔似的越升越高,越升越细,最后像细铁丝一般立在地平线上,也许这就是魔法的神奇和不可理喻。

图14-43 夜车 德尔沃 比利时

图14-44 物体 奥本海姆瑞士

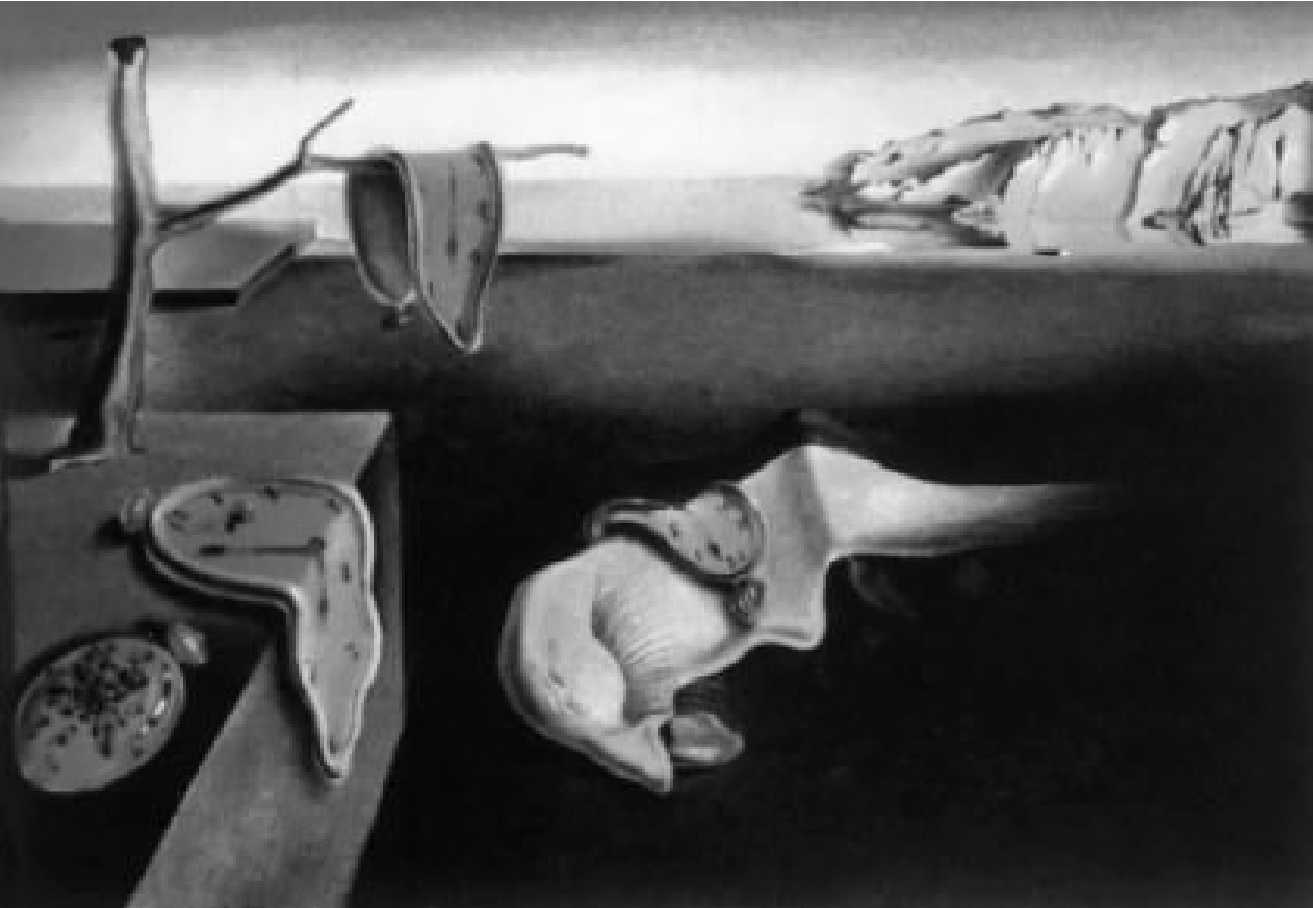

《永恒的记忆》是达利一件超现实主义的代表作。画面上,3个停止走动的钟表画得像面一样柔软,一个叠挂在树上,一个呈90度直角耷拉在方台的边沿上,另一个则戴在像眼睛似的无名物上。台上有一个透明的椭圆形玻璃球,里面装有蚂蚁,背景是一道荒凉的海湾。尽管达利拒绝解释他的画的含义,但是其中隐喻还是显而易见的,背景是他故乡的景色,而钟表则象征凝固了的时间,而装在玻璃球内的蚂蚁,具有一般代表性的意味。这样来解释“永恒的记忆”,似乎已经不是超现实而是现实的图解了。不过这幅画以一种不同寻常的脉络和不近情理的属性,来表现可知物体,软塌塌的表,实际上已经变为大众心目中超现实主义梦想的一种可见形象的同义语了。

1938年,达利在伦敦会见了他所崇拜的弗洛伊德,那是这位心理学家逝世之前不久的事,达利呈上他根据古代希腊神话河神刻佛苏斯和女仙利里俄珀所生的孩子那耳喀苏斯自恋的故事而创作的《那耳喀苏斯的变态》请老人指教,弗洛伊德说:“你的艺术当中有什么东西使我感兴趣呢?不是无意识而是有意识。”不管这意见是讽刺还是一本正经,对评价达利的妄想狂来说是中肯的。达利企图让弗洛伊德看到,他的作品在图解弗洛伊德的无意识,而弗洛伊德看到的恰恰相反,尽管画面的图形是离奇和超现实的,但作者的创作动机是有意识的。

超现实主义者总是以为自己发现了一个人类精神世界的新大陆,其实这个彼岸世界正如那耳喀苏斯顾影自怜一样,它最终还依然是此岸世界的倒影,达利也不例外。在《内乱的预感》这幅画中,表现了充满血腥味的恶梦,蓝天上布满乌云,茫茫的大地上残破的肢体伸向天空,痛苦的面孔似乎在挣扎、嚎叫,山河破碎, 惨不忍睹。其实达利并不像毕加索和米罗,毕加索和米罗是在声讨这场罪恶的战争,而达利只是一个旁观者,因此他把西班牙的内战看成是“内乱”,而且以后他还发表过亲佛朗哥的言论。不过尽管如此,在第二次世界大战前夕,在西班牙内战期间,面对佛朗哥的血腥屠杀,达利还是利用他的艺术作出了反应。这就再次说明,超现实主义其实并不超现实,只不过他们以罕见的手法,创造了一个奇妙的、神奇的艺术世界,这个世界既反映了客观现实投射在艺术家们心中的阴影,也反映了人类的自身文明,特别是新的科学技术、新的哲学观念促成了艺术家们在表现手法上有了新发现。

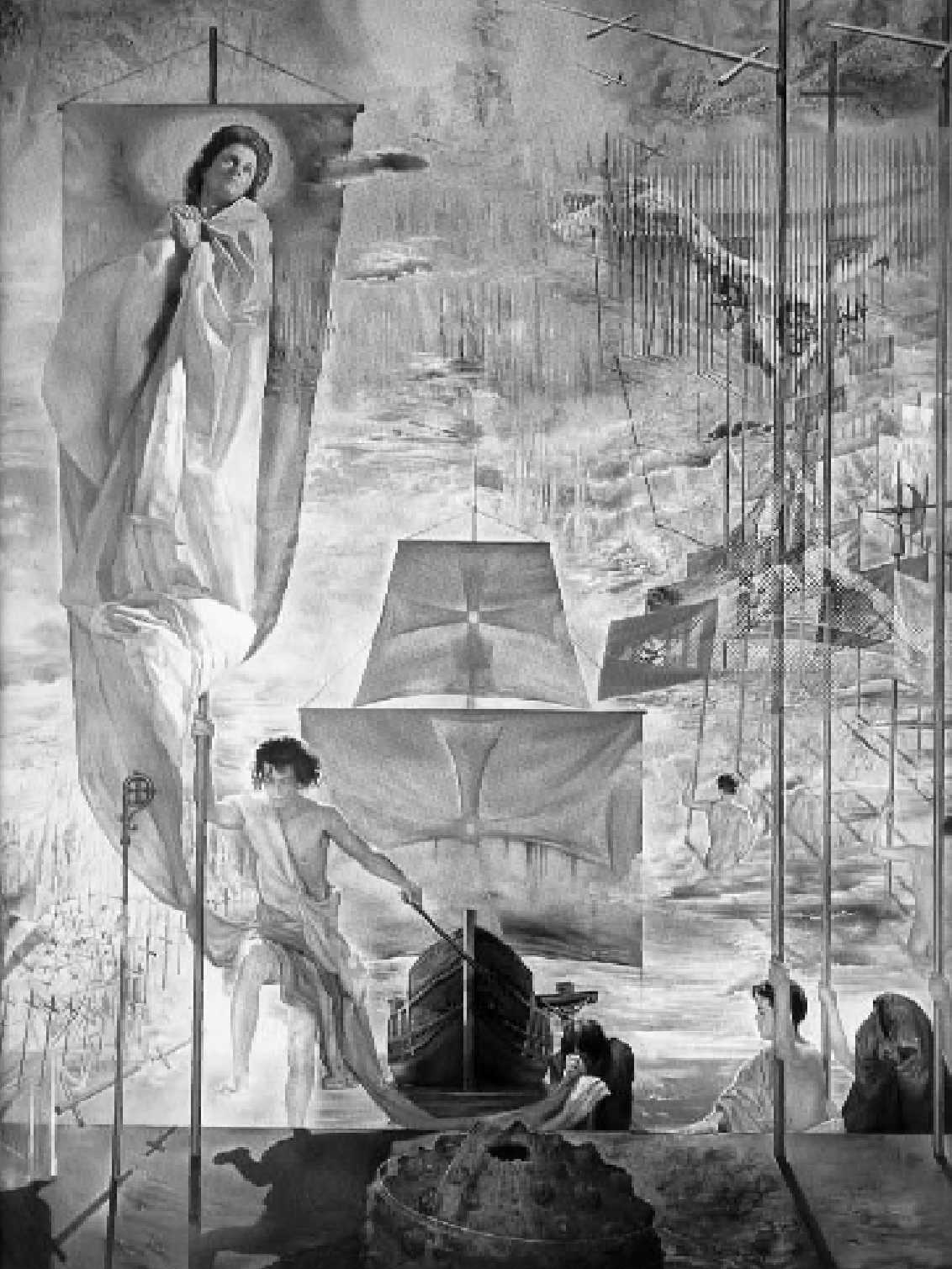

超现实主义画家达利还有一幅代表作,名曰《哥伦布之梦》(一译《哥伦布发现美洲》)。这幅画取材于15世纪末哥伦布亲率3艘中世纪后期的木帆船,顶着惊涛骇浪,经过70天的航程,终于到达美洲巴哈马群岛的一段史实。哥伦布为了感谢上帝,将该岛命名为“圣萨尔瓦多”,意即“救世主”。达利对于这段历史作了神奇的构思,画上出现许多为古代人的仪仗队伍所习用的旗幡,旗幡上有十字架、耶稣像和圣母画像等。可是人物却予以现代化处理手法,圣母是按照他的妻子加拉的形象写生出来的,那个将十字架紧紧抱在头上的是达利自己。茫茫大海,犹如白皑皑的冰雪之地,一些裸体与半裸体的人浸泡在水中,远处的船也正在不断地驶来。由于风雪交加,一切似乎是模糊的,处在蒙蒙的混沌之中。

这幅画给人的感觉是梦中常常出现的超乎现实的意象,令观者在欣赏中感到迷惑难解。这里没有时间与空间的制约,主观虚拟性加强了情景的反理性因素。作者运用意识流来展现人生梦境中所能组合的一切,有的直接是从一个患有精神病的人的认知中抽取出来的。但他为了让人感到似是而非,同时又采取极端的自然主义手法刻画每一个细节,如在这幅画上拉拽木船的古代青年,旗幡上带有现代明星头像的圣母,浸入水中的侧面青年像等,都是非常写实的。细致入微与荒诞不经相结合,气氛奇特,令人不可捉摸,这也许就是画家所要达到的目的。

图14-45 圣安东尼的诱感 达利 西班牙 89.5×119.5厘米 1946年作 比利时皇家美术博物馆藏

图14-46 永恒的记忆 达利 西班牙 1931年作 24.1×33厘米 纽约现代艺术博物馆藏

达利认为,现实世界的本质本来就是一个谜,揭开这个谜的办法要么就是“精神堕落和呆痴”,要么就是像哥伦布那样去重新发现人类精神世界的新大陆。因此超现实主义画家总是把性、死亡、梦境与变态心理等作为其主要描绘课题,因为这些人类精神现象和生命现象自远古以来就一直是一个不解之谜,超现实主义画家企图在画面上展现这个谜,在那些荒诞离奇、梦幻神秘、不可理喻的形象中,人们还是可以窥见,在超现实主义艺术家们的内心深处,依然和古典大师一样,时而流露出对邪恶的憎恶和对善美的依恋。

图14-47 哥伦布之梦 达利 西班牙 410×285厘米 1958-1959年作

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。