水文科学的历史十分悠久,中国、古埃及等文明古国都可以追溯到数千年以前。古希腊时期就有许多人开始讨论水文循环问题。公元前239年问世的《吕氏春秋·圜道篇》中这样记载:“云气西行云云然,冬夏不辍;水泉东流,日夜不休;上不竭,下不满,小为大,重为轻,圜道也。”其中,“云气西行”指出了流域水文的补给来源是大气降水,是更大尺度水文的有机组成部分;“水泉东流”说明了地球重力作用下河流的方向,以及径流方向地表水—地下水的相互转化;“上不竭,下不满”反映了流域的补给—排泄特性,上游区依靠降水有再生性补给,下游区汇入大海或散失于尾闾湖泊;“小为大,重为轻”,一是指径流形成区内水平方向上由小及大的产汇流过程,二是指与产汇流同时存在的垂直方向的蒸发过程;“冬夏不辍”,“日夜不休”,“圜道也”,则着重强调了降水—蒸发、产流—汇流、补给—排泄等流域水文过程的循环转化特征。唐代大诗人李白的诗《将进酒》中的千古名句“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”形象地刻画了水循环过程。但15世纪以前的水循环理论一直模糊不清。直到16世纪,法国人B.帕里西和J.贝森才分别以严谨正确的方式证明了水流的最终来源只能是海水或大气中的水汽。法国人佩劳特(P.Perrault)于1674年撰写的《泉之源》论文,论述了泉水的来源是降水,泉水流入海,产生蒸发,为降水来源的水文循环思想,并在1974年被联合国教科文组织认做是“水文循环学说的创始”。

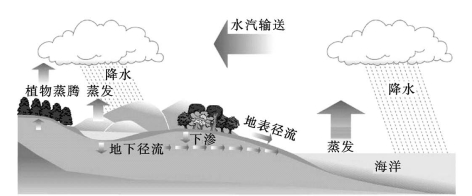

自然界的水以液态、气态和固态的形式分布于地壳表层、表面、大气层和各类生物机体中,形成地球的水圈,并和地球上的岩石圈、大气圈及生物圈共同组成地球的自然圈层。水圈是地球圈层中最活跃的圈层,水圈中的水在太阳辐射及地球引力的作用下,不断交替转化三态,并通过全球水文循环在地球表层及大气中不断运动。海洋表面从太阳获得能量,水分通过蒸发现象逸入大气,并通过大气环流在地球上空扩散到海洋和陆地上空,在一定的条件下凝结,并以降水形式回归到地球表面。在陆地表面因降水产生径流,或直接从地表汇流入海,或通过地表层的蓄滞但最终仍回归入海,这样就形成水在海洋和陆地之间的循环运动。通常对这种海陆之间的水文循环称为大循环。此外,由海洋蒸发的水汽在空中凝结后,直接又以降水形式回落到海洋,这种水文循环称为海洋小循环;还有陆面上的部分降水在陆地表面形成水体,以及植物截留,通过土壤及植被的蒸腾,使陆面上的水分直接返回大气,再凝结以降水形式返回陆面,这种水文循环称为陆地小循环。水在各类生物的组成中占有重要位置。陆上生物以各种形式摄取水分,并以蒸发或排泄形式使水分回归大气或海洋,是陆地小循环的组成部分。自然水循环过程示意见图1.1。

自然水循环过程具有补给循环性、变化复杂性、利害双重性等主要特点,其中补给循环性是水资源调配的基础,变化复杂性是水资源调配的难点,利害双重性是水资源调配的目的所在。

(www.zuozong.com)

(www.zuozong.com)

图1.1 自然水循环过程示意

(1)补给循环性。水资源是一种可再生资源。在水文循环过程中,来自海洋的水汽约有15%被大气环流输送到陆地上空,这些水汽形成陆地上降水量的89%,另外11%的陆地上降水量来自陆地本身的蒸发所产生的水汽。水圈中的水通过水文循环运动,从多年平均的意义上来看,海洋中的水量保持平衡,而陆地上各类水体中的水量也是收支相抵,各类水体中的水都在不断更新补充,这种循环又使陆地上的淡水周而复始,不断净化,反复为人类所利用。各类水体由于形态不同和体积上的差异,正常更新周期不同。

(2)变化复杂性。自然水循环过程虽有客观规律可循,但其本身特性非常复杂,受气象、地理、人类活动等各类复杂因素的综合影响,水循环过程的各主要环节(降雨、径流、蒸发等)在时空分布上都具有明显的不确定性。近年来,强台风、强降水、持续干旱等极端事件发生频率增加进一步增加了水文循环过程的不确定性,对防汛抗旱、用水安全、水生态环境带来严重的影响。

(3)利害双重性。水的多寡是一把双刃剑,水利和水害双重性十分明显。早在2000多年前,中国第一篇水利史学术专著《史记·河渠书》就提出了“甚哉!水之为利害也”的结论,其“治国必先治水”的思想对后世影响巨大。一方面,水是人类生产和生活不可缺少和不可替代的物质基础,也是生态环境的控制性因素;另一方面,“水多、水少、水脏和水浑”也可给人类带来巨大的灾害,《管子》一书中曾说“善为国者,必先除其五害”,“除五害之说,以水为始”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。