在现当代社会,艺术展览常常是窥探艺术嬗变最直接的窗口。辛亥革命以后,中国引入了新式雕塑体系,雕塑展览便随之出现了,这是此前从来没有过的。

从民国时期一直到20世纪80年代,雕塑的展示方式大致依循着一种共同的模式。到20世纪90年代,雕塑界的当代意识被唤醒,雕塑的展示方式也发生了变化:其一,一种新的雕塑展览机制出现了;其二,一批过去没有过的各种具有当代性的雕塑展览活动出现了。这些都使当代雕塑发生了质的改变。

(一)当代青年雕塑家邀请展与当代展览机制

20世纪90年代,中国当代雕塑机制的改变有赖于一个标志性的事件,这就是1992年“当代青年雕塑家邀请展”的举办(图2-02)。

图2-02 “当代青年雕塑家邀请展”展览海报

1991年10月,浙江美术学院的几位青年教师有感于雕塑界相对沉闷的创作气氛,以及雕塑理论活动的贫乏,决定自行筹备一个名为“当代青年雕塑家邀请展”的全国性展览。经过一年的辛苦努力,通过串联、发动、寻求赞助,编辑展刊……1992年9月12日,这个展览终于在浙江美术学院画廊开幕了。展览策划团队的成员有杨奇瑞、曾成钢、孙振华、林岗、渠晨明。展览的文案策划、各种文件的撰写者以及展刊编辑为孙振华,史论系学生王源担任助理。来自全国13个省市的65位雕塑家〔1〕、工作人员参加了展览及其他活动。

把这个展览的开幕看作一个开创历史的时刻,应该是不过分的。展览的思路、规模和方式都是过去所没有的,开幕式的狂欢场面,以及开幕后连续两天的理论研讨活动也是过去所没有的。所有这些,给这个展览的每一个参与者留下了深刻的记忆。这个展览最重要的意义,在于其改写了中国雕塑展览的历史,除了在学术上的贡献之外,从艺术制度的角度看,是中国雕塑展览机制的一次革命性的改变。

首先,这是国内第一次大规模的、囊括了13个省、市、自治区的大型雕塑专项展览,而且也是第一次以青年雕塑家为主体的展览,它的规模、属性都是国内过去从来没有过的,具有填补空白的意义。

其次,这个展览的组织方式和动员方式也是破天荒的,它由青年自发组织、策动,所以就展览机制而言,具有制度创新的意味。该展览在历史上第一次将中国当代青年雕塑的面貌整体性地呈现出来,在这个意义上,该展览是中国当代青年雕塑的一次空前的动员。

再次,这个展览首次对外公布了策展人的名单,虽然也挂有主办单位和承办单位的名分,但实际是由策展人一手策划推动的。它的实际运作并不受命于哪个具体的机构,而是在策展团队的领导下开展和完成了全部工作,这在过去的雕塑展览中是从未有过的。

还有,从这个展览开始,当代雕塑的展览形成了一个展览与理论、批评、传播并重的模式——“3+模式”,即“展览+画册,展览+展刊,展览+研讨会”。它把过去简单地以作品展示为主的展览模式,变成了一个综合性的展览模式。如果说,过去的展览只是侧重于观众的个人观看的话,这种模式则让展览同时成为一个信息化、理论化的活动,使观看变得更加立体,更加全面和多样(图2-03)。

图2-03 “当代青年雕塑家邀请展”展刊

展览在开幕后的9月19日和20日两天,举行了一个空前的理论研讨会。大部分参展作者和全国几所院校雕塑系的教师以及各地理论家、批评家共100多人,济济一堂,情绪热烈地召开了一个大型研讨会。研讨会的气氛格外活跃,发言的踊跃,争鸣的激烈,都是过去从来没有过的。这个展览在筹备期间,出版了三期展刊,传递了各种雕塑信息,介绍了一批青年雕塑家的作品,发表了一批学术文章和介绍国外雕塑状况的文章,这几期展刊在理论比较匮乏的雕塑界产生了很大的影响。这种“展览+展刊”的方式,成为当代雕塑展览的惯例和基本模式,对后来的雕塑展览产生了重要的影响。展刊采用像报纸一样的形式,成本低、传播快,黑白印刷,既可四处寄发,也可用作现场导览,对于展览的传播十分有效。

图2-04 杨奇瑞辕门木250cm×250cm 1992年

当然,就展览机制而言,这个展览也有需要反思的地方。例如,这个展览表现出十分明显的“80年代情结”,强调集体主义、理想主义,强调纯学术,不评奖、不排名次,严格地与商业划清界限……尽管展览经费主要来自企业赞助,但是,展览的机制设计完全没有考虑商业营运和回报,仅仅只是对个别赞助企业在展刊上以软广告的方式进行了介绍。如何看待当年的这些问题?在当代艺术已经高度资本化的今天,这种做法的利弊得失仍然需要思考,它明显地带着那个特定年代的痕迹(图2-04)。

(二)当代青年雕塑邀请展的学术影响

第一届“当代青年雕塑家邀请展”,在20世纪90年代初期有一种振聋发聩的作用,它唤起了雕塑界的问题意识和学术意识,改变了雕塑界长期以来在学术边缘徘徊的局面,理论家、批评家开始集中介入雕塑界的活动。可以说,在自觉层面上的当代雕塑创作由此被启动了。

正如四川美术学院焦兴涛教授所说:“无论从哪个角度讲,1992年9月,在杭州举办的首届‘当代青年雕塑家邀请展’都是中国当代雕塑发展的一个重要事件。对于在‘,85美术运动’中几乎缺席的雕塑界来说,这次展览让中国的青年雕塑家们聚在一起,对于正视和面对面临的困境和危局,无疑有着积极的唤醒作用。”〔2〕

图2-05 王强 天地间 青铜 高70cm 1992年

图2-06 张永见 正午 软胶皮 高71cm 1992年

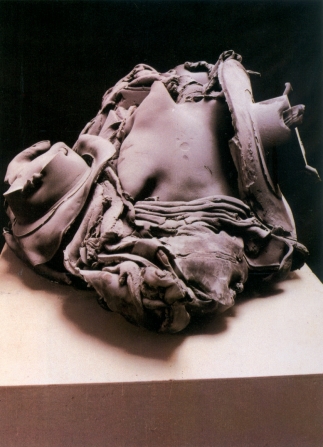

这个展览,第一次将国内青年雕塑的状态进行了全景式的展现,不同的想法、不同的方式第一次在这里汇集,让雕塑界有了一个交流、对话并正视自己的机会。这个展览是一个坐标,它的出现为当代雕塑的后续发展提供了一个参照系统(图2-05)。展览中出现了一些不同凡响的具有前瞻性的作品。例如张永见的《正午》(图2-06),这件作品看起来毫不起眼,只是一堆破旧、肮脏、废弃的橡胶皮车胎,不禁令人怀疑,这是不是雕塑家在“恶搞”。但正是这样,它在一群风格化、样式化的作品中具有了相当强烈的标志性。

相对于人们过去熟悉的雕塑,《正午》是“不正经”的:在正午强烈阳光的照射下,物体呈现出的一种坍塌、软化、变形的状态。这种又软又粘又韧的软胶皮,这种上不了大雅之堂的废弃物,似乎在嘲笑着雕塑的坚挺,动摇着雕塑的自信——这正是解构雕塑的象征。不是说雕塑要神圣吗?它用的是工业废品;不是说雕塑需要硬质材料吗?它用软得立不起来的橡胶皮;不是说雕塑在形式语言上要追求美感吗?他就是要堆在那里让人恶心。张永见也做过其他材料的作品,只是当他在用这种材料的时候,才显得那么得心应手,他的个性与材料之间的依赖关系才被表现得这样淋漓尽致。如果说它是中国较早出现的、典型的后现代主义雕塑,是恰如其分的。

在这个展览中,当代雕塑中其他一些基本类型也都已经出现。

将材料和观念结合起来的有隋建国的作品《地罡》和陈妍音的《箱子》,尽管各自使用的材料不同,但都表现出冲突与对抗的戏剧性。具体而言,前者更侧重于对禁锢和抵抗的关系的表达,后者则是一种自我保护的象征。新具象雕塑在展览中也得到了充分的表现:刘杰勇《站立的人》是对于照相写实方法的杰出实践;班陵生的《候车》(图2-07)是用自塑像的方式,改变着传统的塑造观念;渠晨明的《沁园春——毛泽东1945》则是用全新的观念演绎历史,尝试重塑过去人们熟悉的领袖像。

图2-07 班陵生 候车 玻璃钢 等大 1991年

这个展览中,值得关注的作品比比皆是:在关注社会现实方面,有王中的《老北京》;在传统雕塑的现代转化方面,有曾成钢的《鲁智深》(图2-08)、杨奇瑞的《辕门》;在装置艺术方面有傅中望的《榫卯结构》、许江、施慧的《生生不息》、未明的《红黑状态》、林岗的《呼吸》;在金属焊接方面有李秀勤的《对话》、张克端的《夏季》;在陶瓷材料方面,有吕品昌的《阿福》、孟庆祝的《壶神》……

图2-08 曾成钢 “水浒人物”系列之鲁智深 铸铜 高93cm 1991年

这个展览,也得到了美术批评界的广泛关注。批评家们均表达出自己的看法。王林认为:“如果我们回想一下90年代中国雕塑的发展,我们大家都能感受到巨大的变化。首先应该提及的是第一回‘当代青年雕塑家邀请展’。在80年代到90年代转变的时期,这是一个很重要的事件。在这个展览之前,整个雕塑界的状况,有两个方面的特点:一个方面是雕塑界对于当时中国的新艺术倾向,投入的热情不明显,雕塑家主要是在城市雕塑里面耗费精力,个人的创作比较少,结果是,雕塑在中国美术界发展滞后;也正是因为创作的原因,批评界或者说学术界对雕塑的关注比较少,所以当时真正的创意性雕塑展很少。……第二个方面的特点是80年代雕塑界也在缓慢地发生变化,主要是在西方的形式主义的影响下,有一些关于形式美和抽象雕塑的探索。在1989年,当时有个别的雕塑家,开始转向对文化问题的关注,从审美到文化意义的转化,对搞批评的、搞作品的人来说,这种变化是很重要的。”〔3〕

殷双喜认为:“1992年的时候……雕塑非常沉闷,在这种情况下第一回‘青年雕塑家邀请展’可以说是一个划时代的事情。我把这个展览作为90年代中国雕塑进入当代艺术的一个开场性的展览。”〔4〕顾丞峰则认为:“如果回过头来看第一次‘青年雕塑家邀请展’,作为一个写艺术史的人,我觉得它有可圈可点之处,值得被当代艺术史记载。在此之前的中国雕塑界几乎是一种沉睡的状态,这点我们在1989年的‘现代艺术大展’参展作品的种类上,就可以明显感觉到雕塑的二线状态。当时的雕塑界在干什么?当时主要把精力费在劳而无功的城市雕塑和缺乏想法的个人案头雕塑上,整个雕塑停留在这样的水平上。以此看1992年的‘青年雕塑家邀请展’就显得非常难能可贵了。”〔5〕(www.zuozong.com)

(三)“雕塑1994”五人雕塑展

在“当代青年雕塑家邀请展”之后,中央美术学院画廊于1994年4月举办了隋建国、傅中望、张永见、展望、姜杰五位雕塑家名为“雕塑1994”的展览。这个展览的重要性,在于观念上比杭州的“当代青年雕塑家邀请展”又推进了一步。如果说,杭州的展览更多还是一种对现状的展示,强调中国当代雕塑的整体面貌的话,“五人展”在观念上已经明确表示不再迷恋材料语言样式,而是强调对于当代生活的介入,强调对人的生存状态的关注。“五人展”更侧重从个体的层面体现当代雕塑的纵深发展(图2-09)。

图2-09 隋建国 地罡 石、钢筋 高50cm 1992年

严格地说,“雕塑1994”是五个雕塑家的“自选集”,它是由五个相对独立的部分组成的,我们甚至可以认为它是五个相对独立的小展览。这么说,并不意味着否认这些作品的共同性,恰恰相反,这五个人所共同呈现出来的特点正是他们当时能够在当代雕塑中独领风骚的原因所在。这些共同特点可以归纳为如下关键词:“个人”“观念”“媒介”“空间”。

其一,是“个人”。

“雕塑1994”在中国当代雕塑史上将过去的“集体模式”“运动模式”转变为以雕塑家个人为主体、以个人的生存体验为基础、以个人对世界的观察、理解、表达为出发点的“个人模式”。

这种个人模式不同于我们过去所说的“艺术个性”“个人风格”“个人样式”,它不再是社会、生存环境对雕塑家的一种外在要求和“绑架”,不再是艺术家为了完成和满足某种外部需要的道德义举,也不再是艺术家为了实现自己某种既定艺术目标的事业实现;相反,他们抛弃了曾经非常熟悉的艺术创作方式和手段,抛弃了各种既定的制约和限定,真正按自己的想法去做作品,让艺术回归自我。

在此之前,“’85美术新潮”的艺术创作中,曾普遍存在群体式、运动式的特点,存在着不同艺术群体成员之间相互影响、作品雷同的情况。20世纪80年代、90年代前期,雕塑创作中普遍存在着对个人语言和样式的追求,但更多是从形式语言着眼而不是从个人感受着眼。1992年的“当代青年雕塑家邀请展”从当代雕塑的艺术动员角度看,推动了青年雕塑家首次面向社会的集体亮相,展示了当时青年雕塑家的创作现状,但是具体到每个人的创作状态,参展成员之间则存在着较大差异。“雕塑1994”中的五个人的创作水平相对齐整,但作品面貌互不相同,每个人都有自己的思考和侧重点,相对于之前的当代雕塑创作和展览,呈现出一种冷静和成熟。

傅中望的作品富于启示性地将雕塑的先锋性和“中国性”结合在一起,从中国传统文化中寻找通向当代的道路;隋建国的作品则将媒介、材料和手段上的多方面尝试和个人的内心情感的表达较好地结合在一起;展望的作品开启了多种可能性,特别是“装置化”的呈现方式和对现成品的运用,具有明显的当代效应;姜杰的作品较早地接触到身体问题和生命问题,她将当代女性雕塑家的视角体现得相当充分;张永见一如既往,在对各种媒介的运用和组合的过程中,因其有着较为彻底的解构姿态,对当时雕塑界的现状具有强烈的冲击力。

“雕塑1994”中的五人组合“各美其美”,他们从各自的经验和视角出发,摆脱了过去雕塑界“一窝蜂”“大同小异”的创作状态。同时,他们又“美美与共”,形成了一种气候。应该说,从“雕塑1994”开始,中国当代雕塑真正进入了一个“个人化”的创作语境。这是一种价值观的转变,也是一种方法论的转变。

其二,是观念。

“雕塑1994”所面对和要突出解决的问题是“雕塑”与“观念”的问题。这个展览推动了中国当代雕塑所特定的“观念方式”及其特点的形成,为当代雕塑的创作开启了一个重要的维度。

如果恪守雕塑创作自身的原则和规定,其在本质上和“观念方式”是冲突的。传统雕塑在对象、材料、技术手段方面的特殊性决定了它的基本取向是“讲故事”。通常是借助一个具象的物体,通过它在空间中的一个瞬间的造型,暗示它的前因后果,推衍出一个特定的情节或者告诉人们这个形体背后的故事。由于讲故事的需要,雕塑形成了一套与之相匹配的技术标准和形式语言规范。

当代艺术的一个重要价值取向是它的“观念性”,表现在雕塑上,其首先挑战的是“故事性”的习惯和“雕塑性”的传统。于是,当代雕塑出现了不讲故事,不以技术、造型规范的实现为目标,而是以观念的呈现和意义的传达为目标的所谓“观念方式”。不过,中国当代雕塑中严格意义上的观念雕塑(如果我们愿意使用“雕塑”而不是使用“艺术”这个概念的话)其实并不多。举例来说,张永见1986年创作的《猩红匣子》;隋建国、展望、于凡组成的三人小组在中央美院搬离王府井之前,把废弃的画稿、钢筋水泥、破桌烂椅等堆在一起所创作的《开发计划》;三人小组以自己的母亲或妻子为对象,将她们的生平像文献一样展出的作品《女人·现场》……这类作品应该可以被视为严格意义上的观念雕塑。

事实上,中国大多数当代雕塑家始终没有抛弃雕塑的形式、材料和工艺,而是借助它们来实现自己的创作观念,诸如对社会问题的关注,对文化观念的呈现,对当代现实的批判等等。

“雕塑1994”展览就是如此,傅中望的“榫卯”、隋建国的《地罡》《封闭的记忆》、张永见的《窃笑》、展望的《空·灵·空》、姜杰的《易碎的制品》等作品,尽管观念性都很强,但是在材料和制作方面,不但并不草率和马虎,而且是非常讲究的。这种情况说明了一个问题:在中国当代雕塑的语境中,雕塑的造型、材料、形式一直都没有被忽视。中国当代雕塑家选择了一种将雕塑观念和雕塑形式、材料、造型相结合的方式,他们在关注现实、关注社会的同时,并没有放弃“雕塑”,这是中国当代雕塑的重要特色。这一特色在“雕塑1994”的展览中就得到了很好的呈现。

这种特殊的“观念方式”深深影响了中国当代雕塑,使几位艺术家成为当代雕塑家中表现“中国式观念方式”的典型代表。

其三,是媒介。

“雕塑1994”的参展雕塑家对于雕塑媒介有了自觉的、理性的认识,匡正了由过去材料至上的观念和用简单的材料实验替代当代雕塑创作的倾向。五位雕塑家对于雕塑媒介的自觉,从当时的美术刊物对“雕塑1994”两位参展艺术家的访谈可见端倪。

傅中望说:“这次展览,不是纯粹材料形式上的研究,而是通过这些个人表达的样式和材料的选择,以体现我们对社会的一种介入,一种看法,一种自身感情的东西,这才是主要的……许多雕塑家,完全陷入了对材料的迷恋,通过制作打磨这个乏味的过程把内心的东西都抹平了。”〔6〕

隋建国说:“全国青年雕塑邀请展,当时我们就希望把材料深入地研究,就像搞科学那样。但两年以后,真正今天在一块搞时就发现已经不仅仅是材料的问题了,问题又转换到生存的这个情结上,无形中人与材料的位置发生了变化。由原来的材料至上变为个人驾驭材料。西方在极限艺术以前有过一个对材料深入研究的时期,如果将那些作品都搬来看一下,就会发现我们会无所可为了。艺术也不是一种纯粹的创造性试验,它是和个人生活发生关系的,你总是面临生存问题,情感问题。”〔7〕

从两个人的谈话以及这五个人的作品中,可以发现他们对于媒介的基本态度:

1.这几个人的可贵在于,他们比较自觉地与现代主义雕塑的媒介观划清了界线,认识到“艺术也不是一种纯粹创造性试验”,应该摆脱“对材料的迷恋”,更多应该和“个人生活”“生存问题”“情感问题”发生关联。2.在当代雕塑的个人经验的表达和雕塑媒介的关系上,“人与材料的位置发生了变化,由原来的材料至上变为个人驾驭材料”,材料只是为了呈现个人观念和感受的一种“选择”。3.在现代主义雕塑的材料观中,如格林伯格所认为的那样,媒介性首先体现为一种“物性”;于是,材料具有独立的价值,继而,雕塑家孤立地研究材料本身,认为研究材料就是研究雕塑。从“雕塑1994”中的作品可以看出,这几个人对材料的选择都是基于个人的“问题”和“需要”,不是为了材料而材料。正因为这样,他们的作品在当时更好地体现了当代性。例如傅中望的木质材料,隋建国的石、木、铁,展望的衣服翻制,姜杰的蜡,张永见的软胶片……都不是从媒介出发,而是从个人对媒介的需要出发。4.“雕塑1994”在雕塑与空间的关系上,呈现了多种可能和方向,这种对“空间”多样性的开启,对空间的理解和运用,为当代雕塑在空间上的解放提供了良好的范本。

在传统雕塑中,雕塑总是被规定在一个特定的空间中,成为人们观赏的对象,于是,雕塑作品和观看雕塑成为一种主客体的空间关系。“雕塑1994”中的雕塑作品改写了这种关系,使雕塑从传统空间中解放出来,具有了开放多样的特点。傅中望的“榫卯结构”本身就是对架上雕塑的超越,它与不同的环境和空间结构会产生不同的呈现效果;隋建国的《地罡》也具有可以根据展示空间的特点而进行不同组合和调整的可能;展望和姜杰的作品则以装置化的倾向,将传统的雕塑空间变成一种弥漫的、环绕的、边界更不明确的空间;张永见则以作品的叛逆的、消解的、玩世色彩的气质,使人们根本无法将它们和传统的空间处理方式联系在一起。

在这个展览中,每个雕塑家对空间的处理方式似乎都具有某种预示性,这意味着在对雕塑与空间的关系问题的探索上,这次展览只是一个开始,而更大的变化还在后面。

(四)90年代其他的雕塑展览

继“当代青年雕塑家邀请展”“‘雕塑1994’五人雕塑展”之后,20世纪90年代还有一系列有关当代雕塑的重要展览:

李秀勤、陈妍音、姜杰是当代中国最活跃的几位女性雕塑家。1995年,她们于国际妇女大会在北京召开期间,举办了一个三人雕塑展,策展人为孙振华。

“95雕塑、装置提名展”是批评家1993年水墨画提名、1994年油画提名的继续。提名展的方式是当代批评家群体的集团冲锋,它的得失虽然众说纷纭,但对于雕塑界而言,批评家大规模地关注雕塑创作,毕竟还是第一次。但由于经费的原因,此次提名之后并没有实施,批评家只不过是动了动嘴。但对于雕塑界而言,也已经是相当满足了。

1996年,批评家王林主持了“雕塑与当代文化——第四回文献展”,展览致力于开发当前文化资源,直接触及当代文化问题,探讨雕塑在当代文化中的可能性。在展览的研讨会上,人们对许多敏感问题进行了激烈争辩,例如有雕塑家提出“保卫雕塑”,这种不同观点之间的碰撞是具有文献意义的。

20世纪90年代值得提及的与雕塑相关的展览还有:1996年的“漂移——福建当代艺术展”;广西桂林于1996年举办的“广西首届雕塑展”;1997年由钱绍武担任学术主持,孙振华、鲁虹、严善淳、饶小军共同策划的“永远的回归——南山雕塑邀请展”;1998年,孙振华、黄专、鲁虹策划的华侨城“首届当代雕塑年度展”;1999年,黄专、鲁虹策划的华侨城“第二届当代雕塑年度展”(图2-10)……

图2-10 傅中望 地门 金属 长600cm 1998年

当代雕塑的展览越来越多,批评家介入当代雕塑展览策划的情况也越来越普遍,这是一种良性的互动。随着批评家的介入,雕塑展览的水平也随之提高,展览的问题意识得以加强,20世纪90年代许多重要的当代雕塑作品就出现在这些展览中间。如果说,90年代的雕塑展览是当代雕塑发展的重要推动力,是一点都不为过的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。