尽管《大纲》规定要“坚持分类要求和因材施教的原则”,但新生必须从基础英语的预备级到二至三级里选一级开始学习,逐级上去,直到四级或六级,也就是说,英语基础课程是学生的必修课程。这样就产生一个问题:随着中小学英语的迅速发展和高中生英语水平的提高,相当一部分的大学新生,尤其是重点大学的新生英语水平远远超过了1 800个单词的入学标准。因此,根据大纲的分级教学方法,很难满足这部分新生的要求。例如,近年来,复旦大学每年本科新生的人数在3 500左右,他们中大部分人来自各地重点中学,而他们高中时用的英语教材就是我们大学用的《大学英语》第一二册。不少人本身就是外语附中毕业的。根据我们测试,他们当中适合学习大学英语一级的实际上10%都不到,已经达到大学英语四级水平以上的超过15%。但我们还是沿用实行多年的大学英语新生分级法,根据1 800词汇水平把新生切成三块分别编入一级、二级和三级。由于学生的不同能力和不同要求得不到照顾,逃课厌学情况相当严重。分级教学是为了贯彻因材施教,而把所有学生从一开始就圈在基础阶段的一至三级里,每学期只能一级一级升上去,结果基础好的学生,那些在中学里就考过了四级和托福的学生,只能在低水平的课程里重复,还得学二级、三级课程。“这不仅造成令人遗憾的学习资源浪费,费时费力,而且引发了英语学习中的一种‘懈怠’,由内容重复引起的学习自满”(戴炜栋,2001b),学习兴趣的下降,动力的不足在大学里相当普遍。这就可以解释为什么大学里的英语课,学生逃课情况日益严重;这种情况在重点大学里尤为严重。胡壮麟(2002)在《中国英语教学中的“低效”问题》中介绍说:“北京一家全国重点大学最近传出这样的报道,该学校大学英语的人数有下降趋势,原因是许多大学生在入学时已经达到四级或六级的水平,其结果是有些大学英语老师没课上。”

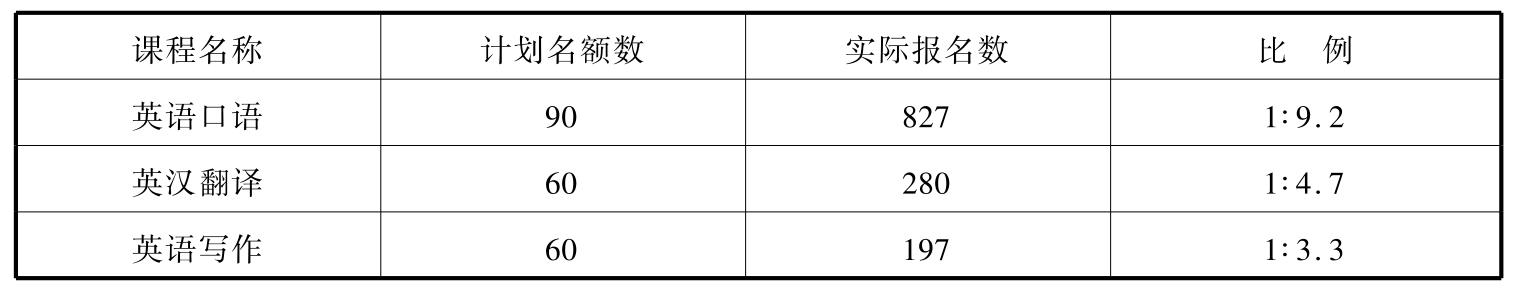

大学英语基础课程遭受冷落,而英语应用型选修课则深受欢迎。如复旦大学本来为基础阶段后的学生开的少量口语、写作、翻译等选修课出现火暴场面,选修人数远远超出应注册人数(见下表),并一再发生旁听生挤占选修生座位的现象(其中80%是还未学完四级的人)。

表1 复旦大学2002年春季学期英语应用课程选修情况

(www.zuozong.com)

(www.zuozong.com)

张晓鹏等(2002)在对复旦大学的本科生关于课程设置的调查中,发现在法律、计算机、外语、汉语表达、文学艺术、方法论及研究方法、历史与文化、数学、哲学等十六门课程中,学生最需要的竟是外语,占总样本数的48.75%。张晓鹏等解释说:“这说明我校在这个领域的教学或课程设计上无法很好地满足学生的需要。”

这种情况在全国大学里相当普遍。这说明:(1)大学英语没有使他们学到什么东西;(2)他们所需要的应用技能课程不能选修到。这样就可以解释学生出大钱到社会上参加各种英语语言辅导课程(如口语、翻译、托福等)的人数日趋上升的原因。“清华大学一位学生跟我说,她选不到课,只好花钱去新东方旁听”(胡北麟,2005)。根据《中央电视台经济半小时》报道,北京各大学外语培训中心出现了爆满的情况。而以在校学生为主要对象的北京、上海“新东方”培训班名额颇为抢手。大学生一方面逃避大学里的英语课,反映学不到什么东西;另一方面自掏腰包,到社会培训班学习英语,这种情况足以说明目前的大学英语教学课程设置是不合理的,并没有真正满足大学生要求提高自己英语应用能力的需求,或至少是违背了因材施教、学以致用的原则。正如记者在《“江湖英语”挑战学院英语》(《文汇报》2001年11月30日)一文中指出的:“在不争论社会英语教学与学院英语教学的高低之前,我们看到的现象是:学生在大学里受到的英语教育在他们进入社会以后往往要受到一次严峻的考验,英语学习者往往需要应付实际压力和要求重新组合他们的知识,甚至面临一种严峻的‘推倒重来’的局面。”

张尧学(2003)也反映了这种现象:“有一部分学生说我高中毕业时就能够通过四级,但大学二年级以后才能考,学到后来自己考不过了。这种说法可能不真实,但至少学生有这个感受。即在大学学了两年英语不见得进步多少,不是所有的,起码有部分学生有这样的感受。我在‘华尔街’学英语,许多学员就是大学生。有一次四人参加的encounter,其中三个人是大学生。华尔街学校价格很贵,几千元一级。问他们为什么花这么多钱,他们说大学里学不到东西。”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。